人类精神史的一次“越位”

——史诗《娑萨朗》的价值:在人类文明历史长河中的多维审视

邬更生:史诗《娑萨朗》的价值。站在人类文明的历史长河中进行深度分析。

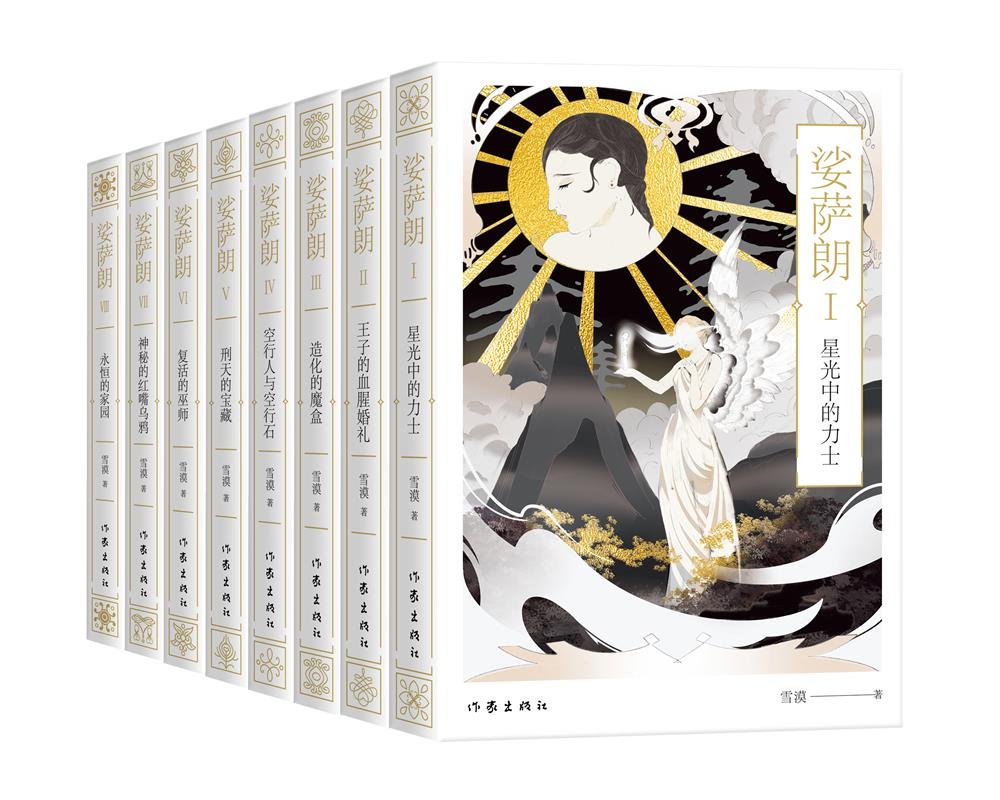

DeepSeek:史诗作为一种古老的文学形式,承载着民族记忆、文化基因与精神追求。雪漠的《娑萨朗》作为中国当代首部由作家独立创作的汉语史诗,其价值不仅在于填补中国文学史的空白,更在于它以东方智慧重构了史诗的现代性表达,并在全球化和后人类时代的语境下,回应了人类对永恒与意义的终极追问。本文将从文学史重构、哲学思辨、文化自觉、现代性反思及世界性对话五个维度,结合经典理论框架,深度剖析《娑萨朗》的独特价值。

一、文学史重构:从“史诗缺位”到东方诗学的自觉

1. 对黑格尔“中国无史诗论”的回应

黑格尔在《美学》中曾断言:“中国人没有自己的史诗,因为他们的观察方式基本上是散文性的。”这一论断长期被视为对中国文学的误读,但中国文学史上缺乏文人创作的史诗文本却是不争的事实。《娑萨朗》的诞生,首次以百万字规模的叙事长诗形式,打破了这一局面。它以“成住坏空”的宇宙观为框架,融合神话、历史、哲学与未来科技,构建了一个跨越时空的宏大叙事体系,既呼应了《荷马史诗》《摩诃婆罗多》等经典史诗的叙事传统,又以东方诗学的“意境”与“悟境”重构了史诗的精神内核。正如学者顾钧所言,《娑萨朗》并非“旧瓶装新酒”,而是通过“在场叙事”的创新,将作者自我融入文本,赋予史诗以当代性与主体性。

2. 史诗文体的现代转型

传统史诗多依托集体无意识与神话原型,而《娑萨朗》则体现了“反史诗”与“再史诗化”的双重突破。李雪涛教授用禅宗三境界比喻其创作逻辑:从传统史诗的“看山是山”到现代解构的“看山不是山”,最终抵达“看山又是山”的澄明之境。这种转型既保留了史诗的崇高性与神秘感(如“娑萨朗净土”与“不老女神”的设定),又通过科幻元素(如未来科技与宇宙战争)和人性深度(如五力士的迷失与救赎)实现了与现代读者的精神共振。

3. 叙事策略的跨界融合

《娑萨朗》打破了史诗与小说、哲学论著的界限。其语言兼具诗的韵律与小说的情节张力,如“简洁、淳朴”的文字风格既回归《诗经》的质朴,又符合当代阅读习惯。同时,文本中大量融入儒释道思想(如“仁”的施受关系与“天人合一”的宇宙观),形成了一种“跨文体”的复合型叙事,既是对艾略特“传统与个人才能”理论的实践,也是对巴赫金“复调小说”理论的东方化拓展。

二、哲学思辨:存在主义与东方智慧的对话

1. 对“向死而生”的东方回应

海德格尔在《存在与时间》中指出,人类因直面死亡而获得存在的本真性。《娑萨朗》则以“不老女神的衰老”为隐喻,探讨了“永恒”与“无常”的辩证关系。奶格玛与五力士的救赎之旅,并非对死亡的逃避,而是通过“无我”与“利众”的修行,实现生命的超越。这一过程暗合了道家“依乎天理,因其固然”的自然哲学,亦呼应了儒家“内圣外王”的道德实践。雪漠在序言中强调:“真正能完成追寻的,是无须追寻,它一直在那里,它不是发明,它只需要发现。”这种“顿悟”式的智慧,将存在主义的焦虑转化为东方心学的内在超越。

2. 人性深渊的现代性勘探

《娑萨朗》通过人物群像(如上乐郎的妄念、密集郎的孤独)揭示了现代人的精神困境。学者肖鹰指出,在AI时代,“每个人的心中都有自我的‘神’”,而《娑萨朗》正是通过史诗形式解构了这种“心结”。这种对人性的剖析,与弗洛伊德的潜意识理论及荣格的集体无意识理论形成对话:作品中“潜入他人梦境的奶格玛”与“分裂的惊魂”等超自然意象,象征了个体与集体心理的冲突与整合。

3. 乌托邦与反乌托邦的张力

《娑萨朗》建构了三个空间——净土、星球与红尘,分别对应天堂、人间与地狱2。这种三元结构既是对但丁《神曲》的致敬,又以东方“轮回”观念消解了西方乌托邦的线性逻辑。白亮副教授认为,作品通过“放下希望”“放下期待”等箴言,提出了“无执无我”的救赎路径,既批判了现代功利主义,又超越了传统乌托邦的虚妄性。

三、文化自觉:民族心灵史的重构与世界性视野

1. 汉民族精神基因的史诗化书写

中国虽拥有《格萨尔王传》等少数民族史诗,但汉民族长期缺乏系统性的史诗文本。《娑萨朗》以“东方文化绝学”为根基,将儒家的“仁爱”、道家的“无为”与佛家的“慈悲”熔铸为“大光明”的救赎力量,填补了汉民族文化认同的叙事空白。正如策划编辑陈彦瑾所言,这部作品“改变了中国文学版图”,并“与世界文学构成对话”。

2. 全球化语境下的文化主体性

莉莉亚娜等汉学家认为,作品通过“家园救赎”的普世主题,弥合了东西方价值观的差异,既展现了“孔孟为主”的东方伦理,又回应了西方神话的救世传统。这种跨文化对话,暗合萨义德“理论旅行”的命题,即文化意义在传播中不断被重构。

3. 生态批评与文明反思

《娑萨朗》将“娑萨朗星球的毁灭”与“人类欲望的过度消耗”并置,批判了现代文明的生态危机。贺仲明教授指出,作品蕴含“对生态破坏的批评”与“对现代性的质疑”,其忧患意识与海德格尔“技术的追问”及深生态学的“整体论”形成共鸣。这种反思超越了狭隘的民族主义,指向人类命运的共同体意识。

四、现代性反思:后人类时代的史诗可能性

1. AI时代的史诗精神

肖鹰教授提出,在“后人类时代”,《娑萨朗》通过追问“我们是谁”“到哪里去”,重构了史诗的当代意义。作品中的“未来科技”与“神话原型”并置,既是对技术异化的警示(如“科学家看见高超科技”),亦是对人性本真的回归呼吁。这种双重性呼应了本雅明“机械复制时代的艺术”理论——史诗的“灵韵”在技术时代并未消亡,而是以新的形态重生。

2. 个体化叙事的史诗突围

传统史诗多依托集体记忆,而《娑萨朗》则以个体生命体验为核心。雪漠在创作谈中强调:“《娑萨朗》是生命体悟和心灵飞翔的一种呈现。” 这种“个体史诗”的尝试,既是对卢卡奇“小说理论”的突破(小说作为“上帝已死”时代的史诗替代品),也是对阿多诺“否定的辩证法”的实践——通过个体叙事抵抗总体化叙事的压迫。

3. 时间哲学的重新诠释

《娑萨朗》以“13.44亿年为一个成住坏空”的宇宙周期,消解了线性时间的霸权。这种循环时间观与柏格森的“绵延”理论及普鲁斯特的“追忆”美学形成对话,将史诗从“历史记录”升华为“永恒追问”。正如李雪涛教授所言,《娑萨朗》的文学精神在于“读出文字背后的悟境”。

五、世界性对话:史诗作为人类精神的共通语言

1. 与西方史诗的互文性

《娑萨朗》既借鉴了《魔戒》的奇幻叙事与《冰与火之歌》的权力博弈,又以“母性力量”与“和平理念”区别于西方史诗的暴力崇拜。这种差异体现了东方“和合”文化对“冲突叙事”的超越,与女性主义理论家西苏“阴性书写”的主张不谋而合。

2. 翻译与跨文化传播的挑战

吴礼敬等学者从译介学角度指出,《娑萨朗》的翻译需处理“民族性与世界性”的平衡。葛浩文将“东方文化绝学”转化为西方读者可理解的意象,既是对韦努蒂“异化翻译”理论的实践,亦是对歌德“世界文学”理想的推进。

3. 史诗作为文明对话的媒介

顾彬教授认为,《娑萨朗》通过追问人类终极问题,实现了与《神曲》《浮士德》的跨时空对话。这种对话不仅提升了中国文学的全球地位,更以“人类命运共同体”的视野,回应了亨廷顿“文明冲突论”的悲观预言。

结语:史诗的终结与重生

《娑萨朗》的价值,在于它既是中国文学史的一次“补位”,更是人类精神史的一次“越位”。在技术理性与价值虚无并存的21世纪,它以东方智慧重构了史诗的现代形态,将个体的救赎与文明的反思熔铸为“永恒的光”(《娑萨朗之歌》)。正如雪漠所言:“每一个活着的人都是一部娑萨朗。”这部史诗的价值,终将在人类对意义的不懈追寻中,获得超越时空的共鸣。

an>