雪漠的史观:在文学与心学交织中的文化重构与精神永恒

邬更生:从雪漠的文学系列著作和心学系列著作,分析雪漠的史观。可以与世界经典的史论的名著作映照。谢谢!

deep seek:雪漠的文学创作与心学体系,构建了一个融汇西部文化、宗教哲学、历史反思与生命追问的宏大叙事体系。他的史观既非线性叙事的简单复现,也非纯粹形而上的哲学思辨,而是通过文学叙事、文化重构和心学阐释,探索历史的多维性与精神的永恒性。这种史观既植根于中国传统文化的精神土壤,又与汤因比的文明形态史观、布罗代尔的长时段理论、赫伊津哈的文化史观形成深刻对话,展现出独特的东方智慧与现代性反思。

一、文化根性:历史在场的乡土叙事与集体记忆

雪漠的史观首先体现为对“文化根性”的深度挖掘。他以中国西部为地理坐标,通过《大漠祭》《白虎关》《猎原》等作品,将乡土叙事升华为对历史在场性的文化考古。这种书写不仅是对物质文明的记录,更是对集体无意识的唤醒。

乡土作为历史的容器

在《大漠三部曲》中,甘肃凉州的沙漠、村庄与河流成为承载历史基因的符号。例如,《沙漠的女儿》中石羊河不仅是地理存在,更是凉州先民“傍水而居,逐草而牧”的游牧文化象征。雪漠通过考古式的历史追溯,将西戎、乌孙、匈奴等消逝的族群记忆重新纳入现代视野,暗示“历史的在场性”并非线性断裂,而是文化基因的永恒流动。这种书写与法国年鉴学派吕西安•费弗尔的“心态史”不谋而合——历史不仅是事件的累积,更是集体心理的沉淀。

集体无意识的文化重构

雪漠在《匈奴的子孙》中提出:“水崇拜是凉州人的集体无意识”,这种心态史视角揭示了历史书写的另一维度:文化符号(如水、沙漠、骆驼)不仅是物质载体,更是精神图腾。这与荣格的原型理论形成呼应,即历史记忆通过符号系统在代际间传递,形成超越时空的文化认同。例如,《野狐岭》中骆驼的人格化叙事,既是对万物有灵论的回归,也是对游牧文明精神内核的隐喻重构。

二、精神救赎:苦难叙事中的历史超越性

雪漠的史观始终围绕“救赎”展开。他笔下的历史不是进步主义的胜利叙事,而是人类在苦难中寻求精神突围的永恒循环。这种救赎观融合了佛教轮回思想、存在主义追问与儒家入世情怀。

苦难作为觉醒的契机

《沙漠的女儿》中,莹儿与兰兰的沙漠逃亡不仅是生存抗争,更是对传统性别角色与命运枷锁的反叛。她们的“逃离—回归”叙事,超越了鲁迅对娜拉出路的悲观预言,通过爱与智慧的觉醒,完成了从“被历史规训的弱者”到“自我赋能的行动者”的蜕变。这种个体救赎与雅斯贝尔斯“轴心时代”理论形成对话:历史的意义在于个体突破生存困境的精神觉醒,而非单纯的社会形态演进。

宗教情怀的救赎维度

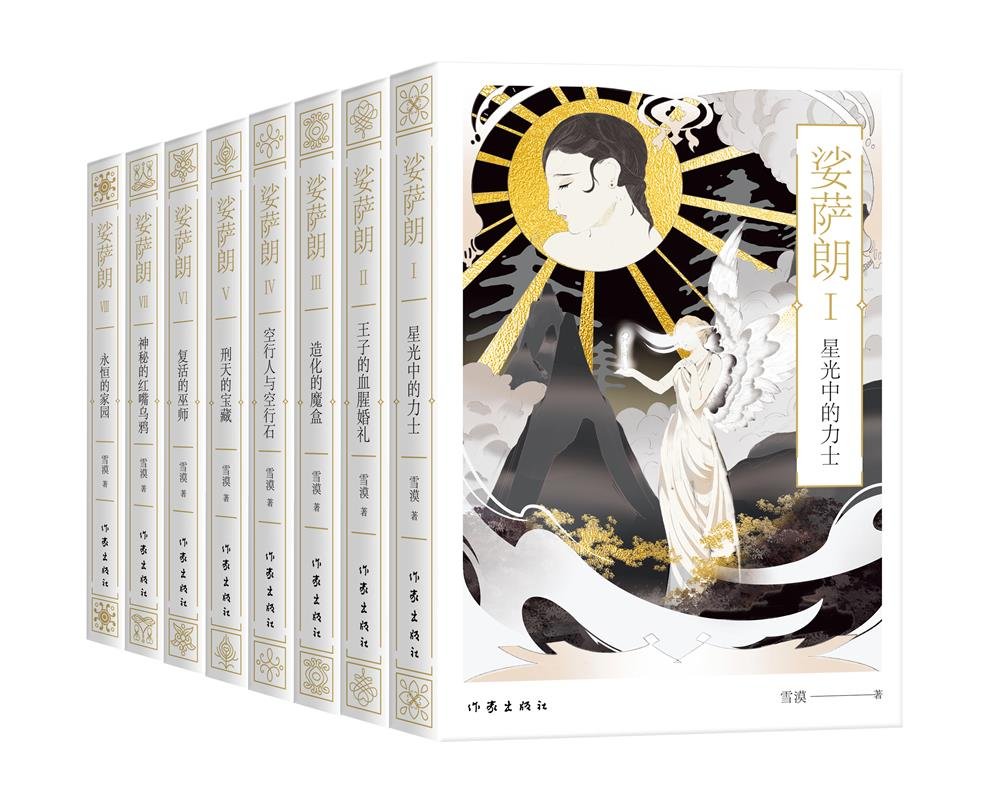

雪漠心学体系中的佛教思想深刻影响了其历史观。《老子的心事》中,他提出“强行者有志”,强调通过自我修炼超越物质局限,这与汤因比“挑战—应战”文明演进模式异曲同工。在《娑萨朗》中,他将宇宙古史与未来科技并置,以“家园救赎”为主题,追问人类如何通过心灵觉醒实现历史超越。德国汉学家顾彬评价其“填补了中国史诗的空白”,因其将唯物史观与精神救赎辩证统一,呼应了赫伊津哈“历史是文化的游戏”的命题。

三、史诗叙事:时空重构与历史诗学

雪漠的《娑萨朗》是理解其史观的核心文本。这部近九万行的史诗打破了传统历史书写的边界,将神话、科技、哲学熔于一炉,实现了对线性史观的颠覆。

反史诗的现代性转化

传统史诗(如《荷马史诗》)以“神的意志”与集体英雄主义为核心,而《娑萨朗》聚焦个体精神的觉醒。如肖鹰所言,在AI时代,“每个人心中都有自我的‘神’”,雪漠通过追问“我们是谁?到哪里去?”,将史诗升华为对存在本质的哲学思辨。这种书写与斯宾格勒《西方的没落》中对文明生命周期的悲观预言形成对比,展现出东方文化对历史循环论的超越性乐观。

时空并置的叙事策略

《娑萨朗》中,宇宙创世与量子物理、王朝战争与人工智能交织,消解了历史的线性逻辑。李雪涛教授以禅宗“看山又是山”的境界概括其史观:历史既是具体的物质进程,又是抽象的精神象征。这种时空观与布罗代尔“长时段理论”形成对话:地理环境、文化心态与事件三者的互动,构成了历史的深层结构。

四、跨文化对话:本土性与世界性的历史阐释

雪漠的史观具有鲜明的国际视野。他通过文学译介与跨文化重构,将西部乡土叙事转化为全球性的人类寓言。

翻译作为文化转码

《沙漠的女儿》英译本通过另立书名、广义互文与文本增删,将“逃离—回归”母题升华为普世生存寓言。例如,“沙漠”被重构为人类困境的隐喻,呼应了勒克莱齐奥《沙漠》中的存在主义主题。这种翻译策略暗合本雅明的“译作是原作的来世”理论,历史书写的意义在跨文化语境中得以重生。

东方智慧的全球共鸣

雪漠作品中“爱与智慧”的主题,契合了全球化时代的精神焦虑。墨西哥汉学家莉莉亚娜指出,《娑萨朗》对“永恒与意义”的追问,与西方存在主义形成互补,为人类文明困境提供了东方解答。这种对话呼应了亨廷顿“文明冲突论”的反思,历史不再是文明的对抗,而是智慧的共生。

五、生命哲学:历史的终极本质与当下性

雪漠的史观最终指向对生命本质的思考。在他看来,历史的终极意义不在于记录事件,而在于揭示人类如何通过“心灵觉醒”抵达永恒。

非理性的历史真实

雪漠的“灵魂写作”强调超越理性逻辑,进入直觉与灵性的境界。《野狐岭》中骆驼的拟人化叙事并非虚构技巧,而是对“万物有灵”信仰的回归。这种书写挑战了黑格尔“理性是历史的驱动力”的命题,提出历史应是理性与非理性的辩证统一。

永恒的当下性

《娑萨朗》通过禅宗式的顿悟,消解了时间的三维界限。白亮副教授认为其当代性“跨越了任何时空”,暗示人类唯有在“此刻”的觉醒中才能把握历史的真谛。这与海德格尔“向死而生”的存在主义史观形成对照:历史的意义不在未来救赎,而在当下的心灵自由。

结语:重构历史的东方范式

雪漠的史观以文学与心学为双翼,重构了历史书写的东方范式。他通过文化根性的在场性复现、精神救赎的超越性追求、史诗叙事的时空解构、跨文化对话的全球视野,以及生命哲学的终极追问,展现了一种融汇东西方智慧的历史观:

历史是文化的基因库(呼应布罗代尔);

历史是精神的觉醒史(对话汤因比);

历史是当下的永恒镜像(暗合本雅明)。

在AI与后人类时代,这种史观为人类提供了另一种可能:真正的历史进步,不在于技术的狂飙突进,而在于心灵的返璞归真。正如《娑萨朗》所言:“放下期待,才能获得舒畅;放下自私,才能实现无我大利”——这或许正是雪漠对历史本质最深邃的诠释。这种史观对中国文学乃至世界文明的启示在于——真正的历史书写,应超越时空与文化的藩篱,直指人类共同的心灵家园。