《文学报》雪漠“大漠三部曲”前两部《大漠祭》《猎原》英文版沪上首发

——带给西方读者一个他们不熟悉的中国西部

本报记者 傅小平

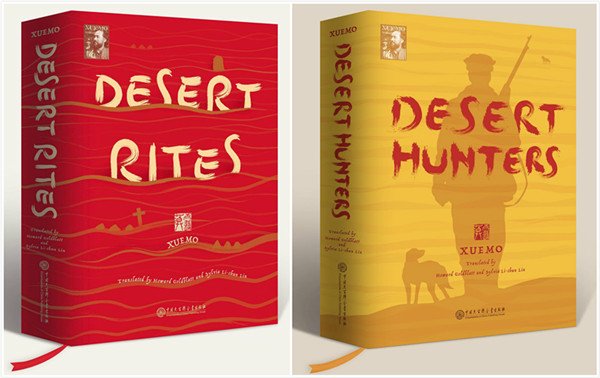

甘肃作家雪漠“大漠三部曲”前两部《大漠祭》《猎原》英文版日前在上海市作协大厅首发。美国汉学家、翻译家葛浩文与林丽君夫妇联手翻译了两部作品。

自上世纪80年代开始,先后将50多位中国作家的近60部小说翻译成英文,被美国作家厄普代克称为“中国文学在海外的接生婆”的葛浩文的一长串名单里,从此多了一个写西北大漠的中国作家。

现年79岁的葛浩文被学者夏志清称为“首席翻译家”。他翻译了萧红、陈若曦、白先勇、李昂、张洁、张炜、杨绛、冯骥才、古华、贾平凹、刘恒、苏童、王朔、莫言、王安忆、刘震云、虹影、阿来、姜戎等作家的作品。莫言10部小说中有9部是他翻译的,他也因此被视作莫言获诺奖的“功臣”之一。

显然,以葛浩文在翻译界的重要地位,经他之手的中国当代文学作品几乎都能在英语世界找到一席之地,可以说是“经典”的代名词,他的翻译还引起了后续的示范效应,据雪漠透露,英文版问世后,多国译者向他表达了德语、法语等语种的翻译意向。由此,自然会引发我们追问,为何这一次葛浩文选中了雪漠?

首发式上,葛浩文只是回应道:“看雪漠的作品,对我们来说是一个全新的阅读经验,翻译他的小说也是一个全新的经验。”他还解释了读者可能会产生的疑惑:“大概有人会问,我们不是甘肃人,如何懂得当地的文化、语言,如何能翻译得好?说得没错。我们对甘肃不甚了解,许多习俗、俗语、方言,我们不懂,甚至许多西部以外的中国读者也不一定能了解,但这并不构成翻译上的问题。有作者在,我们可以向他请教。困难之处在于得到解答之后,如何把甘肃特殊的语言用英文表达出来,而又不失原文的风味,这才是最大的挑战。”

《大漠祭》《猎原》厚厚两本书共 700页,翻译成英文合计1500页,据说单单翻译《猎原》就用了两年时间,更何况出版后能否为英文读者接受和欢迎也是未知之数。葛浩文倾心翻译雪漠作品,如上海外国语大学英文学院科研副院长孙会军感慨,非“真爱”难以形容了。“当我翻开雪漠的作品,被扑面而来的西部风情所感染,我立刻明白了两位翻译家为何会选择它们的原因,这是生命的书写、灵魂的书写,也是爱的书写。翻译家的工作不是为了讨好别人,也是一种爱的劳作。”

这般“真爱”从何而来?浙江文艺出版社上海分社社长曹元勇说出了其中的重要缘由。在他看来,雪漠的《大漠祭》可以说是萧红《生死场》《呼兰河传》的现代版。而葛浩文最早以萧红研究进入中国学界视野,他写过《萧红评传》,博士论文也写的萧红,翻译萧红作品之余,还续写了萧红的小说《马伯乐》,近期由中国大百科全书出版社出版。曹元勇表示,《生死场》里有很多用当时东北的方言描写的人物心理活动,萧红使用了在现代汉语看来可能不太规范的语言。《大漠祭》也是如此,写甘肃当地农民日常生活中所使用的歇后语、俗语等,和内容结合得完美无缺,让人强烈地感受到这些语言就是当地农民要说的话。“有对萧红的研究和翻译为底色,葛浩文翻译雪漠的作品应该说有困难,但不陌生。”

雪漠无疑有着和萧红相近的精神气质。和《生死场》《呼兰河传》一样,《大漠祭》中没有中心事件,没有重大题材,没有伟大人物,没有崇高思想,只有一群艰辛生活着的农民。雪漠写一家西部农民一年的生活,其构件就是驯兔鹰、捉野兔、吃山药、喧谎儿、打狐子、劳作、偷情、吵架、捉鬼、祭神、发丧……换言之,他写的不过是生之艰辛、爱之甜蜜、病之痛苦、死之无奈而已。但在雪漠看来,无疑是些小事构成了整个人生。他的创作意图也无非是想平平静静地告诉现在活着的和将来出生的人们,在某个历史时期,有一群西部农民曾这样活着,曾这样很艰辛、很无奈、很坦然地活着。让他更为感到紧迫的是,很多东西在消失,祖辈一代人都消失了,农民的乐也罢苦也罢没有人知道,没有人把它保留下来。“我就是想留下一些东西,留下活着的证据。”

为此,雪漠付出了常人难以想象的辛劳。他写 “大漠三部曲”从26岁写到46岁,用了整整二十年时间。他更是经历了长时间的写作训练。首发式上,雪漠坦言,他出生在遥远的西部乡村,刚开始写文章的时候,几乎没有人教他,父母是农民不识字,全村找不到一本书,找不到一本连环画,但他从小就对世界有一种跟别人不一样的眼光,他想把自己不一样的情感表达出来,因为没有人教,他只能自己教自己,所以那时候就选择了宗教,他的写作也更注重一种生命的东西。“我想释伽牟尼这样一个智者,从一个充满欲望的人升华为智者,必然有一种方法。我就根据这个方法训练,首先让自己拥有智慧,拥有爱,那么我就可以写出这样的东西,就是在这样一种念想的情况下,为了让自己真的有智慧,进行了严格的训练。训练的时间非常长,写《大漠祭》就写了十二年,训练的目的是什么呢?就是让我变成它,就是我写什么,我就是它。写大漠,我就是大漠,这里面没有雪漠,这里面只有我写的世界,写的生活,写的人物。我让自己的鸡零狗碎消失,让自己的执著消失,让自己的欲望和偏见消失,我就变成它,当一个作家打破成见,让自己成为世界本身的时候,他就会流出这个世界。”

也因此,诚如上海戏剧学院副院长、评论家杨扬所说,即便是在西部写作大军中,雪漠也是相当独特的。“一方面因为雪漠成长在甘肃的小村庄,他笔下的西部风情甚至是大多数中国人不熟悉的,另一方面,他的书写有强烈的宗教情怀,体现了对世事、人物命运不可捉摸的感受,在史铁生之后的作家中,具有如此感觉的作家不多见。”以华东师范大学教授陈子善的理解,这种宗教情怀实际上就是一种大爱,对人类、对自然的爱。西北地区自然的变化莫测、雄浑壮丽,在给人类生活带来欢乐的同时,也免不了一些灾难,这些在雪漠的作品中都有生动的表现。“把《大漠祭》《猎原》介绍给英语世界的读者,是一个非常好的选择。单单上海不能代表中国,单单大漠也不能代表中国,加起来才是丰富多样的中国。”

事实上,就像上海市作协党组书记王伟说的那样,西部农村有着最典型的乡土中国风情,将描写那里人们生活的作品译成英文,可以让外国读者了解中国这几十年的变化。林丽君也有着同样的感慨。在她看来,雪漠的小说充满西部旷野的风味以及甘肃的人情风俗。透过他的文字,我们可以体验到沙漠的力量,摧残生命的无情,也可以感受到大漠无与伦比的美。“当我读到大风刮起,几乎可以感觉到沙粒打在脸上的疼痛。当我看到孟八爷如何在沙窝深处求生,细心地刮着草叶上一滴一滴的露珠,忍不住要为他鼓掌、喝彩。把雪漠的作品介绍给英文读者,也等于是带给西方读者一个他们所不知道的中国西部。”

转载:《关注》

http://wxb.whb.cn/html/2018-10/18/content_709614.html?from=timeline&isappinstalled=0