乡土风景与乡村情感

——关于雪漠的小说创作

彭岚嘉(兰州大学文学院教授、博士生导师)

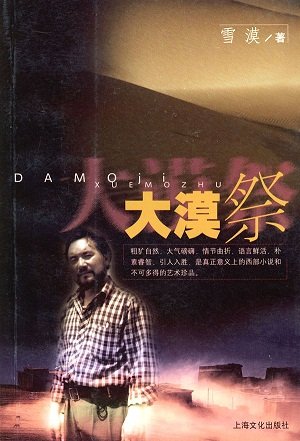

雪漠并不是一个多产的作家,在他的《大漠祭》出版以前,也只有三两篇小说面世。同长篇小说《大漠祭》一样,雪漠不多的中短篇小说,都有着深沉的恋乡情结。对农民和乡村深厚、真挚的情感,是一种深入骨髓的亲情。雪漠怀着热恋乡土的赤子之心,对乡村的历史和现状、农民的命运和前途,进行多方面的思考,显现出强烈的历史责任感和进取精神。

多年的乡村生活和与乡村千丝万缕的血缘联系,铸造了雪漠的恋土意识。恋土意识又使他生出对故乡的深沉之爱和关切之情。同新时期众多的乡土作家不一样的是,雪漠不是以乡村审视者的立场出发,而是以乡村反顾者的身份介人乡村生活。写作是一种孤独的精神活动,作家通过不断接触自己内心深处的思想情感,通过与生活、特别是现实苦难的对质,找到自己的表达方式和创作形式。因此,即使在普遍喧嚣的时代,那种广泛的浮躁的风气也不是不可抗拒的。事实上,周围普遍张皇失措的时候,也正是不屈的个性生成并日渐凸现之时。一个真正专注灵魂领地和内心精神生活的作家,刚开始也许还不成熟,但写作过程会逐渐使他强大起来。与生俱来的气质和触机而动的灵性,经过深沉痛苦的内在磨砺,就会显示出动人的光芒。雪漠的写作历程也正说明了这一点。这个把写作看成生命的作家,几乎为写作而杜绝一切社会交往,自我囚禁在偏僻小巷的小屋,甚至连维持生存的饮食也压缩到最低限度。过午不食,那是虔诚的宗教信仰者的信条,但这个执意写出西部乡村生活真实面目的土著作家,就是这样一个艺术的虔诚尊奉者。

“我不想当时髦作家,也不想编造离奇故事,我只想平平静静地告诉人们:我的西部农民父老就这样活着。活得很艰辛,但他们就这样活着。”写作对雪漠而言,既是痛苦的又是愉快的。之所以痛苦,是因为他笔下的生活是悲苦无告的;之所以愉快,是因为心灵的苦楚通过手中之笔得以宣泄。雪漠所有的小说笔触都指向河西走廊这一特殊地域的生存本相。《长烟落日处》中的八爷、贾瞎仙、灵官、狗娃,《黄昏》中的牛二;《新疆爷》中的新疆爷;《大漠祭》中的老顺、瘸五爷、孟八爷、灵官、莹儿;《掘坟》中的猛子和北柱,这些不甘被贫困吞噬而顽强抵抗的人物,用血肉之躯辛勤劳作于贫瘠的土地上,因为他们“知道劳动是一剂奇妙的药。只有在劳动的时候,人们才会忘了痛苦,忘了忧愁,忘了斤斤计较,忘了尔虞我诈。劳动更是特效的止痛剂,它成了万般艰辛的农民活得相对乐观的一个根本原因。”凭借扎实的生活体验和敏锐的艺术感觉以及对乡村各种社会关系深透的理解,雪漠的作品真切地再现了沙漠边缘地带农民生活的艰辛和无奈,鲜活地袒露了犹若在“一个巨大的磨道里转圈的人生图景”。这就是作者心中的乡土风景,其中浸透了作者对土地的深情关爱,对故乡的深情关爱,对身处贫困仍无怨无悔地活着的父老乡亲的关爱。

雪漠的《长烟落日处》刚发表时,就有有识见的评论家“把它称做伸展了根须、挺直了腰身、长满了枝叶、覆盖了相当面积的绿荫、蓬蓬勃勃充满了昂然生机的小树。”这篇深受当时寻根思潮影响的作品,围绕西山堡里发生的奇奇怪怪的乡村故事,展示了古老凝重而又生生不息的乡土风景。作者将目光投向处于封闭状态下的乡村。西山堡地处偏远,现代文明之风还没能影响到这里的生活状态,传统的思想观念和行为方式仍牢固地主宰着人们的生活。在严峻冷酷的自然环境和愚昧落后的文化心理双重挤压下,村人们活得异常的艰辛和悲苦。孟八爷不得不为几个尚未成熟的洋芋远走西口,双生到双龙沟淘金子被砸死了,和平因为爱情被父亲活活打死,灵官的左冲右突都以失败而告终,青青在家人的逼迫下远嫁他乡……透过贯穿作品始终的悲剧气氛,我们不难领悟到作家对乡村文化的苦苦探寻。中国乡村是传统文化积淀最深厚的地方,也是传统文化保存最完整的所在。把乡村作为一种文化标本去观照、解剖、反思,则是这篇小说的一个基本创作特征。

西部农民的现实处境确实是悲苦无告的。就是这样一个连穿身新衣服也觉得不舒服的乡村汉子,就是这样一个一路上还回味女亲家的亲热劲的准亲戚者,就是这样一个平日里并无多大脾气的老实农民——牛二却在亲家回来时“一种压抑得太久的东西不可遏止地”爆发了。从表面看来,这似乎与亲家大门上锁和邻里无意冷落有关,但究其深层原因,不难看出其根源是牛二心里隐埋的排解不开的一种“烦人”的、“阴沉”的、“莫名其妙”的情绪。“近几年来,他发现这种糟糕的情绪简直成了他的影子,无论他怎么摆脱也总是摆脱不了,有时似乎摆脱了,可一回首,发现它仍和自己紧紧连在一起。而且,他发现这种情绪已瘟疫一样传染给了家人。”雪漠对于农民的心理揣摩得很透。牛二本来是心情愉快地到准亲家家散心,捎带着从亲家那儿探听些有关彩礼的口风,以便应付各种各样名目繁多的收费,岂料在亲家回家的一刻却大嚷退婚。牛二从暂时的恶劣情绪中解脱出来,但那只是一时的解脱,并不能慰藉长久压抑的心灵。刚收过集资建校的钱,又要上缴这费那费的。就是这样“有了吃上些,没有了挨上些”的农民,仍然无法摆脱那些纷至沓来的沉重的负担。对于当地农民而言,最迫近的问题是他们在现实生活中的生存,而不是其他。生活的灰暗遮蔽了生命的活力与希望,苦焦的农民的无奈和焦灼里,包含着作家对不堪重负的农民的深切同情。如实地状写西部农民生存的景况的目的,就在于以沉痛之声引起全社会的关注。

乡村并非理想的乐园。毕竟,由于乡村较为闭塞,农民的文化结构层次较低,旧的农民意识还是较多地保留下来。有鉴于此,即使乡村情感浓厚的乡土作家也不可能对农民文化进行全面的肯定和认同。他们必须用自己所拥有的现代意识对农民文化的负面值进行否定性批判,这便表现出作家深挚的忧患意识和批判意识。《掘坟》中猛子与北柱的行为,实际上已经远远超过了嫉妒的上限,那是一种仇恨,一种贫困中苦苦挣扎的人们对于暴富者刻骨的仇恨。原来在村里立不住脚的双福,在外边发财了。尽管他为村里翻修学校捐了十几万,尽管他在银行里设立了贫困学生奖学金,尽管他还时不时地给村里人散点零花钱,但这并不能改变村里人对他的仇恨。这种仇恨既针对他“号称亿万”之巨的钱财,又针对他因为钱财撑起的张狂和威风。在这样一个“穷山恶水狼都不想拉屎的沙旮旯”,迷信和愚昧的文化传统,使两个本来应该劳动致富的青年却滑向掘人祖坟的泥淖。这里作者的情感极为复杂,哀其不幸和怒其不争兼而有之。掘他祖坟,断他财运,见不得叫花子端鼎碗。即使双福的兴败与他们并无太大关系,仍要他败落到一贫如洗方才觉得舒坦。基于“为富不仁,为仁不富”的传统观念,世俗的村民们不相信,在一个张狂的农民企业家胸中,还会驻有一颗所有地主资本家所不曾有过的美好灵魂。合乎历史趋势的不一定合乎道德,合乎道德的很可能与历史趋势相背。历史进程和传统道德的矛盾在乡村比比皆是。商品经济带来竞争,强化了“钱财利”的观念,生意经受到重视,但财富的拥有者并不一定会赢得尊重和信任。人们在追逐财富的同时,又在唾弃财富的拥有者。这种应历史之运而产生的市场化的现代观念,不可避免地同乡村仍在起着重要作用的传统观念发生矛盾。社会的、心理的矛盾恶魔般纠缠着这些乡村:这里有难以排解的迷惘和苦闷,也有悲喜交集的自尊和自卑。在乡村尤其是经济困窘的西部乡村普遍存在历史感和道德感的矛盾。

然而,我们看到的这些,并不意味着苦难可以压倒一切。在极度贫困的生活中,仍然存在着可贵的人性之光。那是苦难中的温情,那是艰辛中的仁义。《新疆爷》中的新疆爷不过是一位以摆摊维持生计的老人,这个普普通通的老人却有一颗博大宽厚的仁爱之心。新婚第二天被抓了壮丁远走新疆,千辛万苦地从新疆跑回来,新媳妇却因养活不起而卖给别人了。这已成他人之妇的女人,本来与新疆爷无多少牵挂,却成了新疆爷终身的念想,面对邻里乡民无止境的讥笑和奚落,他几十年如一日,接济着比自己更加困难的“老相好”一家。小本生意并无多少收人,个人生活都已压缩到维持生存的最底线,没有院墙的泥坯小屋,清汤寡水的山药面条,新疆爷就如此这般“活人了世”,但他在大半辈子里所执信的豁达的生活态度和轻钱财重情义的处世方式,使这位老者焕发出动人的人性光芒。孤守暮年的老人用一生一世的宽厚仁义,虔敬地维护着心中真纯的情感。他含辛茹苦,忍辱负重,用自身微薄的力量给精神生活注入了欢欣,又承当起巨大的苦痛,从容面对一切。物质上贫乏困窘但精神上却是愉快充实的新疆爷,使我们在乡土生活中寻觅到足以疗救现代社会种种弊病的精神资源。

《母狼灰儿》展示的则是西部的另一种生存样态。灰儿的狼家族世世代代遵循的规则是:人这种直立行走的动物“是最可怕的动物”。他们所捕猎的是那些无辜的生灵,黄羊、旱獭、羚羊、马鹿以及老鼠。灰儿是狼群中的贤妻良母,它善良冷静,它所尊奉的生存法则也是实实在在的,只一心一意想“养大自己的娃儿”,这同在漠天沙地里生存的人类有着异乎寻常的一致之处。艰苦的自然环境,频至的饥荒病灾,灰儿与丈夫瘸狼及大壮、二壮、瞎瞎组成的狼家庭,不仅面临着严峻的自然挑战,而且不时受到“两脚动物”的侵害。老爱称王称霸的瘸狼,让一个钢筋做的夹脑夹断了腿;本来残疾的瞎瞎,也成了牧人枪下的猎物。小说着重描叙的是母狼灰儿与其崽子瞎瞎的亲情,这种以人性写狼性的小说,在本质上还是通过狼性揭示人性。不是吗?“灰儿最疼瞎瞎,就像人的母亲最疼残废儿子一样。”灰儿在瞎瞎身上用的心最多。明知瞎瞎的眼皮已经长住了,还是禁不住要经常舔舔,“开不开是天的事,舔不舔是妈的心”。在这个弱肉强食的世界上,瞎眼的瞎瞎很难生存。失明的瞎瞎在一次寻找水源时命丧枪口,这便成了母狼灰儿心中的刺。那刻骨铭心的母爱,已幻化成随时随地的念想。风沙狂吼,灰儿当成了瞎瞎的呼唤,闭上眼睛,瞎瞎又在眼前晃来晃去。漫天风沙中四处寻找瞎瞎的灰儿差点让流沙掩埋了,瓢泼大雨中扎逆风雨寻儿的灰儿差点让雷电殛中了。它饥肠辘辘,也懒得追逐灰兔和黄羊这类肥美可口的猎物,却终于找到那个“葬埋了瞎瞎生命的沙洼”。艰难中生存的灰儿,正如同是在这种环境里生存的人们一样,坚韧而又倔强地同自然和命运进行不屈不挠的抗争。

著名评论家雷达认为雪漠的《大漠祭》,承继我国现实主义优良传统,饱蕴着强烈的忧患意识和正视现实人生的勇气。它不回避农民负担过重和大西北贫困的现状。它的审美根基是写出生存的真实,甚至严峻的真实,“这是凝结了作者多年心血的一次生命书写。从贯注全书的深刻体验来看,不用作者自述也能看出,它的人物情事多有原型,或是作者的亲人和最熟悉的村人,那种从内向外涌动的鲜活与饱满,即使最有才气的行走文学者似乎也很难达到”。这部介入现实、反映生活悲凉艰辛的小说,在冷峻和客观的描写中,透出生活的悲凉和艰辛。雪漠写社会的艰难、时代的艰难以及人在现实环境中选择生活的艰难,其中带有一定的人文激情,这无疑是对乡土小说的深化。长于细节描写和心理刻画的小说技巧,使他深广的思想感情,往往会转化为作品中的节奏魅力。这种迷人的节奏既存在于结构中,也存在于句式中。内心情感的节制和平静地对待乡村苦难造就了作品撼动人心的力量。在这样一个商业社会里,追名逐利容易限制人的思想境界,大众文化无视人内心深处的精神渴求,现代专业的分工隔离了人的完整的内心世界,文学所具有的人道主义精神和人文关怀传统,受到前所未有的冲击。雪漠并未因此而放弃作家的天职,对普通百姓生活与生命的真诚关注,使他始终把笔墨集中在社会生活中不受重视的底层百姓的生存境况上。

海德格尔有句名言:“语言是人的存在的家园。”一个地域的方言,在本地域繁衍生息的祖祖辈辈的共同努力铸造完成之后,也就成为某一区域的文化标志、纽带和内在凝聚力。乡土文学创作中语言的大众化,实际上有意无意地遮蔽了乡土生活中许多有生命力、启示力的东西。正是这些倘若不加解释在外地人听来不明就里的方言俗语,锻铸了代代当地人的文化心理,影响了一代代当地人生命展开的程式。对于文学语言的理解,大多数人都认为化入了凉州方言是雪漠小说创作的成功之处,但在我看来,对于雪漠来说,文学语言的择用并不仅仅是作者叙述抒写的工具,而是代表着一定区域的文化精髓。语言既是文化之表,也是文化之根。日常生活中通行的方言土语有选择地进入小说创作,和善用口语化的精短语句,使作者能够更加准确到位地表述当地乡村生活的方方面面,也增添了文本的陌生化效应。这种“陌生化”效应,又在很大程度上激发了人们参与文本的意愿。要彻底反映出某一地域的文化特性,除非本地社会中历练的语言,很难到位地全貌托出。因此,我觉得雪漠对语言的琢磨,恰好切合了用略加改造的地方方言本真地摹写生存的苦难和苦难的生存。在叙述语言和叙述技巧上,由于迫近农民的实际生活状况,他作品的内容与形式保持了极为融洽的一致性。中国乡村文化除了落后与愚昧之外,它的坚韧的生命力和执著的文化精神也是不容忽视的,它是农民生存的勇气所在。“对一个地方的文化,不能一句话轻易地否定或肯定。比如凉州文化,从人文性格上讲,它很优秀,它是一种和平的因素。任何人到凉州,都能和当地人和平相处,被当地人接受;但从经济性格上来说,凉州文化中有很多保守和落后的东西。当然,在小说中,我不管它是优秀还是落后,我只是把这段生活保存下来,让后人去评判。因为,目前凉州的这种生存状况,不会延续太久。很快,它就会被历史淘汰。我有必要把它们保存下来,作为一种历史的记载。”用地域性语言记载该地域的历史变迁和生存图景,在底层的真正血脉流动中寻觅我们久违的与泥土质朴交融的气息。

一个作家影响一批读者,一批作家影响一个民族的文化。我一直认为,作家的重要职责和价值所在,就在于不仅要像别人那样介入生活,而且要用自己的作品拓展精神活动的深度和广度,要有助于提高本民族的文学语言。雪漠的作品在应用地域特色浓厚的方言俗语表现农民的现实生活上,做出了可贵的尝试。从他笔下所展示的西部农民,我们分明可以看见作家的乡村情感是复杂而又矛盾的,是爱与恨的交织,爱之愈切,恨之愈深。一位作家最大的心愿,莫过于为文坛贡献具有独特个性的好作品,独特的人物、独特的语言、独特的结构、独特的手法、独特的生活见解。但要达到这种境界,作家首先要“寻找自己”,寻找自己的气质、个性、文化素养、美学情趣、心理特征等。寻找自己是需要过程的,地域文化积淀了数百年乃至上千年的风俗文化史,是构成民族和地域差异的最基本的因素,也是乡土文学的最基本的特征。但是,地域文化,尤其是其中的民俗乡风和社会心理具有顽强的保守性。创作时对习俗风情的过分“入迷”,会不自觉地沉入误区:出现背离现实而考究民俗、宗教、陋习的玩赏习气,盲目地、不加分析地展览落后愚昧的风俗习惯,乃至把带有浓郁封建色彩的传统因素加以赞扬。地域文化心理中落后和保守的东西常以不易察觉的形式表现出来。这些是所有乡土作家应该避免的误区,也是雪漠创作应当引以为戒的地方。

雪漠小说的意义在于警示人们:对乡土和乡土文化的忽视是以工业化为主要内容的现代化进程中的一大失误。在一个仍然依靠农业经济维持运转的偏远省份,忘记仍旧贫困的乡村和艰辛的农民,也就意味着对责任和义务的放弃。在中国这样一个农耕文明、工业文明和信息文明三个文明阶段并存的社会里,风起云涌的媒体炒作竞相投向那些浮在社会表层的风云人物,很少有人能真正关心生活在最底层的农民的疾苦,尤其是这些至今仍然在贫困线上挣扎的西部农民。雪漠作为这片土地养育的作家,他用他曾经经历过的痛苦与欢乐浇铸成一部部反顾故土的长篇小说,通过对乡村生活精当的认识和生动的表达,真实地袒露出父老乡亲的生存状态。作为一个土生土长的作家,对中国西部乡村的眷恋、反顾与呐喊,是雪漠写不完也写不尽的主题。

(刊于《飞天》2002年第4期)