西部女性的生存境遇

——从雪漠的《大漠祭》到《白虎关》

曹雪梅(河西学院文学院毕业论文)

内容摘要:西部是一部读不完的巨作,西部的女性就是一部读不懂得杰作。《大漠祭》就想平平静静告诉人们,有一群西部农民曾这样活着,这样很艰难、很无奈又很坦然地活着,之中也在无谓的牺牲着无数可怜又可敬的西部女性。母亲级的女性永远都是儿女的奴隶,没有追求自己幸福生活的权力;大姐级的女性更是文化的强暴品,不懂得反抗,不接受先进的生存待遇,排斥现代生活,不敢追求自己的最爱;青春级的女性虽有反抗,但终究找不到自己的出路,无深厚的文化基础,处处碰壁,处处吃亏;小妹妹型的女孩就连生存的权力都没有了,对于她们来说活着就是最大的幸福。在如此艰难的环境中,不管自然环境多么的恶劣,文化环境多么的平乏,生存境遇多么的狭隘,西部女性还是这样自尊自爱、自强不息的存在着,被一种西部的力量支持着。

关键词:大漠祭 西部女性 生存 母亲级 大姐级 青春级 小妹妹型

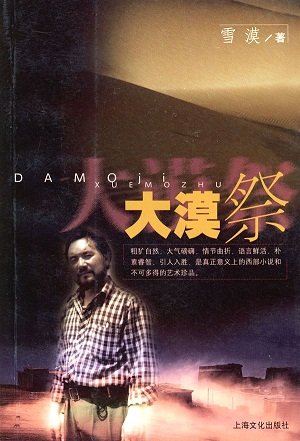

《大漠祭》是一部罕见的,出类拔萃的表现现代西部农村琐碎生活的作品,它无处不在透露着西部的生存境况,它可以滋润这个浮躁时代中的许多欠缺,也可以解释西部这拥有广阔土地庞大人口中人们的落后、愚昧和西部人群对这寸土地的深深眷恋情怀。作者说他的创作意图就是“想平平静静告诉人们(包括现在活着的和将来出生的),有一群西部农民曾这样活着,曾这样很艰难、很无奈,却很坦然地活着。”[1]是啊,作品中有许许多多的人是这样活着的,尤其是那些默默无闻的女性,她们活得很艰辛又毫无怨言,活得很无奈又有自己的憧憬,她们很坦然却又在没灭自己的自尊。她们是农村的贡献者却又是农村的牺牲品,人们在为之赞叹的同时更多的是对她们的深深惋惜。那她们在如此广寂的环境中又有什么样的生存境遇呢?正如弗洛姆所说:“人道主义的立场是,没有任何事物比人的存在更高,没有任何事物比人的存在更具尊严。”[2]那么西部女性的生存到底是怎样的高贵怎样的颇具尊严呢?

大西北的当代生存有其一定的内涵,包含物质生存、精神生存、文化生存、和最起码的自然生存,这些都有一定的说法。那么在《大漠祭》中那些西部人群真正的生存又是怎样的呢?那些可爱的女性又选择了怎样的生存境遇呢?《大漠祭》就给读者给予了很妙的回答。它在原生态外貌下呼唤出了西部人的心声,解剖出了西部人的枝枝节节,很有勇气的大声宣读了西部人一直憋在心里的真相。西部人的生存是艰难的,是与磨难相连的,西部女性的生存更是艰辛的是与厄难相通的。正如伍尔夫在《自己的房间》里所写女人境遇的透彻:“确实,女人如果仅仅生活在男人的小说里,人们完全可把她视为一个极其重要的人物;一个复杂的多面体。勇敢而又卑贱;艳丽而又污秽;无限美好却又极其可恶;同男人一样伟大。但这只是小说中的女人。而现实中,她却被关在屋里毒打,摔来摔去。于是产生了一种十分奇怪的混合现象。想象中她无比重要,事实上却一钱不值;她充斥一部部诗集的封面,青史上却了无声名;在小说中她可以支配国王和征服者的生活,在现实中却得给任何一个其父母可以给戴上戒指的男子当奴隶;在文学中她嘴里能吐出最富灵感的诗句,最为深奥的思想,在生活中她却目不识丁,只能成为丈夫的所有品。” [3]现实中的女人永远都不能摆脱成为丈夫的附属品这一厄运,从古至今有多少女人为之反抗过,都得到了沉重的打击,到头来继续被附属着,慢慢的就养成了女性所固有的奴役性和无私奉献的秉性,她们就成了社会贡献者和牺牲品。《大漠祭》中就很形象的概括了女性,尤其是西部女性的这种为了存在不惜奴役、忍耐、适应落后的生存准则的秉性。这群女性包括母亲级、大姐级、青年知识分子和小妹妹型都有她们的准则,有她们的生存哲学。

(一)断寸心的母亲级女性代表:老顺的老伴

老顺的老伴是典型的西部母亲级女性,为老顺生儿育女,养下了三个顶门立户的汉子—憨头、猛子和灵官,还有一个所谓的“心肝宝贝”女儿兰兰。她从进老顺家的门就注定了这一辈子她的任务就是生儿育女,没有反抗,没有过新思想,自己把自己看成是造血的机器,而自己的儿女就像吸血鬼似的咂吸母亲的鲜血,永远供应不及。但她乐意,她更欣慰。在她的身上继承了西部母亲的那种奴役性,永远想成为儿女的奴隶,这是西部母亲级女性固有的心理和一种女性生存准则。在传统的社会中,社会肯定是要专制的,往往用强力摧折个人的个性,来压制个人自由独立的精神,等到自由独立的精神都完了,社会是稳定了,可也就不进步了,这样西部便永远成了西部,西部的女性便永远成了奴役的女性,女性做了母亲,便都成了老顺的老伴。但每一个个体都“应该以自己为唯一的目的,而不是服务于任何超越与人的意图的工具。” [4]这一基本的立场在老顺老伴的生活中却恰恰遭到了最根本的否定。就这样西部的母亲级女性也和老顺的老伴一样,在她们的心目中无偿为家人服务是理所应当的。《大漠祭》中无处不透露着这种气息。把孩子们抚养大了,要娶媳妇,要盖新房,这都是父母的责任;儿子病了,自己的私房钱给了让看病去,自己浑身疼得要命却舍不得花钱去治病;自己的棉衣里外成棉花球了还舍不得做件新的,把钱省下来送给已经出嫁的女儿扯块新布,应了西部的老话“儿多的娘苦”,这样的例子枚不胜举,这样的奴役性还不令我们深思吗?西部母亲级女性的这种奴役,被理所当然的定为“母性”“妻性”。正如常彬所说:“母辈女性在男权桎梏下,在礼教成规中完成着她们被‘打造’被‘逼成’的妻性和母性,他们是父权的奴隶,是礼教的奴隶,长期的礼教熏陶,使她们很容易把这种奴隶教条视为天经地义”。[5]如此的奴性,直接就将西部女性抛入了一个黑色的隧道,无法找到光明的出口。在鲁迅的《小杂感》里,这组近乎警句的格言在表达他对中国国民性以至整个人性的若干深刻思考时,其中的第十则就说:“女人的天性中有母性,有女儿性,无妻性。妻性是逼成的,是母性和女儿性的混合”。[6]西部母亲级的女性就将奴役性、母性和妻性发挥的淋漓尽致,并将这种思想根植到了下一辈,甚至下下一辈的心里。这样的母亲祸及了自己一辈子,也残害了下一代女性一辈子。

当然,母亲级女性也不仅仅只有根深蒂固的奴性和母性,她们还有一套自己的生存潜规则和生活哲学。

作品中,凤香为了躲避计划生育,仓促之下钻入老顺的被窝,在这个年轻媳妇逃走后,老顺两口子就此展开讨论:

老顺忽然笑了,边笑边说:“怪不惊惊的,想这种馊点子。”

灵官妈又发作起来:“有啥高兴的?想啃嫩葫芦?胡子拔掉,挖碗面,把脸上的坑坑凹凹填掉啃去。” [7]

这是一段颇富民间幽默的话,老伴的抱怨中折射出一种朴素的民间哲学,即老人应该做符合自己身份、年龄的事,不应该违背社会规范行径。老顺的老伴就是这样循规蹈矩的生存的,于是她也要求自己的老伴生活的要像个西部人,尤其像个西部的老人。西部人又是怎样的呢?他们要遵循老祖宗的优良传统,即使不能做得万无一失,也得八九不离十。尤其是西部的女性,潜意识中就有一种“圣母”形象支撑着自己,必须循规蹈矩。在她们看来,每一个人都应该做被西部道德所允许的事情,不能越雷池半步,那样的遵守规则,活得才像个西部人,才能在这片土地上生存。

老顺一家看新闻时和灵官讨论所谓的国家大事,听了儿子灵官说的报纸上外国农民的机械化和享受时,老伴嗔道:“你一天报上报上的,除了报上,你还知道个啥呢?人家是人家,你是你。人家命好,眼热啥哩?行了,娃子。青草也罢,谷糠也罢,能填饱肚囊就成了,嚷啥哩?没老没少的。”又可看出老顺老伴的那种宿命观,在西部妇女的思想中人们在无数次的轮回中,所有一切都已经注定了,自己是争不来的,很看重那所谓的命。正就是这种宿命论的根深蒂固导致了西部妇女放弃了该是自己的幸福自由,放弃了改变自己命运的机会。正是老顺老伴这种朴实、淳厚、质朴且固执的经验造就了宿命观,使西部女性能够更幸福的却擦肩而过,不予争取,有种怒其不争恨其不取的成分,她们总用一种知足常乐的甜头滋润着自己的心田。假使老顺的老伴没有从一开始就卧在西部沙湾这个小沙漠中,而是看到了外面五彩缤纷的世界,认识到了自己还能够创造自己的幸福,真正的幸福。这样,她又会是一个怎样的母亲呢?她又将会怎样教导自己的儿女们呢?自己的女儿和儿媳又会怎样去为自己的幸福奋斗呢?乐意奴役一辈子,循规蹈矩一辈子,一生就是这样的信命。作品真实写照中,将女人推到了非人的最后边缘,同时也在警醒人们睁眼正视这个西部民族真实的生存图景和西部女性的痛苦生存。母亲经历了一辈子的历练成了老顺的老伴,那年轻的母亲们又将是怎样生存的呢?

(二)百花齐放的大姐级女性代表:莹儿、兰兰、双福的女人

莹儿、兰兰和双福的女人是西部大姐级女性的代表,她们是一个复杂的群体,有着不同的思想和不一样的追求,最后的命运结局却是大同小异的,和其他的西部大姐级女性一样摆脱不了命运的安排。

作品中灵官和憨头从城里看病回来后,得知憨头的病是阳萎后,灵官和莹儿有一段委婉的谈话,最后莹儿不理他的安慰,有一下没一下地拨弄铁锹若有所思好一阵,取过头巾一角,擦擦汗,说:

“其实,女人命最苦,对不?你说兰兰,多好的姑娘,也得嫁我哥那个二楞子,可有啥法!爹妈叫她换亲她不换能成?谁叫她是个女人呢,对不?” [8]

莹儿和兰兰换亲,彼此为自己的哥哥换媳妇看上去很公平,莹儿说兰兰没办法,那她自己呢?从这一段话中就可以断定莹儿对换亲一事也有说不完的看法,但就仅仅因为自己是个女人,是个西部女人,这就注定了她表面公平下的命运不公平!就仅仅因为莹儿和兰兰是女人就决定了她必须听从父母的命令,必须忍受家人给予的痛苦,必须适应自己命运被别人主宰的下场。她们的婚姻状况是由“父母之命,媒妁之言”决定的,婚姻的幸福只能靠所谓的命运的安排,作为女人,作为婚姻的一部分,她们什么都选择不了,只能遵从。莹儿和兰兰都为了让自己的哥哥有个盼头,为了给父母解决给儿子娶媳妇的钱的问题,嫁给了根本就没有感情的两个男人,吃苦受累,还要挨打,这都是“父母之命”的婚姻给予的奖赏。试问她们不会反抗吗?可她们使西部女性,从小就做好了为家牺牲的准备,总觉得这就是命,是老天给的,你就得受着。婚都已经结了,就得遵循西部传统女则“嫁鸡随鸡嫁狗随狗”,这也是无法改变的天理,莹儿朴素自然,混若天成的“花儿”也随和换亲而换成了西部女性的“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”。纯真、天真、浪漫的女儿性早被谱写成了养儿引孙,围着过头转的妻性乐章,演绎一段真女子变婆姨的篇章。

莹儿和灵官去地上平地,灵官为吓破胆的莹儿叫魄,莹儿对灵官的那些戏言调侃,使得灵官很羞涩,心里也很不舒服。此刻的莹儿显得格外的伶牙俐齿,使得灵官招架不住了,最后莹儿还情不自禁的唱起了酸酸的“花儿”,莹儿的不示弱使灵官激荡着幸福的眩晕,两人同时陶醉在幸福之中。此刻的莹儿是最纯真的,然而在一些礼教的束缚下,她一直压抑着自己的奔放、轻狂,不敢正视自己真正的幸福。她向自己的命运低头了,她梦想着憨头如果是灵官那将是多么美好,然而事实摧残了她的梦想,就连最起码的追求美好生活的权力都被剥夺了,剩下的只有苍凉。莹儿和灵官第一次偷情,她真的很可怜,作为一个正常的女人,过不了正常的日子,比双福的媳妇又能好到哪里去呢?她的真爱、她的梦想和她的幸福全都寄托在灵官的身上。她很悲哀,也很怜惜。然而,一个女人,一个传统家庭的媳妇,她必须得有一个属于自己的地位,那就得有一个属于自己的孩子,而且最好是一个男孩。她选择了偷孕,自己的丈夫给予不了自己,她选择了自己喜欢的男人。多么可怜的一个女人啊,自己的生存就凭借着一个孩子支撑着。作为一个正常的人,回过头来看看,一个年轻美貌的姑娘,由于换亲嫁给了丧失性功能的老实巴交的憨头,使她“守活寡”,难道是人道的吗?在这个家里小叔子灵官犹如一道火光点燃了莹儿潜藏在心灵深处的爱情之火。他们终于冲破了最后的防线,如痴如醉的相爱了,尽情体验着灵魂与肉体的欢乐,在这样的爱情面前你还能苛责莹儿的不贞吗?莹儿只是想通过爱情来确认自己作为情感与欲望的主体地位,这样的本性追求能够谴责吗?莹儿反抗了,她追求了自己的快乐,然而也只是昙花一现,她的反抗,她的挑战逃离不了西部女性的循规蹈矩。这是一种惯性理论,永远都想低着头走在别人为自己铺的路上。她认为:

“生活就是物理学,一种惯性,力量很大,你随上走,没事;你逆着走,会头破血流”。 [9]最终的莹儿向西部女则投降了,她放弃了,她想顺着走,继续像个西部女人生存下去。

当然兰兰她也不甘心自己如此的活着,不想和所有沙湾里的女人一样,使黄沙、风俗、丈夫的粗暴,艰苦的劳作……这些都成腐蚀女儿性的液体浸泡自己的美好时光,但却事与愿违,不知不觉中女孩最优秀的东西消失了,女孩成了婆姨,婆姨不是女人,是机器,做饭的机器,生育的机器,干活的机器……女人本有的东西没了,该有的情趣也消失了,该有的享受被绞杀了。麻木、世故、迟钝、撒泼、蓬头垢面、鸡皮鹤发,终成一堆白骨。这已经成为她们共有的生命轨迹,命运是回转的磨盘,女人也只不过是磨盘上的蚂蚁,都得认命。谁想打碎既定的程序,就得付出粉身碎骨的代价。兰兰和莹儿做好了粉身碎骨的准备,她们决定要为自己做一件大事,姑嫂俩人想挑战命运,为了一个共同的目标,为了挣一大笔钱,为了给孟子和白福讨个媳妇,用此来改变自己的命运。她们踏上了寻盐、运盐的征途。途中的艰难险阻是一般的女人根本就无法忍受的,但她们两人终究还是熬出头了。在途中遇到了许多困难,尤其是席卷而来的豺狗子的威胁,她们的生命都是危在旦夕,但她们俩人临危不惧,能够视两条命为一条命,相依为命,共同抗敌,这是西部人共有的一种精神。她们会战斗到底的,齐头并进,共同努力,直到生命终结的最后一刻。她们想尽一切办法,就是丢了骆驼也是继续战斗着,最终冒着彼此的生命危险到了盐池。她们是女神更是战神,她们是西部女性的楷模,不对任何艰难险阻低头。为了自己的哥哥,为了改变自己的命运,为了证明西部女人不屈服,她们俩不顾及自己的生命,都在为对方着想,相依为命的。西部女人是害怕了,苦惯了,但她们懂得怎样去团结,去为别人着想,她们懂得拯救别人的同时也在拯救自己。她们是好样的,在共同的战斗中都有一种奋不顾身的精神,这是每一个西部女性固有的品行。她俩费尽了所有的力量想完成大业,她们应用了所有西部真正的优良传统,就想反抗命运的安排,想让自己的命稍微好一点,她们的付出很多,但结果却很残酷,还是不得不认命,连自己都拯救不了还怎么拯救哥哥,兰兰也投降了,唯一的出路就是修道。

对于双福的女人,猛子给她第一次写信也就是他们第一次偷情,虽然很老套,很蠢,但对于一个西部女人来说,这是一种挑战。按西部传统人的思想,双福的女人是一个挨千刀,剐万刀的货色,不守妇道且设局来诱惑一个童男上钩,像这样的女人是天地所不容的,但她做了;她明知有明文规定的,但她还是做了;她明知这是破坏门风的,但她就是做了;她明知道这样做事不符合伦理的,但她还是做了。她毫不犹豫的向传统发起了进攻,最后她赢了,她破例了,她勾引到了猛子,打破了明文规定,做到了伤风败俗,但她很满足自己的杰作。这样败坏风俗的女人,是该批判还是该可怜呢?站在伦理道德的角度上,她错了,犯了大错。但站在女人的角度上,尤其是西部女人,更甚是双福女人这样的“太忙,一年回不了几回”这种饱汉子不知饿汉子饥的女人角度上看,男人在外面沾花惹草,自己却在家里守活寡,难道说,这世道真是“只许州官放火不许百姓点灯”,这样看来,她又错在哪里呢?她也是在为自己争取做女人的权利,这只是一个正常人内心痛苦的一种解决方式而已,并不能一论概全的否定她存在的价值观。处在不同的时期,在不同的条件下,人的生理和心理是需求是不一样的,不能仅仅因为她追求了人性最基本的,却被世人表面上无法接受的权利,这样就否定她。她触犯了西部女人的法律,她为了自己的本性,为了做一次真正的女人,向传统发起了进攻而且成功了,但她是否能够永远的微笑下去呢?西部的传统会让她继续走下去吗?

当猛子和双福女人偷情被双福捉到后,双福女人说的最多的话就是“你快跑!快跑!你走呀……你等啥……快……不怪他,是我不好,是杀是剐,由你!”这样的女人真的是让人可气又可恨,但也可怜可敬。她临危不惧,甚至比一个七尺男儿还有魄力。她明知那是错的,是见不得人的,却又顺着自己的想法去做,毫不后悔的去做。这也是西部女性特有的一种品行,无论对什么样的人,多大年纪的人,都有一种母爱般的温情,从小就有一种老母鸡护小母鸡的想法。觉得反正自己是错了,就干脆把和自己相干的人的所有错误都加在自己的身上,甚至自己没错,而自己至亲至爱的人犯错了,无论付出怎样的牺牲,她都会独自揽下来,重新再做一次圣母,继续塑造西部女性的“圣母”形象。这样的做法不但没有护住“小鸡”还使自己惹上了千古骂名。这就是可怜又可悲的却又可敬可爱的西部大姐级女性。双福女人如此强悍的西部女性,最终也还是输给了西部女性的“活人规则”,挑战传统,破坏西部女则,只能招来更多的骂名,即使你独揽大错,依旧得粉身碎骨。

大姐级的女性光彩夺目了一阵子,生龙活虎了一下子,她们反抗换亲,她们追求自己的正常生活,她们挑战自我,他们进攻传统女则,她们舍命改变命运,到头来呢,依旧被命运的磨盘碾到了原地,继续换亲,继续做机器,继续认命,继续向老顺老伴看齐,重新复制母辈们留下的光辉历程。

(三)昙花一现的青春级女知识分子代表:月儿

月儿是作品中的一个很重要的女性,她的出现让读者有了一个幻想,有了希望。她会让读者觉得作品中的知识分子是有一方天地的,使那群不是知识分子的女性愈显愈障,暴露她们的生活。

作品中灵官家的鹰丢了,灵官过去找鹰,和月儿有一段谈话。她说:“老是穿啊,吃啊,平地呀,割田呀,啥意思?像磨道里的驴,转了一圈又一圈,没个尽头……真想出去蹦跶一下。”还要商量和灵官出去到城里干服装生意呢。可以看出她是西部女性中唯一有一点知识,有一点远见的女性,她有自己的想法和魄力,也想到了创新。月儿是不想在西部牺牲自己的女儿性,不想被浸泡过自己祖辈的毒液在毒害自己,她想另辟一方天地,于是她想到了反抗。然而,她终究是受到“女子无才便是德”的毒害,没有去深造。还是摇摇头,轻叹一声“唉!女孩子还是不念书着好,真的。糊里糊涂嫁个人一辈子就过去了。一念书,知道的多,烦恼也多。”同样的一个人,怎么前后会有两种截然相反的想法呢?归根到底还是没有走出西部女性唯一的最高的生活:嫁给一个男人,和他一块吃,一块穿,一块平地、割田、干农活,转了一大圈还是回到了原点上。

《大漠祭》中月儿以后的生活不知道有多么的艰辛还是多么的幸福,不知是一直在等待着灵官的回来还是和莹儿学唱花儿,总之一直是一个谜。直到月儿的复出。从《白虎关》中可以看出,月儿的复出并不是心甘情愿的。她是西部女性中先进的典型,终究也没有逃脱命运的束缚,走了一圈,转了一圈,还是又回到了原点。自己的父母叫她回来看酒店也只是个借口而已,最重要的原因还是在她的内心深处有一个呼喊的声音“金窝银窝不如自己家的狗窝啊!”她在外面闯荡受尽了苦难,受尽了侮辱,仅仅是一个微不足道的原因,她想做一个城里人,她想嫁一个有钱人,嫁一个有知识的男人而已。她不想再生活在沙窝中过那种毒浸过自己祖先的生活的地方。然而,偌大的世界却没有月儿的容身之所,她付出了遍体鳞伤的代价,城市留给她的是冷漠,是排拒,是痛苦的体验和难以弥补的创伤。想当初的月儿是多么的单纯,多么的纯真,多么的具有反抗性,多么的羡慕自由,多么的想到外面闯出自己的天地,可到后来,到了最后,月儿又是多么的颓废,多么的没有思想,经过了一次洗脑,她又钻进了西部女人的思想里,“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭。”在为理想而遨游的过程中她不仅仅失去了身体,更重要的是失去了自己的灵魂。那份追求,那份理想都荡然无存了。曾今的月儿,曾今充满幻想的月儿,曾今生活在憧憬中的月儿,在自己理想的舞台上表演了些什么呢?没有追求到自己的爱人,没有完成自己的愿望,没有活的很快乐,却染了一身梅毒。多么残忍的现实啊,在月儿的眼中就是和猛子结婚都是一种高攀,就连和猛子这样的男人过一种正常的男女生活都是一种奢望。就连知识女性都这样,其他女性的希望又在哪里呢?她们的生存境遇又会是怎样的呢?这难道不是我们应该深思的一个问题吗?

本想着,月儿的出走也许是正确的,也许是一种超越,她作为一个女性,一个农村中的先进青年,她和《人生》中的高加林,《平凡的世界》中的孙少平一样,虽然生活在西部农村,对人生却有着无限的奋斗和追求,是实现从农村到城市的跨越。只是想做个城里人,对此她和高加林一样付出了沉重的代价,最终却又和高加林一样回到了本土。这样的结局除了自身的原因之外,更重要的难道不是一种文化制度的毒害吗?作品中灵官出走了,最终月儿被碰得头破血流的回来了。“城乡之间存在着巨大的差别,城市人对农村人在骨子里就有一种歧视,自身有优越感,这实际上就是一种‘侵略’,富有对贫穷的侵略,文化文明对古朴野性的侵略。农村青年乃至整个农民生活命运的改变,最终要靠灵魂的改变而不是别的东西。” [10]可见,要使西部女性真的生存,就要使其灵魂进行锤炼,心明了路才开。

(四)星星之火的小妹妹型小女孩:引弟

第一章第九节中,毛旦夹个麦草过来到西湖坡那边的滩上烧死娃娃呢!这是他的营生,一句“这不,魏没手子的女人生了,又死了。这不……一个丫头。”丫头,丫头的命是最不好的,其中最惨的就是刚出娘胎就得夭折,也许是被水溺死,也许是被狠心的父母掐死,也许是直接扔在别人家的门前,猪圈里,厕所旁,活活的饿死或者冻死,总之有许多种死法,方法不一,形态万千。但结果都是一样的,她们死了,原因也是一样的她们不能传孙接代。

作品中引弟的死就是西部女孩命运的另一番写照。是个女孩就很伤心,等她长大了自己的父母依旧没有生下男孩,总就把瞄头指向女孩,说她是狐妖,说她诅咒没生成的,说是被她克死的,就连女孩的名字都是为男孩服务的,“引弟”言外之意就是再给引出一个弟弟来。这样的情况在西部实在是名不胜数了,例如“引弟、招弟、调过、跟弟、弟头”诸如此类的名字都是为男孩,为了再要一个男孩,这是父母的悲哀呢还是女孩的不幸啊。作品中,女孩的心是善良的,却被自己的父亲骗到沙漠中冻饿死了。就是在那时也还是想着那些金光闪闪的沙棒是金子,要把它们抱回家给自己的父亲,要能卖钱了给父亲买烟,给母亲买些东西。多么可怜的小家伙,最终还是冻死在了沙漠中。这个聪颖的,纯美的小姑娘是多么善良,到头来又受到了怎样的待遇呢?依旧是被毁灭的对象,幸福是什么呢?对于西部的女性来说,幸福仅仅就是活着,活着代表你有生存的机会。那么,生存下来的女性又是怎样活着的呢?美国·艾德里安娜·里奇的一首诗就总结了她们活着的境遇:

“我一生始终站立在那

布满一组信号的笔直大道上

那是宇宙中传送最准确最无法破译的语言

我是一片银河的云彩

那么深奥 那么错综复杂

以至于 任何光束都要用十五年才能

从我这里穿过

我是一个仪器 赋在女人的身形中

试图将脉搏的跳动形象化

为了身体的解脱 为了灵魂的拷问” [11]

就这样,在漫长的岁月之后,那幸存的女性终于对童年听到的呼唤作出了回答。如此循环,当引弟活下来时,就变成了月儿,接着成了莹儿、兰兰和双福的媳妇,最后又成了老顺的老伴。

西部女性就是作品中老顺的老伴这样的生殖、养育机器。人生观、生育观、教育观极其薄弱,只懂得自我放弃,自我无意识的蒙昧思想冲蚀着她们的大脑,她们只崇尚多子多福,只在意“丈夫孩子热炕头”;就是莹儿、兰兰和双福的媳妇,这群传统的强暴品,她们是母亲的忠实接班人。人生观、价值观、爱情观对于她们来说早就被强占了,被传统的西部思想彻底的侵蚀了。她们只遵守西部女性的道德,只懂得听从父母的安排,失去了自身的存在价值,只在意“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”;就是月儿这样的复杂的青春级群体,她们追求梦想,追求自由,向往爱情,想推翻这种西部潮流,做一个有主见的女性个体,然而环境不允许,文化不够格,最终被现实强暴,反抗、斗争、挣扎也无济于事,最终逃离不了根深蒂固的俗圈子。西部女性只有在西部这样的土地上才适宜生存,其他地方是没有她们的容身之所的;就像引弟这样的刚刚问世的小女孩,也为了家庭荒谬的传孙接代,所谓的太阳、花朵早就消失在了西部的空气中,到处是失学女童的悲歌,是惨不忍睹的弃婴,幸存活下来的又将用同样的筛选标准主宰其他同类的命运。这就是西部女性的悲剧,西部女性的生存境遇。她们没有优越的优雅的生存环境使她们更加迷人;没有浓厚的,历史性的女性文化底蕴丰富她们的内心世界;没有充足的物质去充实她们的精神追求。小孩子没有物质基础接受教育,只能耳濡目染,青春级的女性由于生理年龄的要求想到了追求,想到了反抗,最终因文化的不公平,被先进的社会淘汰;大姐级的女性走过了青春的印迹,又会踏上母亲的那条不归路。本来不是明路,可走得人多了就明了,就成了一条必不可走的路子。如此往返于这条路,西部的女性的路是明了,可思想黑了,永远也拔不出这条陷进了。

参考书目:

[1] 雪漠:大漠祭·序[M],第9页,敦煌文艺出版社,2009年4月第1版.

[2]〔美〕弗洛姆:为自己的人[M],第133页,孙依依译,三联书店,1988年11月出版.

[3] 徐小斌:当代作家评论[P],1996年,第6期.

[4]〔美〕弗洛姆:为自己的人[M],第133页,孙依依译,三联书店,1988年11月出版.

[5] 常彬:中国女性文学话语流变[M],第101页,人民出版社.

[6] 鲁迅:而已集,鲁迅全集第三卷[M],第531页,人民文学出版社,1981年.

[7] 雪漠:大漠祭·序[M],第229页,敦煌文艺出版社,2009年4月第1版.

[8] 雪漠:大漠祭·序[M],第35页,敦煌文艺出版社,2009年4月第1版.

[9] 雪漠:大漠祭·序[M],第53页,敦煌文艺出版社,2009年4月第1版.

[10] 朱卫国:猎猎大漠风 悠悠西部情——〈大漠祭〉综论,社会科学战线[J],2002年第2期.

[11] 〔美〕艾德里安娜·里奇:想起卡罗林·赫谢尔[M],徐小斌:当代作家评论[P],1996年,第6期.