杨庆祥:为什么雪漠的小说震惊到我?

4月23日,“雪漠‘故乡三部曲’与西部写作研讨会”在北京大学召开。中国人民大学副教授杨庆祥先生提到读雪漠小说形式与内容相得益彰带来巨大的阅读快感,“非常惊艳”。下文是杨庆祥发言节选,据现场速记整理,尚未经发言者审定。

我自己对雪漠的阅读是比较晚近的事情,以前我没有特别关注到这个作家,很抱歉。我去年跟陈(晓明)老师评茅奖,雪漠的《野狐岭》是候选篇目,当时《野狐岭》给我的阅读感觉非常惊艳,我被震惊到了,竟然有能带来如此的阅读快感,同时又不失内容和不失形式感的小说!我私下里跟其他老师也交流,我说这个作品即使拿不到奖,也一定要一直往前走,所以我是不停地往前投票。昨天晚上我还想查一下当时的底单到了多少,但是我觉得有点可惜,至少可以到前20名,甚至前10名,我觉得是可以的。

当时,我为什么特别觉得惊艳?我很少读小说有这种感觉。我觉得这个小说符合我对长篇小说的一种期待。

他的长篇小说有一个非常厚重的历史内容,客家的文化,土客械斗,从西部一直到岭南两种文化的冲突,那样一个历史的厚度、社会内容的广度,还有历史的纵深感,我觉得在这篇小说里都有。我们知道,中国的长篇小说其实最不缺的就是历史,它是整个长篇小说的基石,但是我们的小说特别缺少哲学、宗教,那种相对而言更审美的东西。然而雪漠的小说在表现历史、表现中国西部苦难的时候,采用了非常值得我们期待的形式,就是那种非常多元的、非常庞杂的叙事视角,每个人都说一个故事,而且每个故事都说得特别有意思的那个角度,这其实在内容和形式上是高度自洽的作品。有的作品可能内容很好,但是叙说的方式特别陈旧,让人昏昏欲睡。有的作品形式很炫,但内容很空。我觉得这部作品特别饱满,就像一个很大的蚕豆一样,特别有意思。

这部作品,我找不到它太多的毛病。虽然我很想找一些毛病。如果要找毛病的话,可能在故事叙述的推进里面稍微有些重复的地方,大概读到三分之二以上,你就会觉得这个故事有点重合,叙事方式有点单调。但我还是觉得这是一个特别好的作品。这是我要讲的第一点。

第二,《一个人的西部》里说到雪漠在1982年9月开始创作,发表了自己第一个中篇小说。我们知道1985年前后有一个“寻根”,这在文学史上是一个常识性的话题。但是我个人的观点认为,寻根没有完成它的使命,我认为寻根文学,包括八十年代整个寻根的文化思潮,在八十年代历史的突然终结的导向,导致寻根的使命和当时这些诉求远远没有完成。我认为“完成”是两方面的,以前我觉得文学上有所完成,包括韩少功、阿城那些作品,但是今天看来还是不够。那么,在文化上的责任(当然寻根主要是文化上的诉求),我觉得更是没有完成。阿城(前段时间他出了个文集)在九十年代末就谈了这个问题。他说寻根没有完成,最重要的是什么?是因为把一个文化的确认又变成文化的批判。对于道家文化、儒家文化、楚文化,对这些文化寻根的诉求最终又变成对这些文化的批判,然后又重新回到五四国民批判的路子上来。我觉得这可能是寻根文学没有完成的原因。在这种文化的追求里面,它还是没有发现本土文化的自主性。所以,我一直认为九十年代以后,一直到当下,其实如果寻根再走下去,应该还有一个再寻根。以前,我谈过这个问题。包括韩少功写《山南水北》,我觉得也是再寻根的一个确认。

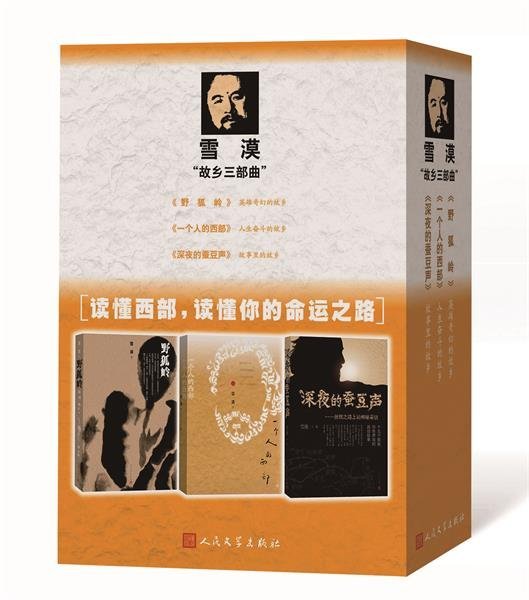

所以,我看到雪漠的《一个人的西部》《野狐岭》《深夜的蚕豆声》一系列西部作品的时候,我觉得你在这样一个谱系里面,在这样一个文化诉求上向前推进了一步。我不能说你也完成了,因为这个东西可能永远没有办法完成,因为文化的耦合是不断磨合的过程。所以,我觉得这里面你往前推进了一大步。什么意思呢?你的西部文学在这种寻根、这种书写、这种想象、这种确证的时候,你没有站在一个启蒙者的视角或者外来者的视角,然后对它进行批判或者反思,没有。我觉得你在这里完全用你的方式展示了中国西部文化的一种自主性,这一点对中国当下写作来说是非常重要的。意思就是,你不是外在的视角,而是完全内审的视角。那么在这个完全内审的视角里面,你以西部为中心,其实你是发现整个中国文化的自主性。今天在讨论这样一个中国文化再造,或者说创新,或者说重造的基础之上,我觉得这个写作对我们来说有很大的一个启示的意义。这是我的第二个层面,这是从西部来谈。

我以前经常来北大参加活动,我发现今天是人最多的一次。我相信雪漠的辐射力已经超过所谓的西部文学,西部文学的这个框架框不住你(这是我们作为专业的批评家,从我们的职业角度,进行了一个框定)。那么,在更普通的意义上,它可能有文化和象征意义上的一个诗学,一个精神性的、美学的,甚至是一个灵性的、神性的诉求。西部对于雪漠来说,或者对于雪漠这样类型的作家来说,所谓的西部,甚至文学本身,对你来说可能只是一个形式,是一个佛教里讲的外在的相,你最终要破这个相,然后达到另外一个你所诉求的东西。这大概是我的一个理解。也就是说,如果雪漠不是生在西部,而是生在北京,他也会用另外一种方式,把这个执去掉。我知道你的《一个人的西部》《深夜的蚕豆声》里面反复强调的就是怎么破执。这个非常有意思。一个要破执的人,不断用语言和形式来破执,这本身有一个矛盾的东西,但这个矛盾并没有关系。最终雪漠要走到哪里去,或者最终他给我们呈现什么样的生命的样态,或者什么形态,我还是蛮好奇,蛮期待的,我觉得后面的可能性更多。

研讨会现场

我们今天最关心的问题是全球化时代的中国文化的主体性的问题,这个主体性的讨论,要寻找一个突破的路径。我在读雪漠作品的时候,经常会非常惊讶,他的这种文化素养,他的这种想象力的资源,包括信仰的层面,我觉得很不熟悉,但是又觉得非常有意思,恰好是雪漠在这里讲出了关于中国的叙事。他对西部的理解特别偏向历史和文化,特别有地域文化独特性和历史独特性,要强调这个东西,这是当下中国叙事一个很重要的面向。

——北京大学中文系教授贺桂梅

在“一带一路”大的背景下,雪漠《深夜的蚕豆声》对西部的写作,提醒我们西部不单单是一个通道。“一带一路”不单单是带,不单单是路,而且它是一片土地。这本书在写男人的故事里面不断提到“土地”这个词。这些东西都不断的提醒我们,这块土地本身是有它的主体性,有它自身的文化,那些世世代代的人就是当地的居民,他们不是过客,不是商旅,这些人就是当地的居民。它不单单是贸易商道,而且是农耕文明的所在地。而且,雪漠的这部小说对于中国的叙事,并没有让人感觉到向西方献媚,或者把中国描述成特别独特的中国的意思。相反,它是一个非常有骨气的小说。小说里的西部作家与汉学家的对话,是东方引导西方,而不是西方引导东方,女汉学家的形象也是一个追随的形象。

——中央党校讲师丛治辰

雪漠和他的写作是在什么角度、什么层面、什么程度上吸引了这么多的读者?他们一定跟或者是文学,或者是他们所理解的中国问题,或者是他们自己个人的身心问题,建立了某种关联。那个关联究竟是什么我们现在不清楚,但我们看到的现场是这样一个拥挤的场面,我觉得这足以见证文学,特别是雪漠用自己的方式所从事的文学在今天给我们这个时代带来的营养。

雪漠的写作之所以成为一种现象,在一定程度上是很有底气的。《野狐岭》是充满精神向度和哲学思考的作品,它对凉州齐飞卿起义的那些具体的叙事是非常及物的,在这个层面上雪漠的精神性,或者那种文字的灵魂性,是落到了实处。《野狐岭》,我个人认为,到现在为止是雪漠创作当中最好的作品,是值得一再阅读的作品。

——中国社科院文学所研究员陈福民

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn