雪漠:定格一种灵魂的气息

1988年8月,《长烟落日处》在《飞天》杂志发表了,我又到了南安中学。陈亦新婚礼上的好些东客,都读过那部中篇小说。从那以后,他们都对我刮目相看了。

《长烟落日处》在省内得到了一致好评,批评家陈德宏先生为它写了书评,说雪漠是一棵生机盎然的小树,日后必然成长为参天大树,还有学者将它和茅盾的《追求》、托尔斯泰的《童年》进行类比,说它虽显稚嫩,却有一种鲜活的、雪漠独有的东西,所以他断定,雪漠将来一定会成为大作家。类似的评价,还有很多。

在80年代的武威,这是一件很了不起的事了。但我并没有感到满足,因为我追求的,不是这个东西。我虽然想要光宗耀祖,也总怕被人望笑声,但我不是为了这些东西活着的,我总想用文字定格一种很快就会消失的存在,也总想为农民父老说说话。虽然我知道,小说改变不了任何东西,包括农民的命运,但是我总想在活着的时候,做点我能做也值得做的事。

在这一点上,我的想法总是跟大家不一样。很多事情,大家都觉得可以慢慢来,不用那么着急,但是我却很着急。我做事习惯了不拖拉,无论做什么,都是这样。因为我有一种直观的智慧,明白很多东西都在飞快地消失着,包括文化,也包括我们的生命。如果不能及时地定格一些东西,以后还有没有这个机会,就说不清了。我创作“大漠三部曲”的二十年里,西部人的精神面貌也罢,生活方式也罢,一直在变,《白虎关》定格的东西,和《大漠祭》已经有了很大的不同,而《白虎关》中定格的生活,也很快消失了。一切都在消失着。

《白虎关》里的故事,其实也发生在世界某一个阶段的每一个角落,这是整个世界的趋势。随着经济和科技的发展,当下的世界变得越来越急躁,越来越功利,就连偏僻的西部,也不能逃开那趋势。西部人心中那种弥足珍贵的东西——淳朴和野性——正在渐渐消失。

过去,我们那儿借钱不用打借条,谁借了钱,都一定会还,你不用像现在的城市人那样,像防贼一样防着身边的人。少了很多担忧和算计,西部老百姓就活得非常洒脱自在,不像城市人那么疲惫,那么恓惶。你走进城市,会看到好多压抑的面孔,很多人的脸上都停着一朵乌云。当你看到这样的人群时,也就不再羡慕大城市的那种表面的繁华了,因为你知道很多城市人活得并不开心。相对于他们,西部老百姓的身上反而有一种生命本有的色彩和力量,他们显得质朴又快乐,身体里好像随时都有一股原始的力量在涌动。不过,这一切,现在也在变化着。那变化让人觉得很可惜,很失落,但却是不可阻挡的。

我唯一能做的事,就是像《白虎关》题记中说的那样,“当一个时代飞快地消失时,我抢回了几撮灵魂的碎屑。”

所谓的抢回,其实就是我常说的定格。我定格的,不仅仅是一种存在、一种文化,也是一种灵魂的气息。这种气息,曾经在这个世界、那片土地上存在过,它温暖了整个西部大地,让西部始终显得和谐安宁。随着它的消失,随着西部人的变化,这种和谐的氛围还能维持多久?说不清。整个世界都变得贪婪和焦虑,落伍的西部传统文化,或许很难阻挡历史的洪流。它将不可避免地面临死亡。

我很早就发现了这种变化的必然性,这就是我很想定格一些东西的原因。

我知道,现在的一切,不论多么值得怀念,都会过去的。随着时间一点点的推移,它会完完全全地被人遗忘。西部的变化虽然缓慢,但是,从我小的时候,到我写出《长烟落日处》时,西部人的生活方式已发生了无数次大大小小的变化。以后会怎么样?曾经温暖过西部人心灵的一些东西——比如凉州贤孝等——还能存在多久?说不清。所以,我虽然很想为西部老百姓说说话,但我更重要的写作目的,还是定格一种必然会消失的存在。那存在,不仅仅是物质层面的,也是精神层面的,尤其是后者。

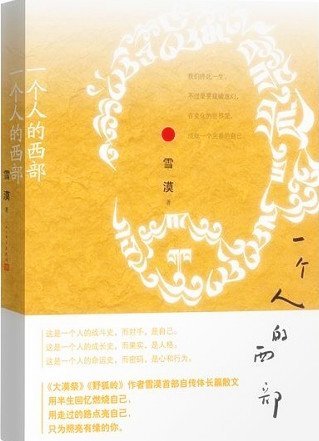

——摘自《一个人的西部》 雪漠著

人民文学出版社

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn