文学即哲学的修行:博尔赫斯与雪漠的跨文明对话

在世界文学的地图上,有些区域是作为思想的矿脉而存在的。读者进入其中,并非为了寻找故事的消遣,而是为了经历一场精神的淬炼。阿根廷的博尔赫斯与中国的雪漠,便分踞于这样两条相距遥远却深相呼应的矿脉之上。他们的写作,在本质上,都是一种哲学的修行。博尔赫斯用文字构筑无限的回廊,进行着一场智识的冥想;雪漠则以笔墨劈开尘世的迷障,践行着一条心性的朝圣之路。

一、 迷宫的两种构建:宇宙图书馆与心灵战场

博尔赫斯的迷宫,是外在的、属于宇宙秩序的。他最著名的意象莫过于“图书馆”。在《巴别图书馆》中,宇宙被描绘成由无数六角形回廊构成的图书馆,藏匿着所有可能的书籍。这里既是全部知识的所在,也是终极混乱的体现。寻找一本唯一的、能解释一切的书,成了所有居住者永恒的、也是徒劳的使命。这座迷宫不关心个体的道德挣扎,它冷静地存在着,以其无限性映照出人类的有限与渺小。这是一种宇宙本体论的迷宫。

与之相对,雪漠的迷宫是内在的、属于生命本身的。在他的《西夏咒》中,迷宫是饥饿、暴力、仇恨与欲望交织的历史与人性困境。人们被困在“食”与“色”的原始本能中,被困在世代冤冤相报的因果链里,无法超脱。而在《无死的金刚心》中,求法者琼波浪觉所经历的迷宫,则是他内心的疑惧、执着与魔障。外境的险阻不过是内心境界的投射。雪漠的迷宫,其墙壁是由“我执”与“无明”砌成的。因此,穿越迷宫不是一种智力游戏,而是一场你死我活的心灵战争。

修行方式的差异由此显现: 博尔赫斯的修行者是一个沉思者。他像《阿莱夫》中的叙述者,在地下室的阶梯上,屏息凝神,去观看那个包含宇宙一切点的阿莱夫。他通过“观看”与“思考”来试图理解存在的奥秘,尽管这奥秘最终可能吞噬理解本身。这是一种静观的修行。

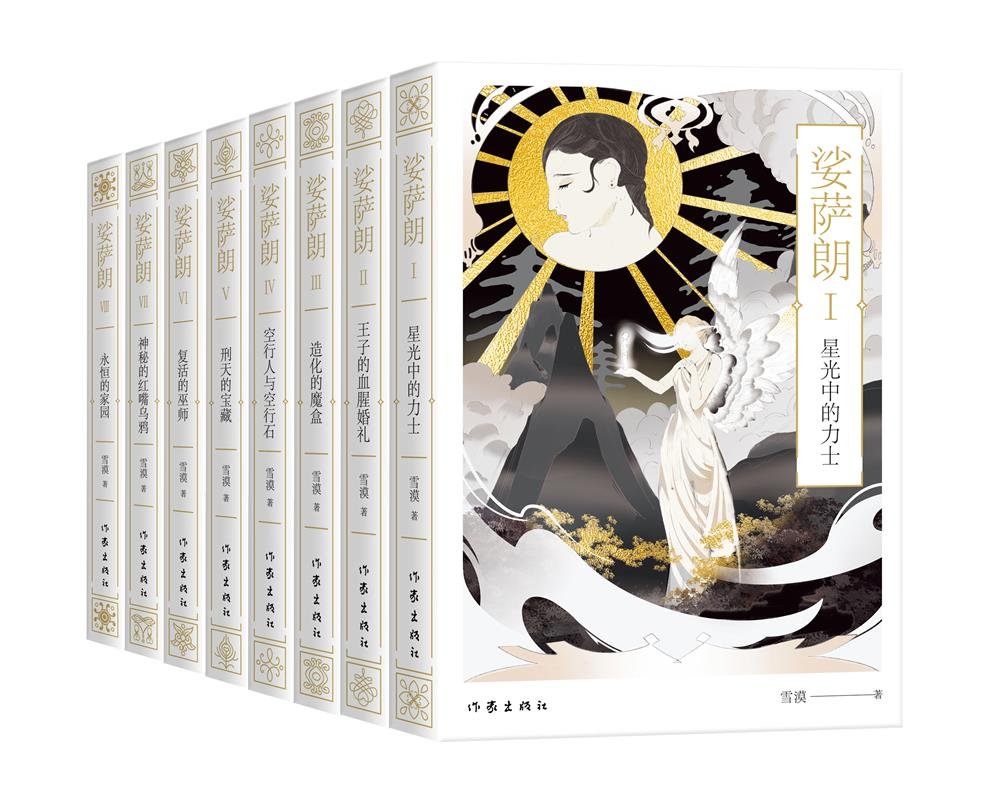

雪漠的修行者则是一个行者。他像琼波浪觉,必须一步一步走向印度,一次又一次战胜内外魔障。修行不是在书斋里完成的,而是在行动中,在每一次对欲望的抵制、对恐惧的直面中完成的。在《娑萨朗》史诗中,英雄的征程本身就是修行的过程。这是一种实践的修行。

二、 时间的双重韵律:循环的镜子与奔流的河

时间,是二者哲学沉思的共同核心,但赋予了截然不同的质感。

博尔赫斯的时间是空间的、共时的。他痴迷于时间的循环、分叉与网状结构。在《小径分岔的花园》里,时间不是一条河,而是一张不断分裂、蔓延的网。“每一种选择,都会产生一个新的、未来的宇宙。” 所有可能性同时并存。这种时间观,带来一种深刻的虚无与轻盈。历史的线性叙事被瓦解,个人的独特性被稀释在无限的可能自我之中。正如他在《另一个》中与年轻时的自己相遇,那个“我”既是我,又不是我。文学,在这里成为在时间的迷宫中留下暂时足迹的一种方式,这足迹本身也注定会被其他分支的足迹所覆盖。

雪漠的时间是生命的、历时的。它是一条奔流不息的大河,受着“因果”这条最深河床的支配。在《西夏咒》中,过去(西夏的屠杀)的业力,像幽灵一样渗透到现在,影响着当下人物的命运。时间呈现出沉重的延续性与责任感。你过去的行为(业),塑造着你的现在;你现在的选择,决定着你的未来。然而,雪漠并未止步于因果的必然性。他的作品核心在于 “超越”——如何通过当下的觉悟与修行,斩断过去的业力链条,从时间的河流中一跃而出,抵达永恒的“无死”境地(如《无死的金刚心》所揭示的)。

因此,他们对时间的文学处理,体现了不同的修行目的: 博尔赫斯用文学来描绘时间的迷宫,让我们在智识上领略其精妙与可怕,从而安于一种清醒的困惑。雪漠则用文学来提供一条穿越时间之河的舟筏。他的叙事本身就是一个“渡”的过程,引导读者从沉迷于线性时间(生死轮回)的此岸,渡向超越时间的彼岸。

三、 真实与虚幻的辩证:梦中之梦与幻中求真

“世界很可能是一本巨大的书,或者是一个梦。” 博尔赫斯的这句话,点明了他的认识论起点。在他笔下,现实与虚构的界限是模糊的。小说中的人物读着关于他们自己的书,作者被他自己创造的人物所梦见(《环形废墟》)。这种“庄周梦蝶”式的相对主义,是他的哲学基石。他并非要否定一切,而是要揭示我们所认为的“真实”是何等脆弱。他的文学,是一种在梦幻中进行的哲学推理,其结论往往是:我们无法确知任何事物的本质,我们只能生活在由符号和感知构成的迷宫里。

雪漠同样深刻地洞察着世间的“虚幻”。他笔下《西夏咒》中的饥饿与暴力,《西夏的苍狼》中的历史迷云,都透露出一种世事无常、如幻如化的质感。然而,雪漠走得更远。他穿越这层“虚幻”,不是为了停留在虚无中,而是为了去寻找虚幻背后的 “真实” 。这个真实,就是不被妄念污染的本元心、佛性、光明。

在《无死的金刚心》中,琼波浪觉遭遇的所有魔障,当他以智慧观照时,都发现其本质是“空”的,是自心的投射。能识破所有幻象的那个“能知之心”,那个如如不动的觉性,才是唯一的真实。所以,雪漠的路径是 “借幻修真” 。他承认现象的虚幻性,正是为了破除我们对现象的执着,从而回归本质的真实。

这是两种修行的终极分野: 博尔赫斯的修行,最终导向一种深刻的怀疑与智识上的谦卑。他知道自己在一个梦里,他欣赏这个梦的结构,但并不声称能醒来。这是一种智者的悲剧性狂欢。

雪漠的修行,则指向一种坚定的信仰与生命的转化。他知道世界是幻,但他坚信有一个不幻的本体存在,并且通过严格的修行可以证悟它。这是一种行者的实践性乐观。

四、文明的根脉与普世的关怀

博尔赫斯是世界主义的。他的思想根植于整个西方哲学传统(贝克莱、叔本华、尼采),又广泛汲取东方智慧(佛教、波斯神秘主义)。他的图书馆是一个所有文明、所有语言交汇的空间。他的比较是共时性的,他将但丁与《一千零一夜》、芝诺与庄子并置,构建一个属于全人类的思想图谱。

雪漠是扎根的。他的哲学血脉深深地扎在青藏高原的佛教文化中,尤其是香巴噶举派的“光明大手印”传承。他的《娑萨朗》史诗,本身就是这一教法传承的文化载体与文学化显现。同时,他通过对西夏文明(《西夏咒》《西夏的苍狼》)等多元文化的挖掘,展现了一种在中华文明内部进行跨文明对话的努力。他的比较是历时性的,是在历史的长河与文明的交融中,探寻那条永恒不变的心性之路。

尽管根脉不同,他们的关怀却同样普世。博尔赫斯关心的是人类在无限宇宙中的认知处境。雪漠关心的是人类在有限生命中的解脱可能。他们都试图用文学回答那些最根本的问题:我们是谁?我们在何处?我们该如何自处?

结语:在回廊与雪域之间

将博尔赫斯与雪漠并置,我们看到的是一场跨越半球的精神对话。

在布宜诺斯艾利斯的图书馆回廊里,博尔赫斯点起一盏理性的灯。这灯光照亮了迷宫无垠的墙壁,让我们看清其结构的复杂与精妙,也看清了自己在无限面前的孤独身影。他的修行,在于保持这盏灯的明亮,并以一种近乎悲剧性的勇气,去欣赏和描述这孤独与无限。

在青藏高原的凛冽风雪中,雪漠点燃了一堆心灵的篝火。这火焰不仅为了照明,更为了取暖和烹煮食粮,它要支撑行者走完漫长的朝圣之路。他的修行,在于让这火焰越烧越旺,直至焚尽一切无明的柴薪,显露出那如如不动的、如金刚般无死的本心。

博尔赫斯告诉我们,世界是一个我们永远无法完全理解的、壮丽的谜。

雪漠告诉我们,心灵是一个我们终将能够完全证悟的、光明的谜。

他们的文学,因此都不是语言的装饰,而是存在的功夫。博尔赫斯通过写作进行着思维的禅定,雪漠通过写作进行着生命的修炼。他们以不同的路径,共同抵达了“文学即修行”这一深刻洞见的核心:真正的写作与阅读,都是一场严肃的精神实践,它要求我们调动全部的生命,去参与一场关于“我们为何在此,以及我们将去向何方”的永恒问询。

在博尔赫斯的环形废墟与雪漠的娑萨朗净土之间,横亘着的是整个人类精神探索的壮阔光谱。而连接它们的,正是那不绝如缕的、对终极真实的渴望与追寻。这,便是文学作为哲学修行的最高意义。