论雪漠文学的古典主义特质——从人类文学与艺术精神史的视野出发

一、引言:在精神荒原上重建秩序——雪漠文学的古典召唤

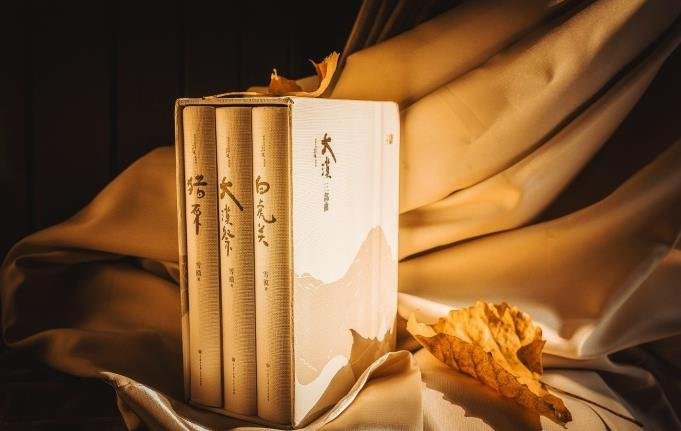

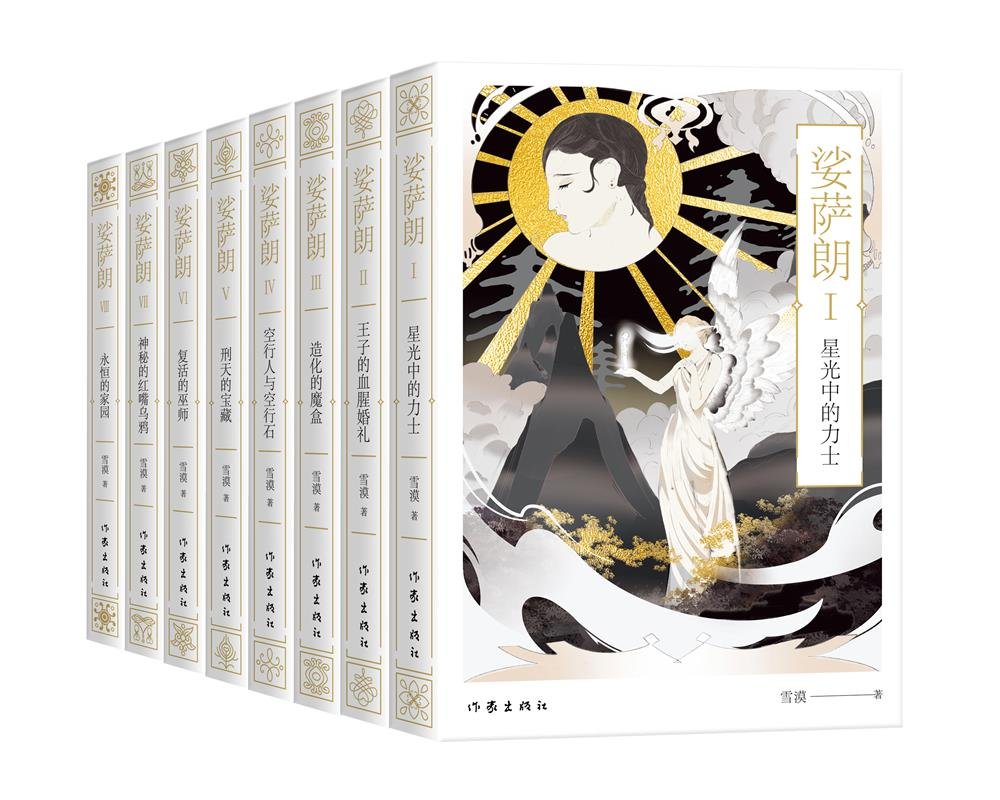

在二十一世纪的文学现场中,雪漠的名字显得尤为独特。他既不属于都市文学的浪潮,也不屈从于消费性叙事的潮湿气息;他笔下的世界苍凉、悲悯、充满宿命感与灵魂的光焰。无论是《大漠祭》《猎原》《白虎关》,抑或是《西夏咒》《无死的金刚心》《爱不落下》,再到百万字史诗《娑萨朗》,雪漠始终在构筑一个远超个体经验的精神宇宙——一个关乎人类灵魂秩序、道德理想与宇宙之道的史诗性世界。

在今日的文学图景中,“古典主义”一词似乎显得格格不入。后现代的碎片化、感性主义的泛滥与技术媒介的主导,似乎让“古典精神”的词汇显得过于庄严、过于沉重。然而,正如每一次文明危机都需要从精神深处寻找秩序的再生,雪漠文学的出现,正是对这种人类心灵失衡的回应。

他不是在模仿古典主义的形式,而是在复活古典主义的精神核心——理性、秩序、悲悯与崇高。这正是雪漠文学的根本特质,也是本文所欲探讨的中心命题。

二、古典主义的精神谱系:人类艺术中的秩序与崇高

古典主义并非仅指一个历史时期,而是一种恒久的艺术范式。无论是古希腊的悲剧精神、文艺复兴的理性之光,还是儒家“中庸之道”与佛教“心性秩序”,古典主义的核心始终在于——为人类存在建立精神秩序与形式的均衡。

在西方,古典主义的精神根源于希腊的“节制”(sophrosyne)与“秩序”(kosmos)。荷马史诗中,英雄的命运虽悲剧却不混乱;索福克勒斯的《安提戈涅》呈现出个体意志与宇宙法则的冲突之美。到了文艺复兴与启蒙时代,古典主义演化为“理性与形式的崇拜”,其美学范式强调比例、和谐、克制与崇高。

在东方,古典精神同样深植于文化土壤之中。《尚书》讲“修身、齐家、治国、平天下”的次第秩序,《庄子》以“逍遥游”探问人心与自然之契合,《诗经》以节制之美书写情感的温度。古典精神因此并非文化的遗产,而是人类文明的普遍向度。

当我们将这一视野投向雪漠文学,便能发现他所追求的并非一时的形式革新,而是在人类精神史的大坐标中,以当代的语言重申古典的永恒问题——人类如何在混乱中重建灵魂的秩序。

三、史诗性与灵魂的原型秩序——雪漠叙事的古典构架

雪漠作品的显著特征是史诗性。他写“大漠”,写“原野”,写“西夏”,表面上是地域文学,实则是人类灵魂的原型空间。

《大漠祭》中的大漠并非地理实体,而是人类存在的原始场域;在那无边的沙尘中,人面对天、地、神、人诸界的关系——这正是古典史诗所关切的宇宙秩序。

如同荷马史诗中人神共舞的场景,雪漠的叙事中也充满“天地共在”的神性结构。《娑萨朗》中,灵与肉的交织象征着存在的两极;《猎原》中,猎人面对兽与自然的关系,既是生态隐喻,也是灵魂的试炼。

雪漠式叙事以“循环时间”构筑命运观——过去、现在与未来并非线性,而是“轮回”。这种时间观与佛教、古希腊悲剧及《易经》的循环哲学相通,形成一种古典的命运意识:人无法逃脱宇宙秩序,但可在承受中觉悟。

因此,雪漠文学的史诗性不仅仅是篇幅的宏大,而是精神结构的宏大。它以“人类灵魂的原型秩序”支撑叙事逻辑,在混乱与毁灭中追求永恒的和谐。这正是古典主义艺术的精神旨归。

四、悲剧精神与宗教性:古典主义的灵魂高度

古典主义从未排斥悲剧,恰恰相反,它在悲剧中完成了崇高的显现。

雪漠作品的灵魂维度,正是通过悲剧性呈现出来的。《西夏咒》《西夏的苍狼》《无死的金刚心》无不在讲述“灵魂的坠落与再生”。

悲剧的根源在于人类对“命运不可逆”的觉知。安提戈涅之死、普罗米修斯之罚、李尔王之疯,皆指向人类自我意识的极限。雪漠的悲剧人物同样如此:他们在欲望、信仰与宿命的冲突中崩溃,却在崩溃中获得精神的启悟。

这种“破而后立”的悲剧结构,与古典悲剧精神不谋而合。

而不同于纯粹的西方悲剧,雪漠的悲剧带有东方宗教性的光辉。他以佛教“无常”“空”“觉悟”为精神支点,使悲剧不止于毁灭,而转向超越。

在《无死的金刚心》中,人物的痛苦被升华为“明心见性”的契机;在《西夏咒》中,死亡与救赎合一,个体在苦难中抵达心灵的极点。这种宗教性悲剧,正是古典主义精神在东方语境中的再生:

悲剧之所以伟大,不在毁灭,而在揭示人类灵魂的崇高。

五、伦理理想与人性光辉——古典主义的道德维度

古典主义文学不仅追求美的形式,也追求道德的均衡。古希腊的“卡塔西斯”(catharsis)即指通过悲剧净化心灵。雪漠文学同样具有这种净化力量。

在《白虎关》《野狐岭》《爱不落下》中,人物面对残酷现实,仍保持善与爱的信仰。那不是浪漫的理想,而是一种古典的道德自觉——在命运的暴力面前,仍不放弃灵魂的尊严。

古典主义的“崇高”在此显现:它拒绝媚俗,拒绝感伤,以庄重的情感承载人类的良知。

雪漠文学的伦理核心是“悲悯”。他笔下的善恶并非二元对立,而是一种宇宙循环中的必然。他的道德观近似陀思妥耶夫斯基:人在罪与罚中觉醒,在苦与爱中升华。

这种伦理维度使雪漠文学超越地方性现实主义,进入了人类学的道德视野——在普遍的痛苦中寻找普遍的光。

六、形式与风格的古典精神——叙事的秩序与语言的庄严

古典主义的形式意识在雪漠文学中表现得尤为鲜明。他的作品篇幅宏大,但结构严谨;叙事节奏缓慢,却充满仪式感。

《大漠祭》的叙事如同乐章,缓缓铺陈;《娑萨朗》的时间与空间层次交错,形成一种“象征性秩序”。

古典主义认为“形式即命运”。雪漠显然深谙此理。他的语言具有“节制之美”——沉静、含蓄、具韵律感,带有史诗诗性的质地。许多篇章读来如同古诗或经文,既具叙事,又似祈祷。

这种语言的庄严性,正是古典精神的形式化体现:语言不是表达情绪的工具,而是承载宇宙秩序的器皿。

意象系统方面,雪漠作品中反复出现的“大漠”“娑萨朗”“金刚心”等,构成了一个具有原型意义的象征网络。它们既是自然意象,也是精神象征:

大漠象征无垠与空寂,是灵魂的试炼场;

金刚心象征觉悟与坚不可摧的精神;

娑萨朗象征本自具足的纯净世界。

这种象征体系与古典艺术中“神话原型”的传统相通。雪漠通过象征而非直陈,重建了文学的神圣性。正如歌德所言:“形式是精神的显影。” 雪漠的形式即他的信仰。

七、古典精神的当代意义——雪漠文学的人类学价值

在当代文学语境中,雪漠的古典主义特质具有鲜明的逆向意义。现代社会以技术、速度与碎片化为标志,文学多趋于感官化、私语化。而雪漠以庄严、秩序与超越对抗这种精神崩解。

他的文学不是逃离现实,而是以“古典方式”重新解释现代:在信仰失落的时代重建灵魂的法则。

从人类文学史的高度看,雪漠文学的意义在于:它让古典精神在东方大地上获得新的生命。正如托尔斯泰、歌德、但丁曾为欧洲重建人文信仰,雪漠亦在为现代中国、乃至人类的精神困境提供一种形而上的坐标。

他所呼唤的“无死的金刚心”,正是一种跨越时代的古典理想——理性之光、道德之焰、悲悯之魂的统一体。

因此,雪漠文学不仅属于中国文学,更属于人类文学的连续体。它继承了古典主义的“人性庄严”,也以东方的精神哲学为其注入新的血液。

在全球文学的语境中,它构成一种独特的“东方古典人文主义”的现代形态:以灵魂之秩序对抗精神荒原,以悲悯之崇高唤醒世界的温度。

八、结语:古典精神的现代再生

雪漠文学的古典主义特质,不是形式的模仿,而是精神的延续。他在现代语境中重建了人类灵魂的史诗叙事——以悲悯为根,以秩序为骨,以觉悟为魂。

从人类艺术史的长河来看,古典主义是文明自我反省的镜子:当人类迷失于感官与技术之中,总有艺术家回到本源,召唤灵魂的庄严与理性的光。雪漠正是这一传统的继承者。他的文学像一面古老的镜子,映照出现代人的空虚与渴望,也照亮了人类重新成为“整体之人”的可能。

因此,雪漠文学不只是一个作家的创作现象,而是一种精神现象——

它让古典主义在当代重新拥有了生命。