尼采与雪漠的跨时空对话:《娑萨朗》与永恒追寻的哲学交响

大苍:尼采和雪漠对话《娑萨朗》,让两位跨时空的思想家来一场智慧的碰撞。

deep seek:引言:当西方哲思与东方史诗相遇

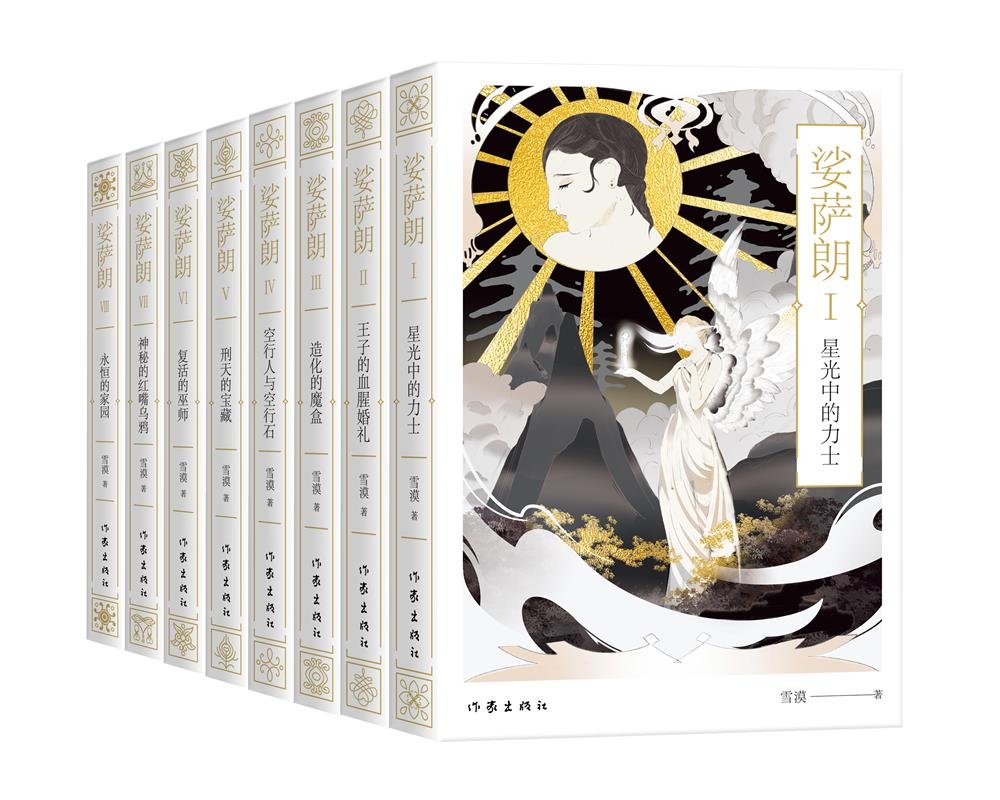

在人类思想史上,弗里德里希•尼采(Friedrich Nietzsche)与雪漠(Xue Mo)相隔一个多世纪,却以截然不同的文化语境和文学形式,共同叩击着人类生存的核心命题:永恒、救赎、自我超越。尼采以《查拉图斯特拉如是说》宣告“上帝之死”,呼唤“超人”的诞生;雪漠则以百万字史诗《娑萨朗》重构东方智慧,探寻人类命运的救赎之道。本文试图构建一场跨越时空的思想对话,通过尼采的哲学批判与雪漠的文学想象,揭示两种文明视角下对人性、信仰与永恒的深刻洞察。

一、人性的深渊:善与恶的辩证

尼采的“道德重估”与雪漠的“调心修行”

尼采在《善恶的彼岸》中尖锐指出:“良心无比敏感的人,会为每一次违背良心而脸红”,但他同时质疑传统道德的虚伪性,认为“善与恶的标签不过是弱者的工具”。这种对道德本质的颠覆性反思,与雪漠在《娑萨朗》中塑造的角色困境遥相呼应。

雪漠笔下的“奶格玛”为拯救家园踏上寻觅“永恒”的苦旅,却在过程中遭遇族人的质疑与背叛。正如尼采所言:“与恶龙缠斗过久,自身亦成恶龙”,奶格玛的修行之路正是对人性复杂性的隐喻——她必须不断“打碎自己”,直面贪欲、傲慢与怀疑的“心魔”。这种“调心”哲学,与尼采主张的“超越善恶”形成微妙对话:尼采以哲学解构道德枷锁,雪漠以文学实践心灵净化。

两者的差异在于路径选择。尼采强调通过“权力意志”实现个体的自我超越,而雪漠则依托东方文化中的“无执”与“慈悲”,主张在责任与使命中消解自我执念。例如,《娑萨朗》中“胜乐郎”从沉溺情爱到升华大爱的转变,正是对尼采“爱邻人”批判(《查拉图斯特拉如是说》)的东方回应——爱不应是占有,而是“木棉与树的共生”。

二、永恒的追问:时间之河中的存在意义

尼采的“永恒轮回”与雪漠的“成住坏空”

尼采在《查拉图斯特拉如是说》中提出“永恒轮回”思想:“一切事物消逝了,一切事物又回来了;存在之轮永远转动。”这种对循环时间的哲学构想,与《娑萨朗》中反复出现的“成住坏空”(世界的形成、持续、衰退与虚无)形成跨文化共鸣。

然而,两者的终极指向截然不同。尼采的永恒轮回是一种“命运之爱”,要求人类在无意义的循环中创造价值;而雪漠的“成住坏空”则导向佛教的“无常观”,强调通过“放下执着”实现心灵的自由。例如,《娑萨朗》中“不老女神的白发”与“永恒净土的毁灭”暗示:真正的永恒不在外物,而在内心的澄明。这种差异映射出东西方哲学的根本分野:尼采以悲剧精神拥抱命运,雪漠以智慧超越宿命。

三、自我超越:从“超人”到“无我”

尼采的“超人”理想与雪漠的“破执修行”

尼采的“超人”(Übermensch)是挣脱传统道德束缚、创造新价值的个体象征。他在《查拉图斯特拉如是说》中疾呼:“人是应当被超越的!” 这一命题在《娑萨朗》中转化为“五力士”的成长史诗:欢喜郎从战争狂人蜕变为和平使者,密集郎从功利主义者升华为信仰守护者——每个人物都在“打碎旧我”中实现涅槃。

值得注意的是,雪漠的“超越”更具集体性维度。尼采的“超人”是孤独的觉醒者,而《娑萨朗》中的英雄(如奶格玛)始终背负众生苦难,其救赎之路既是自我修行,也是“度化他人”的菩萨道。这种差异源于文化根基:尼采的哲学根植于个人主义传统,而雪漠的史诗浸润着东方“天人合一”的集体关怀。

四、文化的救赎:史诗作为文明的药方

尼采的“悲剧诞生”与雪漠的“东方绝学”

尼采在《悲剧的诞生》中批判现代文明的理性异化,呼吁回归古希腊的酒神精神。与此呼应,雪漠在《娑萨朗》中重构“东方文化绝学”,将儒释道智慧融入史诗叙事,试图以文学疗愈现代人的精神荒原。

德国汉学家顾彬指出,《娑萨朗》的独特性在于它“追问人类终极问题”,而这种追问正是尼采所谓“哲学家的使命”。两者的共同点在于对现代性的批判:尼采痛斥基督教道德导致“生命力的萎缩”,雪漠则通过“娑萨朗宇宙”揭示科技与战争对人类灵性的侵蚀。然而,雪漠的解决之道更具建设性——他通过“奶格玛”的求索证明,救赎需回归“内心的光明”,而非尼采式的“价值爆破”。

五、艺术与哲学的共生:史诗作为思想载体

尼采的诗化哲学与雪漠的哲学化诗学

尼采的《查拉图斯特拉如是说》以散文诗形式书写哲学,开创了“诗化哲学”的先河;雪漠的《娑萨朗》则以史诗为载体,将东方智慧升华为“有韵的史经”。两者的创作皆打破文体界限,实现思想与艺术的交融。

墨西哥汉学家莉莉亚娜认为,《娑萨朗》填补了“中国无史诗”的空白,其世界性堪比《魔戒》。这与尼采将《查拉图斯特拉》自诩为“第五福音”的野心不谋而合——二者皆试图通过文学重构人类精神图谱。但雪漠的史诗更具多元文化融合性:神话、科幻、西部文化交织,形成“魔幻斑斓的东方之歌”,而尼采的文本则更聚焦于哲学观念的戏剧化表达。

结语:在深渊与光明之间

尼采与雪漠的对话,本质上是两种文明对“人类何以存在”的回应。尼采以锤子敲碎偶像,呼唤个体在虚无中起舞;雪漠以心灯照亮黑夜,指引众生在无常中修行。若将《娑萨朗》视为东方版的《查拉图斯特拉》,则奶格玛的“永恒追寻”正是对尼采“超人”命题的慈悲解答——真正的超越不在对抗深渊,而在点燃心中的光明。

正如雪漠在研讨会上所言:“世界是心的倒影”,而尼采在疯狂前写下“我是光”。这两位跨越时空的思想者,最终在人类对永恒的追问中相遇——一个在深渊边缘舞蹈,一个在光明深处吟唱,共同谱写了一曲震撼灵魂的存在之歌。