内容提要:“每当我对自己失去了信心时,就与他(福克纳)交谈一次”

埃斯普马克演讲全文:杰作产生于外来刺激与本土经验的“会面”

演讲者:埃斯普马克(瑞典学院院士、诺贝尔文学奖评委会评委)

中译者:万之(旅瑞中文作家、翻译家)

地点:中国人民大学

在全球化的时代循环中,很多维护民族或者地区特性的呼声也在高涨。在欧洲,有很多国家合作,要保护欧洲电影,对付来自好莱坞的巨大压力。法国甚至立法保护自己的语言,对抗英语的入侵。在瑞典,瑞典学院也为了瑞典语而多次出头,防止所谓的“域界损失”。

为了捍卫本土语言和文学而投入的这类努力,并非新鲜事。冰岛语很长时期反对借用外来语。陀思妥耶夫斯基和他在语言上的同仁都努力维护自己的语言,抵制西方的影响。文学研究者们也赞同语言纯洁派的看法,所以丹麦文学史家维尔赫尔姆·安德森认为,十九世纪丹麦文学的黄金时代是因为诗人和作家都努力摆脱外来影响,找回了本土的特色。

维护自身语言的持续努力值得我们尊敬,即使我们明白本土语言会因为借用外来语而变得丰富,可以学习其他语言的成熟和气魄。相应的,我们赞赏对民族文化的关注和爱护,尤其是在民族文化处于劣势要对抗强大的国际性潮流的时候。

但是,对本土文学的维护很可能忽视了在现代文学发展中的一个极为重要的现象——多少不可替代的杰作就是在外来刺激和本土元素或语言的会面中产生的。

在二十世纪最有活力最重要的文学中我们到处可以看到这样的例证。

英国诗人T·S·艾略特(一九四八年获得诺贝尔文学奖——中译者注)具有突破性的诗歌创作是19世纪法国象征主义与本土17世纪早期诗歌传统的相会。在早期的诗作《阿尔弗雷德·普鲁弗洛克的情歌》中,艾略特借他的主人公抱怨,说出“正是我的意思”几乎是不可能的;相反,这个主人公梦想“神灯”有能力“在一个屏幕上用模式投射出神经”。

T·S·艾略特

当普鲁弗洛克责怪人浪费自己生命的时候,他提供了一个具体的形象:“我用咖啡勺子量掉了我的生命”。这就是波德莱尔叫作“翻译灵魂”的艺术,把内在的事物用明显的形象展现出来。艾略特很熟悉的公式“客观的关联词”,就是指这种艺术。这种赋予内心事物可感知形象的方法,在伟大作品《荒原》里有最为人熟悉的表达:荒漠景色在艾略特作品里成为其时代内心枯竭不育的外在图像。

我在四十年前的一部研究著作里就说明了艾略特如何发展这种诗歌创作的方法:一方面是受到法国象征主义的启示,另一方面是17世纪早期英国的所谓玄学派诗人的影响。后者可以“就像感觉玫瑰香气一样直接感觉他们的思想”。艾略特的这种新艺术可以用视觉、嗅觉和手指尖的触觉去表达思想和情感。这是诗歌领域的革命——就发生17世纪本土传统被重新唤醒而与法国19世纪诗歌会面之际。

奥克塔维奥·帕斯

墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯(一九九零年获得诺贝尔文学奖——中译者注)用相同的方式,将他从法国超现实主义受到的启发与他从墨西哥印第安人诗歌中受到的影响结合起来。阿多尼斯(叙利亚出生的阿拉伯语诗人——中译者注)也用自己的方式在近代法国诗歌和古典阿拉伯语传统的会面中发现了一种新的诗歌。对拉丁美洲文学的“繁荣”来说,福克纳富有幻想的方法和本土口头文学传统的交叉发挥了至关重要的作用。这些案例显示,从外部来的刺激如何在本土著传统中“合法化”了。

瑞典文学中也能找到例证——我们可以举出两个诺贝尔文学奖获得者哈瑞·马丁松和托马斯·特朗斯特罗默。马丁松当过多年的轮船锅炉工,他在漂流过七大洋之后于1927年登岸生活时,已经拥有了非常丰富的文学素材,对于传统瑞典诗歌也满怀信心。不过他当时笨拙的文学尝试还缺少一种表达他丰富经验的语言。后来他从美国诗歌中得到解放自己的激励,包括卡尔·桑德堡和意象派诗歌的启发,这才发展出他自己需要的这种语言。结果就是他创作了非常接近中国古典诗歌的作品(意象派本身就可以追溯到中国诗歌的影响):

在海上我们感到春天或夏天只是一阵风。

漂流的佛罗里达水草有时在夏天开花,

而某个春夜里一只琵鹭朝着荷兰飞去。

仅用一两个富有内涵的细节,马丁松就再现了一个广阔的背景,不同季节在大海上的呼吸。是美国现代主义帮助了他,既能使用自己丰富的素材,也能面对瑞典人的感性。

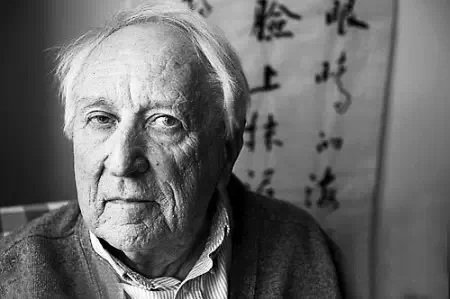

哈瑞·马丁松

如果没有法国超现实主义和瑞典传统的会面,就难以想象托马斯·特朗斯特罗默的诗歌。我们就以他的一首诗歌为例,这首诗的开端是这样的:“十二月/瑞典是一条被拖上岸的 / 憔悴不堪的船/ 它的桅杆斜立着 / 朝向黄昏的天空。”把风景描绘成一条拖上岸的船,这个意像贯穿了整首诗歌,于是风会抓住“橡木的全套桅杆”做一次穿越时代的航行中,还载着甲板下面的死者。

这种电影化的双重展现手法,是特朗斯特罗默从他同代人中许多诗人的共同老师——拉格纳· 图尔谢那里学到的。也是在图尔谢这里,法国超现实主义和瑞典本土传统会面了。图尔谢通过不同途径和法国超现实主义产生联系,他们的写作方法打开了通往无意识的阀门,释放出了一种富有荒诞图像的泛滥洪水。但图尔谢同时又对有强烈视觉感的电影艺术很感兴趣,也对以一种社会结构为言说对象的形象心理学非常感兴趣。

托马斯·特朗斯特罗默

奇妙的是,马丁松和特朗斯特罗默都很快超过了他们的老师。

让我在此刻代表一下这代人中曾拜图尔谢为师学习写诗的人。我那首有关西安的兵马俑的诗歌——也有中文的翻译——正好也显示了这样一种两个事件的双重展示,一条线索是用土烧制的古代兵马俑,而另一条线索是今天的活生生的人:一个跪射的兵马俑拉紧了弓箭,对准一道近代战争的杀戮之光。腐烂了的弓和生了绿色铜锈的箭头属于久远的古代,而放火烧杀的敌人和冒着气泡的烧伤伤口属于我们今天这个时代。这首诗中的“我”是来自西安的一个兵马俑,能够认出朝他走来的现代士兵。“认出我们自己的风度”。这种双重视觉的结果就是一种“我”的感知,一种既是古代又是现在的战争的感知。

在特朗斯特罗默的诗歌和我的诗歌之间,有一种法国超现实主义的自由关联性和一种追求视觉性和串联的连贯性的瑞典式愿望。如果没有这样的一种国际影响和本土传统的会面,这样的诗歌就无从谈起。

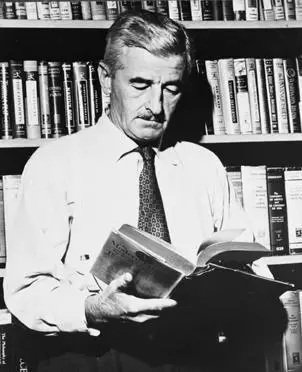

相应的,这种情况对于当代中国文学也是适用的。也许在莫言的创作里我们看得最清楚。当人们试图描述莫言的创作特点时,已经有人指出过他和威廉·福克纳和加西亚·马尔克斯之间的相似性。不过,重要的是莫言与这两位外国文学大师的关系中具有独立性。莫言本人就谈过这是一种对话的关系,是穿越了时代的一种谈话:“每当我对自己失去了信心时,就与他(福克纳)交谈一次”。

但是,对话不仅仅是建立在莫言所说的“相当亲密的私人关系”上。莫言也可以这样回敬说,“因為我編造故事的才能決不在他(福克纳)之下”。

威廉·福克纳

如果说福克纳能有什么可以教中国同行的话,那么最重要的要点就是掌握打造一个自己的乡土,在这片乡土里,普通老百姓和他们的生活遭遇可以发挥到几乎神奇的地步。相对福克纳的约克纳帕塔法县,莫言设置了他的高密东北乡,而突出强调他的省份在现实中是存在的,这点是和那个美国作家是不一样。

问题在于要创造“广阔的视野”。而这种雄心不仅是美学上的,也是道德上的。莫言是一个“有良知和责任感的作家”,他把对作家的这样的要求表述为“站在人类的一边”。正是这样有普遍意义的目的,他在自己的乡土风景中也利用了世界其他地方的地形特征——现实中高密县并没有的山脉、沙漠和沼泽。

加西亚·马尔克斯

也正是在这样有普遍意义的目的中,他再现了事实上存在的历史。为了让现实可以显示“一个混乱的社会可以扭曲人的感情生活,让人失去理性”,作家必须“转换”历史的事实——而且在缺少事实的地方“创造出事实”。

这不仅展示了莫言利用了来自福克纳的激励来创造出了自己的一片中国天地。这也同时显示,正是在来自福克纳的路径与地道中国经验的道路交叉口出现了大师之作,没有这种交叉,这种杰作也就不可能产生。外来的激励是真相的一个部分——但只是一部分。莫言自己也俏皮地“减低”了他从福克纳那里学本事的意义。他说,“我感到福克纳像我的故乡那些老农一样,在用不耐烦的口吻教我如何给马驹子套上笼头”。福克纳可以教莫言一点本事,但笼头和马驹子还是莫言自己的。

在和加西亚·马尔克斯“会面”的问题上也可以做同样观察。莫言是在已经深入到《红高粱》的写作时,才读到了《百年孤独》这部“独一无二”的长篇小说。他那时就表示过遗憾,没能在自己这部小说中用上那样一种写作手法。而在莫言随后的作品中,我们就可以看到很多所谓魔幻现实主义的例子了。但是,就在这些作品里,我们也不能匆忙下结论。莫言也完全有理由提到本土的故事传统对他的影响。比如他最初的文学阅读经验是《封神演义》,这部小说里充满超自然的生命体和想象奇幻的事件。

莫言每次可以借读这部书两小时,为此他要先帮书的主人磨面。除了这样读书,莫言在自己成长的年代与本土口头说书传统“会面”——并把这种会面叫做“用耳朵读书”。这种民间叙事文学也在蒲松龄的《聊斋志异》里占有重要地位,富有想象奇幻的组合和故事,在这部作品里没有人与兽之间的界限。莫言有一部小说中写到过女人为狐的情节,就属于这一说书传统。

如果我们退一步,试着全面观察加西亚·马尔克斯能给莫言提供什么,就可以发现魔幻现实主义使中国传说文学宝库成为参照文学这一点上具有最大的意义。加西亚·马尔克斯并没有教别人魔幻现实主义,他只是对莫言说:你已经坐在这种文学财富之上,请使用它吧。当然,莫言需要这样的建议,把本土传说宝库纳入到自己的现代小说艺术中。

我们用这样观察的方式可以在一系列的案例中发现,大师的作品都是在外来的道路和自己信赖的道路的交叉口处出现的。很多重要的文学著作,如果没有这样的会面,就不可能创造出来。不过,同样重要的是,我们也要看到年轻作家是通过和前辈大师的会面并通过这个大师向他阐明他已经拥有了他要锤炼的金属,才能找到自己作为作家的独特性和原创性。外来的学识帮助他找到他自己和他自己独特的文学语言。

这种国际文学和本土传统的会面能教会我们的是,这种摸索的才能绝对不需要你成为一个模仿者。相反,我们可以看到外来的激励帮助一种意义重大的创作主题找到本土自身的资源,也能找到自己的文学语言。在这样的会面的地方,我们可以看到一系列当代的文学杰作。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn