内容提要:11月3日晚,雪漠做客杭州滨江区钟书阁与翟业军先生、郑绩女士一道围绕着《大漠祭》对谈。

再回首,《大漠祭》的力量今何在?

——雪漠做客杭州钟书阁对话翟业军、郑绩

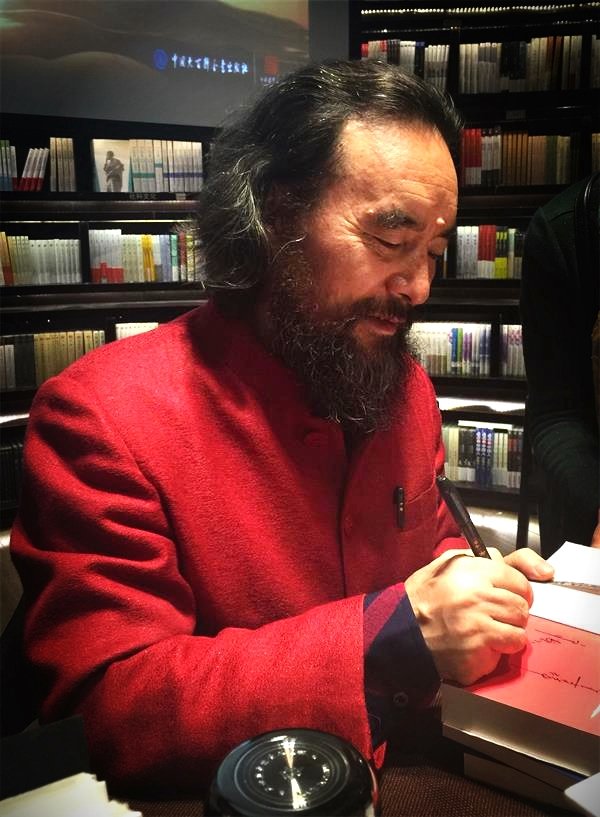

2017年11月3日晚7:00,作家雪漠携第五版《大漠祭》与新作《雪漠小说精选》做客杭州滨江区钟书阁,与浙江大学文学院教授、青年评论家翟业军先生及浙江省社科院文化研究所研究员、中国现代文学史料学博士郑绩女士一道围绕着《大漠祭》对谈了西部、西部文化、西部精神、传统文化、人生命运等话题。此次对谈由中国大百科全书出版社编辑李默耘女士主持。

前段时间,美国最大的杂志《出版人周刊》(Publishers Weekly)推荐了六部中国近期出版的新书,其中,由中国大百科全书出版社出版的第五版《大漠祭》与《雪漠小说精选》就占了两部。目前,《大漠祭》英文版已由诺贝尔文学奖获得者莫言作品的翻译者葛浩文先生翻译完成。

《大漠祭》是雪漠老师的成名作,自2000年出版以来,已是第五版。它已换了四次“婆家”,重印几十次。尽管除了《大漠祭》之后,雪漠老师这十多年间,出版了三十多部书,包括小说类、文化类,包括诗歌、散文、杂文等等,但在国内外评论界、学术界中,当人提到雪漠的时候,首先想到的还是《大漠祭》,仿佛雪漠永远没有走出大漠一样。其实不然,雪漠老师在2008年完成《白虎关》之后,“大漠三部曲”全部收官之后,他已经走出了大漠,走出了西部,走向了更为广阔的天地。《大漠祭》仅是雪漠老师的起步之作,而非巅峰之作,他的巅峰之作,永远是下一部,永远在路上。

“什么时候大家能到西部的戈壁沙漠走一圈的时候,你会发现,人是非常渺小的。在那里,大自然以它巨大的、静默的声音可以淹没你所有的讯息。大自然会把城市带给你的很多东西冲掉,让你直接面对生命本身。中国文学、文化最早的原点就是针对生命本身。对生命的解释、诠释可能是文化;对生命的诗意的展示,对生命的创造力的描绘,甚至对想象力的飞翔,可能就是文学。所以,西部的那块土地最接近文学和文化本身。”雪漠老师在解释西部大地的精神时说:“最近文学热起来,是因为我们的心灵出现了问题,因为自救而走向传统文化。生命本身出了问题而寻求一种药方。我的系列文化作品,最早就是面对生命本身,它直接作用于生命本身。让其慢慢变成你的生命程序。”

对谈中,翟业军先生从英国詹姆斯•希尔顿(James Hilton)的《消失的地平线》谈起,站在学术的角度对“西部”这一概念进行了梳理。他认为,《大漠祭》的出现改变了东西方人对西部的认识。他说:“《大漠祭》中所写到的小事、琐事正好构成了真实的西部。西部是沉甸甸的,是压在我们心头的西部。这样的西部不是消费品,而是值得我们瞩目的、尊重的、思索的、体会的一个沉甸甸的生命世界。”

正如雪漠老师在第五版《大漠祭》序中所言:“在我的创作生涯中,《大漠祭》如同一粒种子,深深扎根在西部土地上,是西部文化原生态的展现。这里没有雕琢,没有修饰,没有技法,没有渲染,只有对西部农民琐碎生活的记录。就是从这些日常的记录中,让我们看到了个体命运的一种走向。”在翟业军看来,《大漠祭》给我们呈现出来的不是一个故事的世界,不是一个服从于宏大主题的世界。它本身就是一个世界,这在中国文学里是少见的。

在《大漠祭》的结尾中雪漠以大量的笔墨写了憨头的死,这给了翟业军很大的震撼和思索,以至于梦中都梦见了死亡。如果是一般批评家,他会问,花这么多笔墨写一个人的死,有意义吗?但在翟业军看来,这个问题本身就有问题,他说:“死亡那种痛苦的过程,那种坚硬的存在,如憨头腹部那个非常坚硬的肿块一样,它就存在于那个地方,它难道不重要吗?《大漠祭》里有诸多类似的描写方式,它已进入到我的骨髓里了。而进入骨髓的不是某个字、某个关键词所能概括的,而是非常破烦的琐事本身,是重的。有时候是冰冻的,有时候是温暖的,不管怎样,它是有力量的。”

《大漠祭》刚出版的时候,曾有媒体发出这样的声音:《〈大漠祭〉为谁而“祭”?》有人说,是祭奠即将消逝的农耕文明;也有人说,是定格一代人如何活着;更有人说,是与历史文化的阴影所告别。那么,十多年过去了,到了今天,时代发生了匪夷所思的变化,那我们又该如何理解这个“祭”呢?除了祭奠,除了定格,我们应该还有下文,还应该赋予它崭新的含义。毕竟,时代变了,一切都变了,西部也应该变变了。那么,当主持人默耘问及西部的变与不变时,雪漠老师回答说:“不变的是沉重,变的是人心。”

在《大漠祭》序言中,雪漠曾写到:“《大漠祭》中没有中心事件,没有重大题材,没有伟大人物,没有祟高思想,只有一群艰辛生活着的农民。他们老实,愚蠢,狡猾,憨实,可爱又可怜。我对他们有许多情绪,但唯独没有的就是‘恨’。对他们,我只‘哀其不幸’,而从不‘怒其不争’。”

在翟业军看来,雪漠的“低”最令他敬佩,他说:“他敢于在这本书的序里,明确地说:我对我家乡的人有哀其不幸,但是坚决没有怒其不争。而我们知道,在知识分子话语体系里,没有怒其不争的哀其不幸那是毫无原则的同情。而雪漠最大的贡献在于,把自己放得很低。或者说把自己放的和他的那些父老乡亲,和老顺、和憨头他们是一起的。我是其中的一个人,我不是高高在上的,并不因我走出来了,我就高高在上地看他们的一种状态。”他又说:“我想这种写作本身其实蛮动人的,这种写作其实蛮艰难的。因为我刚说了,哀其不幸怒其不正是我们新闻学的最大的一个传统。他在一定程度上敢和这样的传统做这样大的切割,这其实是需要勇气的。”

相对于其他西部作家来说,在郑绩女士看来,雪漠非常具有独特性,她说:“我觉得雪漠先生比较好的一点就是,他的整个作品里面,就像他说的一样,他写之前,他心里有一个人物,他写出来就是这个人物,除了生活化之外,它里面有更为平淡的哲学在里面。这样看的人会觉得很舒服。因为看的人,往往带入的是人物,带入作家的情况是比较少的,那你的心灵压迫感就会少很多。”

那么,今天,我们再来讨论《大漠祭》的时候,它的力量何在?中国文学的力量何在?正如雪漠老师在“大漠三部曲”的总序中所说:“爱是一种光。我总想分享那光,照亮有缘者。光小时,我就当萤火虫,光大时,我就当火把。只要有光,就有希望。等我成火把时,就会点燃另一个火把,或点燃一堆篝火,那便是我的一本本书,或是一个个跟我做事的朋友。我们的人生,都是在茫茫长夜里漫游,都不知生从何来,死往何去,但只要看到火光,就能感到温馨和希望。‘大漠三部曲’,便是我的一种光。”(古之草)

【回放】雪漠做客杭州钟书阁对话翟业军、郑绩掌门直播