内容提要:4月23日下午,“雪漠‘故乡三部曲’与西部写作”研讨会在北京大学诗歌研究院举办。

《中国艺术报》:“一带一路”背景下重新审视“西部文学”

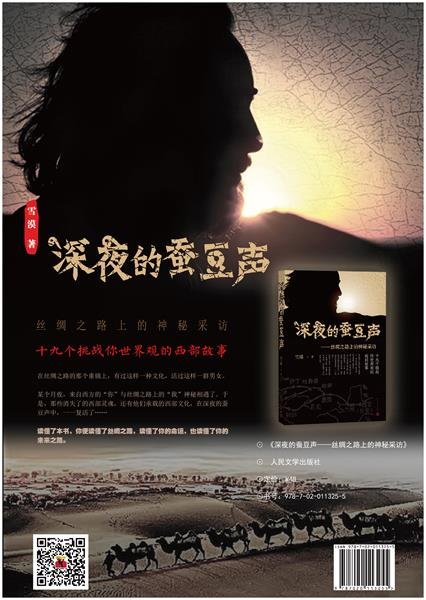

——从雪漠新作《深夜的蚕豆声》说起

蒲 波

◎雪漠的创作在寻根谱系里将文化诉求向前又推进了一大步——他没有以启蒙者或者外来者的视角,对本土文化进行批判或反思,而是以内省的视角展示了中国西部文化乃至中国文化的一种自主性。

◎“一带一路”不单单是“带”,也不单单是“路”,它是一片土地。土地本身是有其主体性的,有自身的文化,那些世世代代在这片土地上生存的人,他们不是过客,更不是商旅。

“丝绸之路上的那个西部已经消失了,我记忆中的故乡也消失了。一切,正在成为一种绝响。念念不忘,必有回响。我在等待着一种回响。”雪漠在新作《深夜的蚕豆声——丝绸之路上的神秘采访》的自序中如此写道。4月23日下午,“雪漠‘故乡三部曲’与西部写作”研讨会在北京大学诗歌研究院举办。

当文学评论界谈到雪漠,很难绕开“西部作家”“西部文学”这样的字眼,但随着雪漠不断地在写作中创新,从《野狐岭》、“大漠三部曲”、“灵魂三部曲”到今天的《深夜的蚕豆声》,又让评论界不能不去重新思考“西部文学”定义的合理性,因为雪漠的写作很显然跨越了西部的“外壳”,触及更深刻更广泛的人性。“今天的文学与现实靠得太近了。”北京大学教授陈晓明认为,雪漠是今天中国少有的有精神追求、有精神高度、有精神信念的作家,“他的文字、他的生活状态、他的存在方式,就是一种精神的、文学的方式”。

如果把雪漠放在寻根文学谱系中去审视,可以发现他的写作的又一层积极意义。中国人民大学副教授杨庆祥认为20世纪80年代开始的寻根文化思潮,其使命和诉求远远没有完成,文学上如此,文化上更是如此。之所以没有完成,是因为文化寻根最后又回到五四国民批判的路子上,没有在对文化的追求中发现本土文化的自主性。“寻根如果再走下去,应该还有再寻根,韩少功的《山南水北》就是再寻根的一个确认。”而雪漠的创作在寻根谱系里将文化诉求向前又推进了一大步——他没有以启蒙者或者外来者的视角,对本土文化进行批判或反思,而是以内省的视角展示了中国西部文化乃至中国文化的一种自主性。他的写作实践,对于今天讨论文化创新具有重要的启示意义。“西部对于雪漠来说,或者对于雪漠这样类型的作家来说,所谓的西部,甚至文学本身,可能只是一个形式,是佛教里讲的‘外在的相’,最终目的是要破这个相,然后获得另外一个所诉求的东西。”

但今天,文学评论的主流所关心的恐怕已经不是寻根问题,而是全球化时代中国文化的主体性的问题。北京大学教授贺桂梅体会最深的是雪漠所写的“中国故事”。她认为,“西部”这个概念是上世纪90年代才提出来的,本来是一个国家战略层面的概念。但雪漠的写作关心的不是这一层面的意义,而是更加贴近地域历史和文化的独特性这一层面,这正是当下中国叙事一个很重要的面向。她认为,《深夜的蚕豆声》提出的问题是非常受关注的,即如何向世界讲中国的故事。“当下有传统文化热、古典文化热,让我震撼的是,雪漠对神秘文化的尊重和关注,这对于人文学者来说也是一个挑战。”

确实,与世界的对话,进入了雪漠的叙事。在《深夜的蚕豆声》中,有一位和雪漠对谈的汉学家。雪漠在该书的前言中这样谈到自己出书的初衷:“她说她一直想了解丝绸之路,不过,她想了解的,不是社会学家眼中的丝绸之路,而是作家眼中的丝绸之路。换句话说,她想了解那些生活在丝绸之路上的活生生的人。”雪漠本来向这位汉学家推荐了自己的长篇小说和散文,结果她因为忙碌望而却步了。雪漠想,那就做中短篇小说集给她看吧。有意思的是,当雪漠写前言时,“一带一路”还没有提出,到他写后记时,“一带一路”已经热火朝天了。

在国家“一带一路”战略的大背景下,“西部”“西部文学”“西部作家”再次成为聚焦点,这是很乐观的事情吗?中国社会科学院研究员陈福民却表达了自己的焦虑:“西部那些作家一个个陨落了,他们为什么没有坚持下来,而雪漠坚持下来了?这里面都有踪迹可寻的。”他认为,雪漠的写作很有底气,很及物,与20世纪90年代初那种过度务虚的灵魂奢谈很不一样,雪漠对西部的表达建立了灵魂与现实的微妙关联。

中央党校讲师丛治辰认为,雪漠的小说是对国家政策的一个补充,雪漠谈丝绸之路,实际上没有正面谈丝绸之路。“丝绸之路是一个连接、一个过渡性的存在。我们通过‘一带一路’这样古老的概念,来重新建构以中国为地域核心的对外关系网络。”雪漠在《深夜的蚕豆声》中提醒我们,“一带一路”不单单是“带”,也不单单是“路”,它是一片土地。土地本身是有其主体性的,有自身的文化,那些世世代代在这片土地上生存的人,他们不是过客,更不是商旅。与其说雪漠写的是西部,不如说是乡土。

尽管读解雪漠会联想到许多,但对于雪漠自己来说,他所有的写作只是在以自己的灵魂为参照系,审视周遭的一切。他关注当下的政治、外交、艺术、文学等诸多领域,努力去理解的不只是文化、文学,更重要的是世界、人生。他认为,人类在方方面面为自己设定游戏规则,目的是让人类更快乐。然而,在这种自娱自乐、自得其乐的游戏中,有些人因为执著或者贪欲变得焦虑痛苦。本来可能让人类活得更加美好的东西,却可能因为某种原因变成让人类痛苦的东西。其实,所谓的好文学、好文化,就是能为当下的人提供一种正面的、能明白的、快乐的、幸福的、和睦的、和平的东西。

——刊于《中国艺术报》2016年05月04日

转载《中国艺术报》:

http://www.cflac.org.cn/zgysb/dz/ysb/history/20160504/index.htm?page=/page_3/201605/t20160503_329089.htm&pagenum=3