内容提要:秩序和无秩序是不断威胁世界的两种危险。

荒诞不经和莫名其妙很可能是世界的本来面目

在罗伯-格里耶看来,世界有两种真实,一种是外在世界的真实,另一种是心灵世界的真实,艺术是在这两种真实的冲突中诞生的。

——陈力川《罗伯-格里耶的文学态度》,刊登于《今天》2013年第二期夏季号 总101期

▎罗伯-格里耶的文学态度

法国作家阿兰·罗伯-格里耶2008年去世的时候,我在电视新闻中看到这个消息,心想写一篇纪念他的文章,一晃五年过去了(编者按:本文撰于2013年)。有时一个微小的愿望也需要长时间的孕育才能实现,像一粒种子需要时间发芽。五年来我重读罗伯-格里耶的小说和文论,他已不再是1984年我在北大读研时见过的那个陌生作家,而是一个历尽沧桑故去的友人,他的故事要从放弃植物学研究而从事文学写作讲起。

“我开始写作,可能与大家一样,是出于政治和性的原因。自弗洛伊德以来,我们知道一切都与性有关,自马克思以来,我们知道一切都与政治有关。我大致是在二战结束后在对自己和世界的双重发现中开始写作的。政治发现是指我出身于一个右翼家庭,作为右翼家庭的子弟,我相信秩序。如同对所有的右翼家庭一样,与人民阵线①相比,国家社会主义代表了秩序。……后来与大多数法国人一样,我发现纳粹主义②是一个疯狂的、血腥的制度。然而,我曾在战时的德国看到笑容满面的金发儿童和帮助老太太过马路的士兵,我曾看到一切是那么井然有序。突然间,我看到了秩序的另一面,即隐蔽的混乱。……于是,我发现了纳粹主义隐藏的另一面是疯狂的罪行、恐怖和梦魇。种族灭绝的想法完全有悖理性,是疯子的想法。正是这一发现促使我写作,我写的就是秩序与无秩序的斗争。……此外,长久以来,我感到我不是一个‘正常人’,我发现施虐淫和受虐淫的画面对我的性器官的功能是必不可少的。我将这一发现写进了我的书。”③

“秩序和无秩序是不断威胁世界的两种危险。”

——保罗·瓦雷里

“我写的就是秩序与无秩序的斗争。”带著作者提供的这把钥匙,我重读罗伯-格里耶的《嫉妒》(1957)。在这部小说中,秩序与无秩序好似透过百叶窗照射在地上的光线明暗交织,人物的动作和故事的情节有规律地重复,像电影里从不同角度拍摄的同一场景在不同的时间反复出现。事件在同样的地点发生,但随故事的进展而变化,就像西班牙宗教仪式队伍一样,沿着不同的路线经过同样的地方。叙事者想方设法建立秩序,理顺思路,但是无秩序始终占上风,思路越理越乱,甚至搞不清楚什么是正在发生的事情,什么是已经发生的事情和将要发生的事情,叙述没有前后连贯的时序。小说的结尾,读者始终不知道在女主人公阿X 和她的邻居弗兰克之间究竟发生了什么事情,好像没有什么事,而一切又都是可能的。表面上看去,一切都是那么可疑,但是细想起来又觉得一切都合情合理,并没有什么出格的举动。叙述者思前想后,只有疑虑顽固地盘踞在心头,挥之不去:“最令人不解的是,类似的情况以前居然从来没有出现过。”④“以前即便有过类似的情况,却从来没有这样安排过。”⑤

▲罗伯-格里耶《嫉妒》

《嫉妒》的叙事陷入了一个现象和幻觉交叉的迷宫,阅读不能沿着一个方向进行,而是向许多不同的方向延伸。例如阿 X 与弗兰克进城的那一段,两人刚刚还在商量何时动身,何时赶到城里,话题一下子转到对一本小说的评论,紧接着又谈到他们从城里回来的路上,车抛锚了,马达不转了,天黑了,所有的修车行都关门了,不得不在一家蹩脚的旅馆里过夜……叙事者承认弗兰克的话“说得很得体,完全合乎逻辑。这种叙述的方式前后一致,很有分寸,越来越像法院上的那种证词或交代”⑥。只是与弗兰克有意不忽略每一个细节相比,叙事者的妻子阿 X 却好像对这件事讳莫如深。

《嫉妒》不仅是一部视觉小说,也是一部听觉小说。读者一边跟随叙述者的视角在看,一边借助他的耳朵在听。有时看到听不到,有时听到看不到。如果说《嫉妒》的叙述仿佛是一架摄影机,那它不仅在录像,同时也在录音,但与电影不同的是,观众看到和听到的并不一致,眼睛和耳朵构成了两个矛盾的叙事中心,将读者同时导向两个不同的方向。例如:

“在暮色苍茫中,那一带很快就什么也看不清了。她好像在侧耳倾听四面八方无数昆虫所发出的叫声。”⑦

“四只手平行地并排摆着,一动也不动。阿 X 的左手与弗兰克的右手之间,只有大约十公分的空间。从山谷深处说不清多远的地方传来一只夜行猛兽尖厉短促的叫声。”⑧

“但是,她离开车子时浑身上下并无任何变化,而那辆蓝色大轿车的马达却在继续运转,使院子里充满越来越大的轰响。”⑨

凡是读过凯特琳娜·罗伯-格里耶的日记《新娘,1957-1962》的人都知道她丈夫施虐淫兼受虐淫的性倾向,还有在想象中窥视他人隐私的毛病。罗伯-格里耶说他将这一发现写进了他的小说,《嫉妒》的叙事者的身上就有作者的影子。这个叙事者好像一个只窥视和倾听的旁观者,一个不露声色的隐身人。叙事角度是第一人称,但从不使用“我”字。他好像在场,又好像不在场。说他在场吧,他从不参与谈话,也不回答问题;说他不在场吧,露台上有给他摆好的第三把椅子,餐桌上有为他准备的第三套餐具,女主人每次斟酒或调配饮料,总有他的一份。仆人会对他说:“太太没回来。”他好像是一个无所事事的种植园主,整天窥视妻子和邻居的一举一动,猜测或假设其中的含义,又得不到确切的解释。第三者好像不是他的邻居弗兰克,而是他自己。他并不用语言和操作表达任何嫉妒的情感,但读者能感到他满腹狐疑。怀疑是最难打消的情绪,它不仅折磨自己,而且使被怀疑的人一下子失去了清白。其实清白只是一种不受怀疑的状态,一旦成为怀疑的对象,一切都变得暧昧起来:

她的“白色裙衫的上身齐腰消失了。头、胳膊,以及躯干的上部都塞到车窗里,同时也就使人无法看清车内发生的事情”。⑩

“到了汽车机器罩的前边,两个人又很快聚拢到一起。弗兰克的身影比较宽大,从一点上望去,他完全遮住了后边的阿 X。弗兰克的头朝前稍低着。”⑪

类似的暗示性语言好像在问读者:你说他们两人的关系是不是有点儿暧昧?你是否也有过相同的感受?你说我应该怎么办?《嫉妒》这个故事真正的主人公是一种类似嫉妒的情绪,情节是这种情绪从产生到蔓延的过程。罗伯-格里耶的这部小说没有落入写三角关系——丈夫、妻子和情人——的俗套。

“有创造的需要是因为我感知的多,理解的少。”

——斯宾诺莎

在罗伯-格里耶看来,世界有两种真实,一种是外在世界的真实,另一种是心灵世界的真实,艺术是在这两种真实的冲突中诞生的。如果一个艺术家完全认同外在世界的真实,那他就没有任何理由去创造什么。创造的冲动来自一种内在的矛盾:我们看到和感知的多,理解和明白的少。作家的工作是创造一个与外在世界既平行又交织的心灵世界,并将这个世界作为另一种真实呈现出来。换言之,促使小说家写作的有两种动力:一是小说家认为世界是可知的,他把他知道的解释给读者听,不仅讲述正在发生的事情,而且对正在发生的事情高谈阔论;二是小说家承认自己搞不懂这个世界,他叙述发生了什么事情,特别是对正在发生的事情的不解和困惑。新小说派作家的写作就是为了揭示世界的不可知性:世界并非渗透了意义,荒诞不经和莫名其妙很可能是世界的本来面目。

巴尔扎克是第一类小说家的代表,对于他们,世界没有什么秘密可言,一切都是不难理解的。世界的可知性加小说家的表达力等于真理的言说:叙事者对他的人物从头到尾、从里到外无所不知:“路易·朗贝尔于一七九七年出生在旺多姆的一个小城蒙特瓦尔,他的父亲在那里经营着一家不起眼的制革厂,并打算让他做自己的继承人,然而他很早在学习上表现出来的天赋改变了父亲的主意。”⑫读者可以为巴尔扎克笔下的人物写出一份清楚的履历。

罗伯-格里耶将18世纪的英国作家斯特恩(Laurence Sterne)和法国作家狄德罗视为第二类小说家的先驱,因为他们颠覆了叙述者、人物和读者的关系,就像狄德罗在《定命论者雅克和他的主人》中人物出场时说的那样:“他们是怎么碰见的?萍水相逢,和大家一样。他们叫什么名字?这关您什么事?他们是从哪来的?从最近的地方。他们到哪儿去?难道我们都知道我们去哪儿吗?”叙述者好像一个旁观者,与读者一样对他的人物一无所知,人物只是在大街上偶遇的陌生人。是狄德罗和斯特恩首先提出了谁在叙述,怎么叙述,以什么名义叙述的问题。

《局外人》的作者加缪可是说是第二类小说家的代表,叙事者不是真理的代言人,而是小说中的一个普通人物,他不掩饰自己的无知和局限性:“今天,妈妈死了。也许是昨天,我不知道。我收到养老院的一封电报,说:‘母死。明日葬。专此通知。’这说明不了什么。可能是昨天死的。”这个懵懵懂懂的人物的口头禅是:“我不知道”,“这说明不了什么”,“这有什么关系呢?”

罗伯-格里耶认为,在现实中“真正的故事更像新小说,而不像巴尔扎克的小说。巴尔扎克的现实主义其实是弄虚作假的现实,一种使人放心的东西……”⑬在萨特的小说《恶心》中有这样一个情节,一次主人公洛根丁感到恶心难耐,他不去药店买药,而是去图书馆借了巴尔扎克的小说《欧也妮·葛朗台》来看。还有一次在饭店,洛根丁看到一个杯子,恶心感重新泛起,他赶紧从书包里拿出《欧也妮·葛朗台》抄写了两页,恶心感随之消失。洛根丁显然将巴尔扎克的这部小说当做能治病的良药,因为《欧也妮·葛朗台》描写的是一个确实可靠的世界,不似他生活的这个世界,一切都是靠不住的。《欧也妮·葛朗台》使他重新找到了他习惯的生活坐标和安全感。

“超现实主义是相反的事物停止对立的地方。”

——安德烈·布列东

在罗伯-格里耶看来,人与世界的关系充满了空白和矛盾,一个协调一致的世界是可疑的。苏格拉底以前的古希腊哲学将矛盾的因素看做世界生成的必要条件。黑格尔说矛盾是人类发展和进步的动力,人类精神的演变是一系列矛盾的结果,而且矛盾是不可消除的,只能超越,也就是上升到另一个层次。在《嫉妒》中,女主人公和邻居弗兰克谈论一本小说,故事讲的是非洲殖民地的生活。罗伯-格里耶用小说套小说的方法将矛盾理论推向极端:

“书中的主要人物是一名海关官员。人物不是官员,而是一家老牌公司的高级职员。那家公司从事一种肮脏的交易,很快就发展成为诈骗行为。那家公司从事着一种十分高尚的事业。据悉,主要人物不老实。他是个老实人,企图从前任造成的残局中重振企业。前任是在一次车祸中受伤身亡的。但是他根本没有什么前任,因为那家公司是新近才成立的;而且也从来没发生过什么车祸。再说书中讲述的是关于一艘船(一艘很大的白轮船)的事,而根本没提什么汽车。”⑭这段话前后矛盾,前一句肯定,后一句否定。罗伯-格里耶通过小说中的小说把作家编故事的各种可能性展示出来。

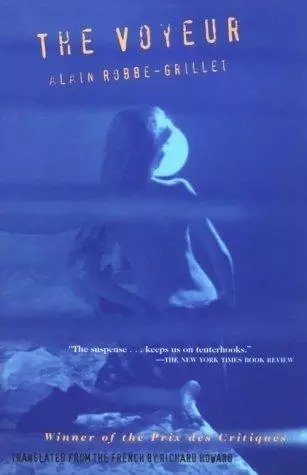

爱因斯坦说过,科学之所以永远处在变化之中是因为它有漏洞。正因为有漏洞,科学才会不断进步。卡尔·波普尔说马克思主义和精神分析学之所以不是科学是因为它们自以为博大精深到什么都能解释,关闭了所有开向未知的门。现代科学告诉我们,一个严密的体系通常是不完整的,否则它就会失去其严密性,因为严密性包含空白。罗伯-格里耶是带着这种科学观念介入文学写作的,所以听到文学批评家指责他说“巴尔扎克不是这么写的”,他的第一个反应是:没有人能对一个科学家说“你不能建立这个理论,因为牛顿不是这么说的”。罗伯-格里耶说他在写《窥视者》的时候并没有读过陀思妥耶夫斯基的《群魔》。多年后当他读《群魔》的时候,无意中发现这两部小说有一个惊人的相似之处:一个小女孩被强奸后遭杀害的情节作为叙事的中心在小说中并没有出现,罗伯-格里耶奇怪二十年来没有任何一位批评家指出过这一点。《窥视者》简直就是《群魔》的改写。实际上作家略去不写的情节正是全部叙事围绕的中心。

▲罗伯-格里耶《窥视者》

这个“隐而不言”的空白使一个本来连贯的叙事产生了断裂。在《窥视者》的第一章和第二章之间就有一段时间和空间上的空白。这与叙事者一贯精准的描述和细心的记录形成极大的发差。读者发现最重要的情节可能不是叙事者交代的那些事情,而恰恰是叙事者没有交代,而又绕不去的一件事:在这个被漏掉的时间之内,一个十三岁的小女孩可能被强奸、焚尸并被扔下悬崖。读者根据某些线索明显感到叙事者(旅行推销员)很可能就是在这段空白的时间中强奸和杀害那个小女孩的凶手。叙述者一会儿压缩,一会儿拉长上午发生的事件,好像有意抹去犯罪的时间,为开脱自己的罪责找到借口。例如,叙事者为了不引起他童年时代的朋友让·罗宾的怀疑,主动对他谈起他登岛一整天的经历。可是这些辩解连他自己也不信服,“他问自己一小时以来和一小时以前他做过些什么,比如在渔民的小屋里……沿着悬崖……在村里的酒店里……”⑮;他问自己“他在大灯塔和市镇之间的路上做过些什么呢?后来在市镇里呢?再早一些时候呢?”⑯回忆是不是为了填补空白?有一个细节再三引起读者的疑惑,“他伸手到他的短袄口袋里去找小绳子,没有找到,他才记起……他记起小绳子已经不在他身上了。”⑰“在他的短袄口袋里,今天早上才捡到的那股精美的小绳子,现在也没有了。他的右手在衣袋里只摸到一盒香烟和一小袋糖果。”⑱那么这个小绳子到哪里去了呢?是从什么时候开始不在他的口袋里了?是不是在那段空白的时间用这股小绳子干过什么事?

最糟糕的是,他“想起他曾经把三根香烟头遗留在悬崖的草地上,在两公里转弯角下面”⑲。他的那三根香烟只吸了一半,很可能被那些寻找小牧羊女的人们捡了去。在神情恍惚之中,“他看见那个小牧羊女躺在他的脚下,身子向两边扭动,进行微弱的挣扎。他把她的衬衣卷成一团塞进她的嘴里,使她不能叫喊。”⑳

奇怪的是少女雅克莲被害后,岛上竟无人报警。女孩遇害两天后就下葬了,也不见警察来调查。更奇怪的是有人怀疑凶手是自己的亲人,妻子怀疑丈夫因与这个少女勾搭而行凶,父亲怀疑自己的儿子与这个女孩乱搞而作案,而旅行推销员千方百计地设法证明自己是清白的,可是想来想去,“时间表上还存在着一个漏洞”,总是多出来一段“不正常的、可疑的、无法解释的时间”。

最奇怪的是那个叫于连的年青人,他好像目睹马弟雅思(旅行推销员的名字)干了什么事情。无论在农舍还是在悬崖那里,他都显出超常的冷静和支配马弟雅思的能力:既可以轻易替他销毁罪证(作案时扔掉的糖果纸和烟头),也可以轻易找到指控他的罪证(重新拾起小雅克莲的毛线衣扔到海里),可是最终并未告发他。

《窥视者》的前半部分事无巨细地记录旅行推销员做的事情和想做的事情,细到无聊,甚至令人生厌的地步。后半部分几乎是从不同的时间段回到前半部分叙述漏掉的一小时。在空间上,主人公也是几次回到案发地点,好像试图销毁证据。于是这个时间上和空间上的空白成了小说的关键,可是主人公愈想抹掉这一空白,它在读者头脑里占据的位置就愈重要,结果叙事不仅没能填补这个空白,反而逐渐被这个由小变大的空白吞噬。

“‘自由’与‘真理’相对立,也就是说,真理是自由的敌人。”

——阿兰·罗伯-格里耶

罗伯-格里耶有一个绰号叫“新小说派的教皇”。其实“新小说”并不是一个真正的文学派别,而是一个由子夜出版社推出的作家群体。罗伯-格里耶自 1956年起担任这家出版社社长热罗姆·兰东(Jérôme Lindon)的文学顾问,直到 1986年。三十年间,子夜出版社出版了大部分“新小说派”作家的作品,其中有莱蒙·科诺(Raymond Queneau),萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett),纳塔丽·萨罗特(Nathalie Sarraute),罗伯特·班热(Robert Pinget),克洛德·西蒙(Claude Simon),米歇尔·比托尔(Michel Butor),克洛德·奥列(Claude Ollier),当然还有罗伯-格里耶本人。罗伯-格里耶也将玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)归入新小说派,但她本人坚决反对被划入任何一个派别。这些作家的风格不同,但都尝试脱离传统叙事方法,另辟蹊径。从这个作家团体中产生了两位诺贝尔文学奖得主,萨缪尔·贝克特(1969)和克洛德·西蒙(1985)。然而这个松散的作家团体从来没有集体参与和认同过一个文学运动,最多不过是志同道不合。

二十世纪五十、六十年代是西方文学艺术的繁荣期,这与第二次世界大战使西方受到的摧毁不无关系,整个西方的思想界也如同被战火毁灭的城市一样满目疮痍,一切都有待于重建。面对废墟,人们的心里翻滚着一种创造新世界的骚动。新小说、新批评、绘画上的新现实主义就是在五十、六十年代勃发的文学艺术运动。

罗伯-格里耶正是在这个时期放弃植物学研究转而从事文学写作的。对于一个搞科学的人来说,科学有待发明创造是很正常的。在他看来,人和世界与科学一样,都在“发展中”,都没有定型,小说家要做的就是重新创造人和世界。但发明创造不意味着脱离历史。面对出版界和评论界指责他标新立异,背离巴尔扎克的叙事传统,罗伯-格里耶尝试重新诠释文学史,证明新小说不是天外来客,而是从过去的文学蜕变而来的。与《欧也妮·葛朗台》的作者巴尔扎克相比,《包法利夫人》的作者福楼拜写的是新小说。福楼拜没有参加1848年的革命,他的革命是创作了《包法利夫人》,所以福楼拜也是一个革命者。他用叙述形式的革命,而不是用叙述革命故事来批判那个僵化的世界。小说的叙事方法自福楼拜起发生了革命性的变化。与福楼拜相比,陀思妥耶夫斯基写的是新小说,与陀思妥耶夫斯基相比,卡夫卡、福克纳、博尔赫斯写的也是新小说。小说只能是新的,因为小说一旦完成就已经成为废墟了,就像时间使一座完美的城堡变成了废墟,后人需要重建这座城堡。在巴尔扎克式的小说中,世界已经定型,只需一个讲故事的高手将这个世界发生的事情说给人们听。二十世纪二十年代后出现了另一种文学,它展示的是一个未完成的世界,这就是我们在卡夫卡的《城堡》(1926)、福克纳的《圣殿》(1931)和加缪的《局外人》(1942)中看到的世界。这些作家不再呈现一个完成的世界,而是在旧世界的废墟上勾勒一个新世界的轮廓。

1999年圣诞节期间,一场特大风暴席卷法国,罗伯-格里耶位于诺曼底的一座十七世纪古宅的园林被毁,那年罗伯-格里耶七十七岁,已经出版过十多本小说,拍过十多部电影。这个园林,他前后照料了近十年。面对被风暴摧毁的古堡园林,他觉得全部作品也在一夜之间崩塌。继悲痛而来的是一种莫以名状的创作冲动,他决定重新开始。2001年罗伯-格里耶出版了一本貌似侦探小说的作品,名字就叫《重新开始》。小说的故事发生在1949年的柏林,战争留下的废墟和创伤仍然随处可见。

罗伯-格里耶说,“世界永远需要重建的思想是现代精神的基石。萨特将其称为自由。倘若世界已经完成,我们就是不自由的,我们只能照原样复制世界的形式。倘若世界需要重建,我们的自由就有了用武之地。因为在我们的生命中,甚至在文学以外,我们始终是一个世界的建设者。”21这里,自由的意思是说,它既是真理的发明者,也是真理的破坏者。自由是一种不断破坏和建设的力量,文学创作正是施展这一自由的地方。

2004年3月,罗伯-格里耶当选为法兰西学院院士,这个保守主义的殿堂最终接纳了这位颠覆性的作家。可是罗伯-格里耶不改一贯挑衅的姿态,拒绝履行法兰西学院的传统仪式:穿戴绿色的院士服,佩剑,发表颂扬前任院士的演说。双方各不让步,直到2008年2月作家逝世。

罗伯-格里耶1953年发表的第一部作品《橡皮》22的题记引用的是索福克勒斯的一句话:“时间,自己决定一切,不由你做主,它已提供了问题的解决方案。”

2013.4.20,于巴黎

[ 注释 ]

① 人民阵线(Front populaire)是1936—1938年间在法国执政的左派政党联盟,由三个主要政党组成:工人国际法国支部,激进社会党和共产党。

② 纳粹主义是德语 Nationalsozialismus(国家社会主义)的缩写。

③ Entretienavec Jacques Henric, Art Press, repris dans Le Voyageur, pp.445-446.

④ 阿兰·罗伯—格里耶,《嫉妒》,李清安译,译林出版社,2007年,第55页。

⑤ 同上,第 104 页。

⑥ 同上,第 52 页。

⑦ 同上,第 16 页。

⑧ 同上,第 23 页。

⑨ 同上,第 46 页。

⑩ 同上,第 67 页。

⑪同上,第 110 页

⑫Balzac, Louis Lambert, Editions Albin Michel, Paris, 1951, p.1.

⑬Alain Robbe-Grillet, Préface à unevie d’écrivain, Editions du Seuil, Paris, 2005, pp.92-93.

⑭阿兰·罗伯—格里耶,《嫉妒》,李清安译,译林出版社,2007年,第 117 页。

⑮阿兰·罗伯—格里耶,《窥视者》,郑永慧译,译林出版社,2007年,第 115 页。

⑯同上,第 116 页。

⑰同上,第 130 页。

⑱同上,第 133 页。

⑲同上,第 144—145 页。

⑳同上,第 145 页。

21 Alain Robbe-Grillet, Préface à unevie d’écrivain, Editions du Seuil, Paris, 2005, p.41.

22 《橡皮》是一部侦探小说,受索福克勒斯的《俄狄浦斯王》的影响。俄狄浦斯为了避免杀父娶母的神谕离开科林斯,结果命运使他在不知情的情况下犯了杀父娶母的罪行。在《橡皮》中,警察瓦拉斯调查一桩实际上没有发生的谋杀案,最后自己成为这个案件的凶手。

作者:陈力川,1956年生于哈尔滨,旅法学者,博纳富瓦诗作译者。现任《今天》通讯编辑,为《跨文化对话》丛刊专栏作者。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn