内容提要:《野狐岭》是一群糊涂鬼——相对于觉者而言——的呓语。

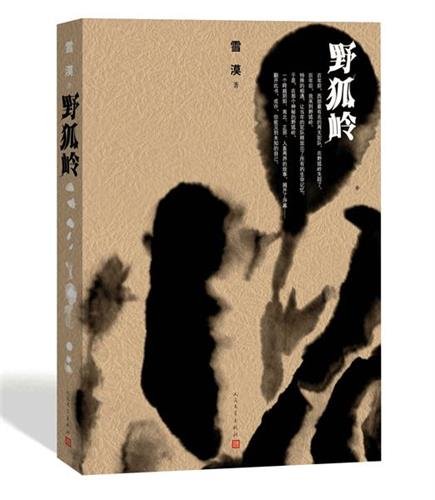

《野狐岭》 雪漠 著

人民文学出版社2014年7月出版

定格一个即将消失的时代

雪 漠

【名家推荐】

雷达(著名评论家):雪漠回来了!如果说,雪漠的重心一度向宗教文化偏移,离原来意义上的文学有些远了,那么从这本《野狐岭》走出来了一个崭新的雪漠。不是一般的重归大漠,重归西部,而是从形式到灵魂都有内在超越的回归。人们将惊异地发现,雪漠忽然变成讲故事的高手,他把侦破、悬疑、推理的元素植入文本,他让活人与鬼魂穿插 其间,他把两个驼队的神秘失踪讲得云谲波诡,风生水起。

我的最新长篇小说《野狐岭》主要是写凉州英豪齐飞卿的故事,酝酿了很多年。在三十年前,刚参加工作不久,我就开始了此书的写作,那是我今生里写的第一部小说,当时的名字叫《风卷西凉道》,花了很多精力,却没有成功。那稿子今天还在。当你有缘看到它时,定然会对你自己很有信心了,因为那书稿水平实在太差,可见当初的雪漠,基础并不好,也看不到他有啥超人的天分。你也许就因此自信了,相信你要是像雪漠这样努力的话,也一定会成功的。这也印证了我老说的那句话:“没有失败,只有放弃! ”

我有个习惯,就是想写啥题材,就必须先花很长时间,进行采访和体验,像写《大漠祭》前,我老跑沙漠,直到完全熟悉了它;写《猎原》时,我也常跟猎人泡在一起,还得到了他们的不传之秘;写《白虎关》时,我采访了盐池,也在淘金的双龙沟住了一段时间,跟那些沙娃们打成一片;写《野狐岭》前,除了我调 往齐飞卿的家乡任小学老师外,还采访了书中提到的马家驼队的子孙,采访了很多那时还健在的驼把式,了解了关于驼道和驼场的一切。在这方面,我甚至也成了专家。随着一代驼把式的死去,你要想了解真正的驼队生活,就去看我的《野狐岭》吧。

我有个习惯,做任何事时,总是不急,总是将它当成了一生里最重要的事,当成了活着的理由,然后慢慢地从容地去做。对啥时候完成或是成功失败之类的事,很少考虑。所以,更多的时候,我不仅仅是采访,而是像柳青那样,长期住在某个地方,比如,写《西夏的苍狼》时,我就客居——甚至算得上定居——在东莞;想写藏地时,我就在藏族聚居区挂职一年,而后的多年里,我多次数月数月地客居。

我常年体验生活的习惯,很早就养成了。在二十岁时,我想写齐飞卿时,就到他家乡所在的那个小学。那时节,还有个叫南安的公社,现在没了,并入了 双城镇。在那个叫北安小学的所在,我待了几年,一边修行,一边采访,了解到很多关于齐飞卿的故事,并气势汹汹地写了两年。我一遍一遍地写,一遍一遍地改, 最后,才写出了薄薄的一本书稿。

三十年过去了,我心中的齐飞卿早就不是真实的齐飞卿了,他成了我生命中的一个符号。或者说,他成了我某种想法的载体;或者说,他成了另一个雪漠的展示。我想写的关于他的故事,也早就不是他的故事,而成了一个说不清道不明的世界。

多年前——我的几乎所有小说的最初动笔或构思都在多年前,最远的,便是三十年前的《风卷西凉道》——我忽然想写一个关于驼队的故事时,又想到了齐飞卿,对这个人物,我很喜欢。但我没想到的是,一写,笔下流出的东西,却不是那时我想要的。那时,我很想写一个好看的小说,能畅销一把,但一动笔,流出的,仍是那种习惯性的“灵魂流淌” 。我知道这种东西定然不好读——这时代了,谁还在乎灵魂呀——但我没办法写成时下人们喜欢的那种文体。一进入写作状态,灵魂就自个儿流淌了,手下就会自个儿流出它的境界。我一边抗争,一边随顺,——当我抗争时,我就索性停笔罢工,我随顺时,再叫它流淌一阵,几年过去,就成目前的样子了。

现在理性地想来,要是我那时一直不要抗争,叫它自个儿淌下去,定然会比现在好,定然会是个好东西,但那时,“好看”和“畅销”的理念污染了我。这是一个教训。其实,许多时候,我们是可以不必太在乎世界的。真正的文学,其实是为自己或是需要它的那些人写的。老是看世界的脸色,定然写不出好东西。

不过,《野狐岭》里还是有很多精彩东西,只是它确实不像世上流行的那种小说,它甚至仍像《西夏咒》那样,有种反小说的东西。好在它真的是“独一个” ,它跟《西夏咒》一样,是打了雪漠烙印的另一个存在。

对《野狐岭》,你也可以称为话题小说,里面会有很多话题和故事,有正在进行时,有过去进行时;有完成时,也有未完成时;更有将来进行时,在等待你的参与。无论你迎合,或是批评,或是欣赏,或是想象,或是剖析,或是虚构,或是考证,或是做你愿意做的一切,我都欢迎。这时候,你也便成了本书的作者之一。我甚至欢迎你续写其中的那些我蓄势待发、却没有完成的故事。

《野狐岭》想写的,本来就不是那种人们熟悉的小说,而是另一种探险。你不一定喜欢它,但它无疑在挑战你的阅读智力。跟我的所有小说一样,它是我创造的一个世界。当我感悟到一个巨大的、混沌的、说不清道不明的存在时,一般的小说手法根本就表现不了它。《野狐岭》跟《西夏咒》一样,是内容和境界决定了文学形式的产物。

《野狐岭》是一群糊涂鬼——相对于觉者而言——的呓语。

当然,《野狐岭》写的,绝不仅仅是上面说的那些。其中关于木鱼歌、凉州贤孝,关于驼队、驼场、驼道、驼把式等许许多多消失或正在消失的农业文明的一些东西,小说中的描写又有着风俗画或写生的意义。这一点,在本书中显得尤为明显,也跟我以前的小说“写出一个真实的中国,定格一个即将消失的时代”一脉相承。

——2014年7月23日发表于《中国艺术报》

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn