研讨会专家合影

神话体系、史诗巨制与心灵奥义书——雪漠长篇史诗《娑萨朗》作品研讨会综述

晏杰雄 孙艺珑

2024年12月14日,由中国作家出版集团、中南大学、作家出版社、中国小说学会、湖南省作家协会联合主办,中国作家协会新时代文学研究中心(中南大学)、湖南省新时代文艺研究中心中南大学基地、中南大学人文学院承办的雪漠长篇史诗《娑萨朗》作品研讨会在中南大学召开。陈汉萍、韩春燕、贺仲明、曾攀、崔庆蕾、王洁群、胡磊等国内著名评论家、高校学者与期刊编审及中南大学人文学院师生40余人参会。雪漠新作《娑萨朗》(作家出版社2024年版)共八卷本,近九万行,讲述了五位肩负重任的力士在拯救家园过程中经历的种种磨难与困境,表现他们在觉醒与迷失中的纠斗、升华与欲念中的挣扎,其中包含了雪漠关于世界和人类深刻的哲学思考。晏杰雄首先指出,对待《娑萨朗》这样一个厚实、大体系的史诗性作品,要用一种缓慢、宁静的姿态去面对,才可以真正体悟其中的层次架构、思想沉淀与本源性观点。与会专家从思想内涵、艺术特色、文学史价值、叙事向度与美学期待等多个维度,对《娑萨朗》展开了文本细读和深度讨论。

《娑萨朗》书影

一、突破写作惯性与既往范畴的文体营构从“大漠三部曲”(《大漠祭》《猎原》《白虎关》)到“灵魂三部曲”(《西夏咒》《西夏的苍狼》《无死的金刚心》),雪漠实现了写作题材由现实领域到精神领域的转型,写作对象由现实的世界上升到心灵的世界。在《娑萨朗》中,雪漠在创作首部汉民族史诗的愿景中,延续并发展了指向心灵深处的精神书写,在文体构建上进一步突破写作惯性和既往范畴,具有特殊的文学标本意义。聚焦于《娑萨朗》内容驳杂、体量庞大的特点,与会专家将小说放置于文学史的坐标轴中,针对小说在文体方面的突破性和创新性,展开了多维度的讨论。继2021年创作出八十万字书信体长篇小说《爱不落下》后,今年出版的《娑萨朗》是雪漠在文体形式上的又一次转向和突破,展现出作者丰沛的创造力和自由无拘的革新精神。《中国当代文学研究》执行主编崔庆蕾对雪漠选择史诗文体表示敬意,认为这种写作方式在当代中国文学中非常罕见,有着巨大的文学难度和创新意义。他指出,雪漠选择史诗文体是向中国文学传统的致敬,也是对个人创作的超越和挑战,《娑萨朗》是一次了不起的写作。文体上的大幅度跨越,体现了作家对自我追求的坚持。《南方文坛》副主编曾攀认为,《娑萨朗》是雪漠倾尽了心血和心力的一部作品,它有着自己独特的尺度,可以去丈量、衡量当代作家、诗人、评论家的艺术水准,可以真正地校准当下写作和认知的偏颇。《娑萨朗》是祛魅时代的赋魅,是迎向暴风雪的写作,是迎向看不见的巅峰的一次攀登。雪漠有着当下文学最为欠缺的写作雄心。东莞市文联副主席胡磊认为,《娑萨朗》的创作是一种觉醒的写作,具有先锋叙事和元叙事的特质。雪漠在创作过程中沉浸于故事当中,甚至忘却作者身份,与叙事的主人公融为一体,服从于故事进度,作品体现出完整性、连续性和统一性的特点。雪漠具有旺盛的写作生命力,他的写作方式充满可能性,每次创作都能突破旧有的套路,创造出崭新的叙事模式,为读者提供多元化的解读空间。《娑萨朗》中,传统的小说叙事被诗歌叙事所替代,雪漠在流淌的歌谣中谱写出真挚动人的汉民族精神史诗。《娑萨朗》包含的宇宙世界、人物故事、思想文化十分庞杂,这使得寻常的文学表达方式难以胜任,而史诗具有高度凝练、精准、富含诗意的特征,因此可以承载《娑萨朗》的内涵。同时,诗歌与神话小说、科幻、民间故事等多种文学元素的融合,形成了独特的文体风格,增强了作品的奇幻色彩,也拓展了史诗的叙事边界。《娑萨朗》中的每一句诗都可以唱出来,富有特殊的韵律美,能给读者带来珍贵的体验。暨南大学教授贺仲明认为,不论是雪漠早期的写实类型的长篇小说,还是采用诗歌的史诗题材《娑萨朗》,尽管文体形式发生很大变化,但始终蕴含着作者多年来对于现实历史、人生和生命的最本质的思考。中南大学研究生严梦静认为,近些年雪漠的创作经历了较大的转型,从“大漠三部曲”到《西夏咒》,是由书写西部大漠生活转向了书写西部千年历史,而由《西夏咒》到《娑萨朗》,又是由书写历史走向了书写永恒与信仰,朝着娑萨朗净土不断走近。《娑萨朗》继承了中国传统的神话思维,将神话元素纳入史诗图景,以寓言的形式吟唱出连绵不绝的历史歌谣。中南大学研究生覃燕林认为,经过多年的沉淀和打磨,雪漠小说风格发生了较大的改变,从早期的厚重与朴实,到中期的随性与自由,再到后期的坚定与执着,近年来更呈现出对历史和现实的反思。对雪漠而言,《娑萨朗》的写作是一次新的创作转向。而对整个中国现当代文学而言,《娑萨朗》的出现是一个突破既定文学范畴的文学事件,其深刻性与复杂性超越读者的直观理解,它的文本意义和艺术价值需要通过深入挖掘和多重理解来逐步显现。与会专家关注到,《娑萨朗》丰富深邃的文本内涵,不仅是对文学创作模式的突破,也是对文学批评中既定阐释体系的一次冲锋。《当代作家评论》主编韩春燕认为,面对《娑萨朗》,惯常的文学经验和批评话语都不适用,理论家会出现失语现象。《娑萨朗》以其巨大的容量,为读者提供了广阔的阐释空间。既可以将其看作是一部文学作品,也可以将其看作是以文学方式写成的一种自传性的文本,同时也可以看作是完全写实的、现实主义的作品。在这层意义上,《娑萨朗》是文学史上具有里程碑性质的一部作品。湘潭大学期刊社社长王洁群指出,《娑萨朗》体量庞大,文字中蕴含着强大的心力与恢宏的想象力。作品的独特性和复杂性使得读者在面对作品时会产生困惑和陌生感,也使得传统的文学理论和批评模式无法轻易解读这部作品。信息时代背景下,文学创作与文学批评需要更加注重内心的表达和深层次的情感共鸣,“内心的写作”和“内心的批评”尤为重要。《娑萨朗》以其内部深远的哲学与精神价值,触摸到现代人的内心世界。在某种程度上,《娑萨朗》与《西游记》有相似之处,不仅讲述着外在的冒险故事,更是聚焦内在心灵的修炼与成长,写出了诚挚的“传世之心”。

研讨会现场

二、现实关怀与史诗传统相耦合的巨制创构《娑萨朗》以史诗文体为载体,讲述了奶格玛唤醒深入红尘而迷失的五力士的故事。怀抱着高度的文学责任感和文学自觉,雪漠向文学传统致敬,致力于《娑萨朗》的创作,弥补文人独创史诗在中国文学史中的缺失。同时,小说中的精神内涵直指现实世界,具有深刻的当代性。与会专家普遍认为,《娑萨朗》中的史诗书写既继承了文学传统,又深切观照着现代人的精神世界,具有强烈的现实感。古老与当下的有机结合,构成强大的文本张力,使得小说饱含复杂深邃的思想内涵。中国的史诗历来主要以民间的口头文学形式存在,以口耳相传的方式得以保存,例如藏族《格萨尔王》、苗族《亚鲁王》、瑶族《盘王大歌》等,缺乏文字记录的书面文本。而雪漠以赓续文学传统的历史性叙述与审视当下的现代性眼光,实现了文本形态的汉民族史诗的落地。《娑萨朗》巧妙地将中华文化的三条根脉“儒释道”融入故事情节和人物塑造中,深入挖掘和阐发了中华优秀传统文化的精神内涵。在继承史诗传统的基础上,进行了富有创新性的探索和尝试,为中国文学的发展注入了新的活力和元素。作品主题深刻、内容广博、艺术风格独特、文化底蕴深厚,能够为研究当下社会、人性、文化提供现实材料。胡磊指出,《娑萨朗》的文本具有开拓性和实验性,雪漠以一种担当式的、弥补式的写作,为中国的史诗创作开了个好头。在史诗方面,中国与西方的对话历来是倾斜的。西方文学中存在许多例如《浮士德》《神曲》这样的史诗,而中国的史诗仅局限于民间文学和口头叙述层面。《娑萨朗》的出现使得这个天平不再倾斜,为今天的文学创作提供了新方式。崔庆蕾认为,《娑萨朗》是史诗性与世俗性相结合的文本,兼具宏阔的史诗性和强烈的时代性,呈现出复杂性和层次性的特点。作品成功地将不同的叙事融为一体,构成当下时代的独特镜像。文本不失可读性,含有充沛的现实感,为读者提供了深入解读的空间。韩春燕认为,《娑萨朗》是一部真实的作品,能够触及内心深处,给读者带来启示与警示,激发民族的力量与觉醒。立足于史诗传统的同时,《娑萨朗》融入了作者本人的生命经验和创作意识。雪漠对世界和人生的哲思灌输于史诗创构中,凸显了思想性与文学性的结合,实现了史诗文体与现代精神的对话。《新华文摘》编审陈汉萍指出,雪漠赋予了史诗这一古老文体现代性的活力,他触摸到了人类童年时代对生命的真诚叩问。雪漠是以史诗的语言和思维去追慕人类童年时期的语言和思维。王洁群认为,《娑萨朗》看似是一部描述陌生域外世界、乌托邦世界的史诗,但实际上它也是一部关于现代人心灵修行和灵魂重建的历史。通过讲述自我与欲望共舞、战胜欲望、实现救赎的历程,《娑萨朗》展现了人们运用金刚智慧战胜种种恶魔、欲念和不幸命运的历史。曾攀认为,《娑萨朗》通过构建一个似乎原始的世界,巧妙地与当下时代对话,既探讨了宇宙和自然,又深入挖掘了人性的复杂与冲突。作品中的迷途与归返、创伤与愈合、死亡与再生、和解与重建,反映了当下的某些病灶和征兆,同时也具有跨时代的普遍意义。在某种程度上,《娑萨朗》契合了当代世界的某种未来想象,以一种既可视又难以触及的震撼力量,激发人们内心深处的反思与共鸣。《娑萨朗》以其宏大的叙事空间,联通了历史记忆与当下话语。中南大学现当代文学研究生结合具体的文本细节,进一步挖掘史诗书写的特质。龙思佳认为,雪漠巧妙地置换了丰富的文学母题,使史诗通达历史和神话的同时,也通过对母题的变形让史诗兼具了现代汉民族品格,作品由此获得了丰厚的历史内涵和文化意蕴。张贝认为,《娑萨朗》中奶格公主和寂天仙翁遍游地狱,见证了地狱中的种种惨象,分别为佛教中的十八层地狱、八寒地狱、八热地狱、金刚地狱和其他各种地狱。这一过程不仅是对佛教地狱观念的再现,也反映了现代社会的弊病。如环境污染和吸毒贩毒等,具有一定的现实讽刺性。朱宣阳指出,《娑萨朗》中的史诗书写从民族历史文化脉络中进行开掘,在文化的沃土之间汲取资源。例如第二卷中“红嘴乌鸦”意象中的求真、扬善观念,“洪水”意象中的不同价值观等。另外,史诗追问了共通的人性主题,既表达对美好人性的赞颂与推崇,也表达对人性复杂性、多面性的审视。李佳霖指出,在《刑天的宝藏》一卷中,雪漠化用刑天神话,不仅增添了史诗的神话审美要素,而且为幻化郎和密集郎注入“刑天舞干戚,猛志固常在”的传统史诗英雄形象内核,从而增添了史诗的文化底蕴和民族认同感。严梦静认为,《娑萨朗》汲取了中国传统神话的丰富养分,在史诗建构中将众多的神话元素进行有机选择和组合,使之成为内在和谐、统一的整体结构,形成了熔神话、宗教、纪事于一炉的丰富内容,折射出汉民族本土文化所孕育的民族精神。

《西部文艺研究》封面

三、本源生发与密织浑然的乌托邦世界雪漠在《娑萨朗》中构建了一个具有本源性特质的辽阔宇宙,囊括了神话、史诗、仙人世界等多层次时空,实现了东西方文化资源的整合。根植于多元化的文化养料,小说内在的文本世界浑然天成,具备自然完整的体系设置,包罗万象,意味深远。《娑萨朗》中充满想象力和创造力的宏大宇宙吸引着读者的目光,也引起了与会专家们的关注,他们从不同视角出发,对《娑萨朗》中时空体系的建构进行了多维度的阐释。《娑萨朗》中的世界是乌托邦式的,指向雪漠心目中完美的理想之境,寄托了作者追求精神超越的愿景与信念。这个世界不仅是物质层面的构建,更是精神层面的希望之所,蕴含着终极关怀,提供了人格完善与自我超越的场所。韩春燕指出,《娑萨朗》讲述的是迷途和归乡的故事,通过白发危机暗示生命的无常和脆弱,探讨人类存在的焦虑和解脱的可能性。作品表现了个体生命从迷失到寻回初心、走向彼岸的生命历程,表达了一种具有普遍性的人类经验。曾攀指出,《娑萨朗》孕育了一个庞大的“雪漠宇宙”,里面承载着雪漠的浩瀚星途。雪漠在作品中建造了自己宏大的世界,里面含有完备的价值系统,关于寻找与生死、牺牲与献祭、守卫与抗争,充满着各种层次的交织、碰撞和斗争,多种元素共同激荡出叙事的熊熊烈火。《娑萨朗》回归了人类最初的命题,展现出返璞归真的勇气和能力,这点在当代文学中非常可贵。胡磊认为,雪漠通过“娑萨朗净土”的概念展现了一种乌托邦式的美好想象,意在构筑一个可以安放内心的精神家园,以回应人类对精神故乡的深切渴望。《娑萨朗》中的乌托邦并非指外在的发明,而指内心深处的发现。在雪漠的叙事中,乌托邦既是个体心灵的镜像与投射,也是对现实生活反思后的超越,它指向灵魂的崛起是通往永恒的求解之道。龙思佳认为,《娑萨朗》是一个有关追寻的史诗故事,众生皆有众生的追寻之旅,每个人都有自己的娑萨朗,每个人都走在寻找自己的精神家园的路上。张贝进一步细读,指出《娑萨朗》第三卷中的魔盒意象包含了某种形式的“希望”,潘多拉魔盒中未飞出的“希望”,以及《娑萨朗》中魔盒的正邪受使用者影响的设定,都为魔盒的内涵增添了复杂性和深度。雪漠在此基础上加入了现代性的思考。魔盒不仅蛊惑人类,甚至连神明也牵连其中,这种设定消弭了神的权威性,使得神、人、魔的界限不再分明,体现了作者对于理想世界的构想。《娑萨朗》背后的世界观、宇宙观非常宏阔,构建了包括人类、鬼魂、精灵、神人、圣人所在的多维度的史诗世界。作品通过空间的转化,探讨了生命、救赎、信仰、自由、永恒等命题。在文化资源方面,《娑萨朗》既吸收了儒释道和民间神话这些传统的文化养分,也吸纳了西方的宗教文化和科技元素,多元文化的交汇、融合,共同滋养了一个充满神话色彩和哲学意味的世界。与会专家一致认为,《娑萨朗》以史诗题材承载着东西方文化的交融,构建出多层次、多序列的乌托邦世界,滋生出要素繁密、意涵丰富的叙事特质,彰显了创作者宽阔的文化胸襟。陈汉萍指出,《娑萨朗》营构了一个宏大的、包容的世界,这个世界是史诗的世界、英雄的世界,又是神的世界、物的世界、地球凡人生存的世界。同时这个世界又是一个巨大的象征体系,以自然流露的形式,对应现实生活和人的心灵。崔庆蕾强调,《娑萨朗》是一个内容异常丰富、异常驳杂的文本,是当代文学现场中非常独特的一个文本。李佳霖认为,《娑萨朗》既含有对民间文化的大成运用,又是对东西方史诗传统的继承发扬。文本中充盈着大量的神话元素,既增添了《娑萨朗》中英雄形象的内涵,又拓展了史诗本身的审美空间。在雪漠的文学作品中,西部文化的精神烙印无处不在。西部文化以极强的包容性不断吸收着异文化的养分,滋养出雪漠包容开放的精神品格。这种多元化的文化视野最终铸成了《娑萨朗》中充满异质性元素的乌托邦世界。“娑萨朗”胜境即为释家文化与中华文明融合的产物。覃燕林认为,佛教文化是《娑萨朗》文化内涵的重要组成部分,可以用佛教思想的宗纲“四圣谛”来诠释《娑萨朗》中的佛教文化意蕴。文本中独特的佛教文化意蕴调和了情节中的悲剧性冲突,使其呈现出独特的模糊悲剧性。这种结局正是中国文化追求中和之美、团圆之趣的体现,是中国悲剧民族特色的显现形式。严梦静指出,雪漠将儒释道等东方智慧与积淀深厚的西部文化融会贯通,以西部文化思维对东方智慧进行与时俱进的诠释,汲取东方智慧的养分反哺西部文学创作,超越了传统的地域文化写作,展现出丰厚的文化底蕴与独特的艺术魅力。在《娑萨朗》中,不仅可以找寻到儒释道文化的投射,也能发掘儒释道思想与西部文化交融的文化印记,例如凉州贤孝文化等。

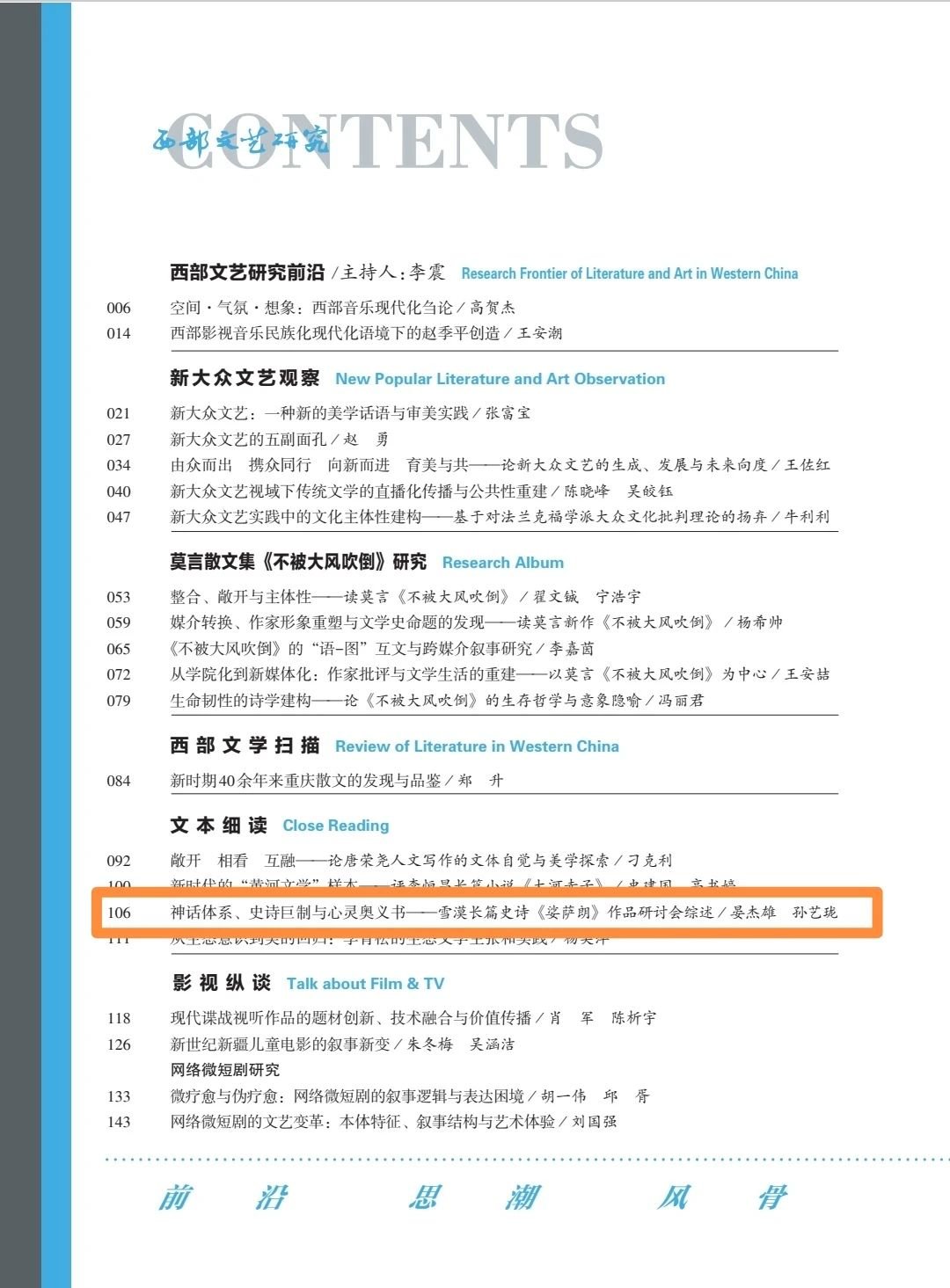

《西部文艺研究》目录

四、撒播大爱和指引生命出口的救赎之书《娑萨朗》中含有大量关于人类精神困境和寻找救赎之路的思考,深刻探讨了生命、信仰等哲理命题。“大爱”是贯穿全书的精神基调,黏合各种叙事力量的同时,展现出抚慰灵魂创伤、治愈内心痛楚的深远力量。雪漠以文学的方式呈现生命永恒的真实之相,力图为当下困境中的人们指引精神出口。与会专家充分肯定《娑萨朗》所弘扬的大爱、大善、大德主题,他们深入挖掘作品中爱与光明的内核,从多个角度阐释小说的精神内涵和价值功效。在《娑萨朗》的创作中,雪漠灌注了大量心血,以寻找精神出路为己任,铺陈出一部浩大的精神史诗,小说字里行间饱含作者对社会和人们的深切关怀。与会专家不约而同指出,雪漠以现代化的眼光和手法将个体的生命体验上升至人类追求自由永恒的道路选择,构建了一个现代性的生存哲学命题。《娑萨朗》以追求永恒为主题,对生命的意义、信仰的追寻等哲学命题进行了深刻探讨,非常罕见地提供了文化体系的理论和方法支撑。陈汉萍强调,《娑萨朗》是寻找永恒之书,是修行之书、信仰之书,是出于对现代人心贪婪溃败、生存危机、人性危机的一种拯救。正是源于这种拯救,雪漠才会花费8年时间写下长达9万的诗行,这在当下是一种不可思议的创作。读者跟随奶格玛和五个力士的步伐,可以寻找到自己的星光。韩春燕认为,每个人的心中都有明珠一颗,但久被尘劳关锁,《娑萨朗》旨在清除人们内在的障碍,使生命绽放应有的光辉。雪漠怀揣着一种可贵的社会责任感和使命感,以文学的方式传达他的智慧,给人们以启迪。贺仲明指出,雪漠的作品里蕴含着大爱精神,满怀对生命的关怀和怜悯之情,表现出一个优秀作家所具备的品质。《娑萨朗》聚焦人类在现代社会中所面临的多重困境,具有深刻的忧患意识。面对物欲横流、金钱至上、科技发展等问题所带来的生存压力与精神危机,雪漠直面现代性问题,并进行了反思、质疑和批判。雪漠秉持着本初之善,以现代性眼光重塑史诗问题,以关爱之心指引生存之道。通观全书,温暖的“大爱”基调始终贯穿全文,引领着人类灵魂出口的方向。崔庆蕾指出,“大爱”是《娑萨朗》的核心主题。这种“大爱”超越了爱情、友情、亲情等通常意义上的情感范畴,是一种人类之爱或宇宙之爱。作品中,“大爱”贯穿于传说、战争故事、科技想象、道德伦理等多维主题之中,成为作品内在叙事力量的凝聚点与驱动力,黏合各种主题的同时,赋予作品深刻的救赎意义。胡磊认为,雪漠通过文学创作传递理想主义价值,完成对生命意义的终极思考。《娑萨朗》中既有理性层面的启蒙,又充满情感的温度,是生命经验与灵魂救赎的结合。作品以追寻新生与救赎为旨,深入探讨人类的精神问题,开启了人格回归理性、回归质朴、回归智慧原点的通道。王洁群认为,雪漠创作《娑萨朗》的过程恰如达摩面壁,表面是娑萨朗世界的寻找之旅,实则是灵魂修炼、救赎与重建的过程。龙思佳、朱宣阳等研究生通过文本细读,结合小说的创作手法,对作品中的精神意蕴进行分析,前者认为,《娑萨朗》以追寻母题为核心,构建了一部关涉全人类精神追寻的现代史诗。不同于传统史诗聚焦于个体英雄的追寻与启蒙,作品通过奶格玛追寻永恒的过程揭示了人类共同的精神探索之路。奶格玛的追寻并非终点,而是全人类精神家园重建的起点,彰显出史诗从个体叙事向集体关怀的延展与深化。后者指出,《娑萨朗》第七卷中,透过洪水、乌鸦等象征意象,作品呈现出层层深入的人性之思,蕴含民族性、地方性的文化精神价值。

作家雪漠致辞

最后,晏杰雄进行了总结发言,指出《娑萨朗》体现了文学对心灵的感染、治愈和重构作用,展现出某种穿越时空的独特力量。雪漠介绍了《娑萨朗》历时8年的完成历程以及海外出版、翻译、传播等情况,真诚地分享了《娑萨朗》的创作初衷。他认为,中华民族传统文化中的仁爱与智慧恰如滋养着万物的阳光,具有历久弥新的价值。他指出,《娑萨朗》意在书写的正是一部充满仁爱、富有东方智慧的汉民族史诗,它是一种清晰的建构,而非空洞的内容。每一个人都有着属于自己的“娑萨朗”,阅读就是与另一个世界的自己相遇,从而找到抵达真正自我的方法论。他对在场专家的发言表达了真挚的感谢,与会专家对这部作品的关注和重视,对文学的专业态度和认真付出,令他有种心心相印的感动。此次研讨会结合文学创作的当下意义和历史价值,在丰富多元的批评视野中,从多个维度挖掘雪漠小说的新特质和新动向,为我们深入其作品的精神意蕴和美学内涵提供了理解的通道,也为新时代文学研究关注重要作家作品做出了良好的范式。

作者简介:晏杰雄,中南大学教授,博士生导师,中国现代文学馆特聘研究员,中国作协新时代文学研究中心(中南大学)主任孙艺珑,中南大学人文学院中国现当代文学专业博士生。

——刊发于《西部文艺研究》2025年第3期