内容提要:至关重要的是在死亡之前,而不是在死亡之后,你如何生活。生比死更重要。

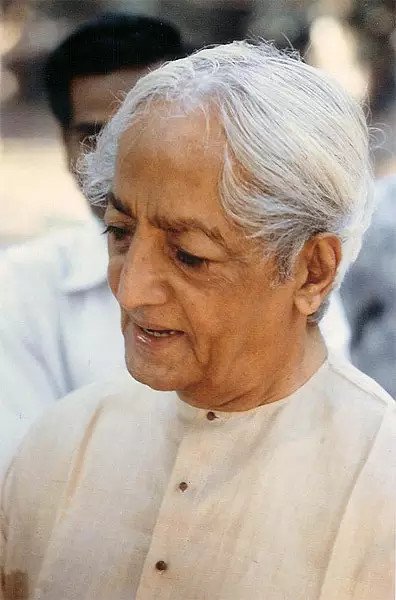

专访克里希那穆提:我不相信任何东西

作者:罗纳德-雅各布

译者:衣旭升

他始终如一传达:不存在通向真理的道路

罗纳德-雅各布采访克的前言

“克里希那穆提”这个名字笼罩着某种不可思议的东西。有人甚至说,正是源自这个名字其人得到了力量和大师地位。而对我来说,这种不可思议的东西意味着一种神秘主义,使我对其人不感兴趣。自从第一次听到他的名字和很多对他教诲的溢美之词,我对克里希那穆提和他所传达的信息产生了极大的怀疑。他好像是另一位通常批评西方人的印度古鲁......因而我对其没有多大兴趣。因此,尽管很多人鼓励我去见一下克里希那穆提、去读一下他的书,我仍然回避那种魅力。我保持自己的距离。

然而,当他的第二本传记出现在我们的办公室时,我认为最终到了解开这位安静而深居简出七十多年、影响了成千上万人的人物某种特质的时候。而在读了《克里希那穆提:圆满的岁月》(作者:玛丽-勒琴斯)这本书之后,我意识到:这个人不是通常的来自东方的灵性导师;好像他也不能说是他的名字所暗示的古鲁。

事实上克里希那穆提是个非常简单而谦逊的人,他拥有某种极少数人才有的才华和洞察力。当我的同事凯瑟琳-英格拉姆联系克的秘书落实他在纽约城将要进行的演讲时,我进一步发现克里希那穆提的下一个机会来临了:在不知道他极少接受个人采访也不太在意媒体的情况下,她请求代表东西方杂志采访他,他同意在纽约他住的地方会见凯西和我。我的好奇心越发强烈了。

作为会见的准备工作,我读了一些克写的东西,发现他是一位极其不同寻求的导师。他处理人类普遍存在问题的方方面面。他演讲的主题——其中大多已经变成书出版了——包括:人类经验的局限,我们心智的持续唠叨,正在经历的恐惧,真爱的稀有。这些都是通常牧师、哲学家或圣人所谈的题目——它们也确实是所有敏感的人非常关心的。

他最始终如一传达的信息是,不存在通向真理的道路:“真理是无路之境。人类无法通过任何组织,通过任何信条,通过任何教义、牧师或仪式,也无法通过任何哲学知识或心理学技术,认识到真理。”他发现真理的途径是通过消除概念和意象——不在观察者和被观察者之间放置任何想法。但甚至这也不是他的技术。克里希那穆提确实没有任何技术。如果克里希那穆提有什么的话,他所拥有的是对人类心理或灵性演变的关心。他感到,尽管现代社会在物质方面取得了显著的发展,在我们的心理发展方面,我们人类实际上与我们在四、五万年以前处在同样的水平,我们仍然在经历冲突、嫉妒、痛苦、孤独、恐惧和困惑,人类意识的进化仍然处于幼年时期;只有通过个体意识的转变,我们才会在世界上引起实质的变化。这些关切也是我们杂志的读者和员工所关切的。就这样,脑子里带着问题和仍然存在的一定程度的怀疑,手中拿着笔记本,我去听了他在纽约城麦迪逊广场花园所进行的公开演讲。

4月10号是个礼拜天,结果有三千多听众冒着倾盆大雨前去聆听这位非常简朴的人士的讲话。他坐在一把平常的直背椅子上,谈论爱、恐惧和自由。不通过表演艺术和戏剧效果,克里希那穆提利用他的才华和平和抓住观众的心。但这仍然是一种通常的、在某种程度上非个人的演讲,表面上看与他在过去五十年中的演讲是一样的。

两天后,凯西和我走进克里希那穆提在多塞特酒店的房间采访他。事先被警告“他是一个极其难以采访的人,难以容忍闲言碎语”,我们不知道采访将如何进行。然而我们见到的是一位彬彬有礼而羞涩的,看起来有无限耐心,而与其同时呈现一种强烈使命感的人。身穿家常的针织衬衫和裤子,这位人物可以是任何一个人的祖父或叔叔。但他的明晰和富有洞察力的见解多次让我们处于尴尬的境地,让我们感到面前是一位真正自由的人,我感觉他没费任何周折,达到了一种精神的无政府状态——一种完全独立于正统的意识形态或宗教之外的深刻而神圣的道德观。

——罗纳德-雅各布采访克里希那穆提(东西方杂志,1983年7月)

世上存在真理,但不存在你的真理,我的真理——克克里希那穆提,简称“克”

《东西方》杂志(以下简称为EWJ)

EWJ:即使一个人仍然在遭受苦难,帮助其他受苦的人是可能的吗?

克:为什么不呢?尽管我可能在受苦、你可能在受苦,为什么不能帮助其他受苦的人呢?这是问题的一部分;其他部分是:痛苦要经过一个很长的时间过程才能结束吗?达到完全的自由花费时间——需要进化,是一个逐渐完成的事情——吗?究竟存在“心理进化”这样一种事情吗?我们已经经过了数千年的进化,并且我们认为我们已经在心理和生理方面达到了一定的水平。我们制造了这个世界、这个社会及其可怕的丑恶——对环境的破坏,相互屠杀,近六、七千年不断发生的战争。而在这么长的时间内我们没有变好,我们没有结束战争。那么,当四万年的进化没有改变我们时,再进化四、五万年会改变我们吗?

EWJ:但既然我们有大规模世界范围内的交流——这在历史上是绝无仅有的——你认为意识的转化会出现吗?

克:通过交流?你真的这样认为吗?

EWJ:我特别想表达的是,利用媒体作为提升意识的工具。举例来说,刚刚获得学术奖的电影《甘地》基本内容是关于和平的,以及甘地传达的主要信息——“非暴力”。

克:那是垃圾。除非你深入到事物的根本,否则你只是在做表面工作。

EWJ:但也许人们通过做表面工作得到激励,接下来努力深入到根本。

克:激励只持续很短的时间。没有几个人影响到灵魂。没有几个。甘地在印度已经被完全忘在脑后了。

EWJ:曾有一篇文章说,印度人被那部电影深深打动了,但对它的“非暴力”方面的内容感到有点困惑。

克:这就对了。他是个非常暴力的人。他们努力把他打造成唯一帮助印度独立的圣人,而他不是唯一的。数以百计的人帮助印度独立。安妮-贝赞特是其中之一。她为帮助印度独立工作了四十年。她从未被提及过。事情是完全偏颇的......那么,你们要问什么?

EWJ:我们想问的是,如果历史上只有少数人......

克:他们能够影响人类意识吗?

EWJ:因为,如你所说,目前全世界存在很多可怕的战争、可怕的不公正;我们如何能够改变它们呢?

克:这个问题提得很好......你们真地希望我们讨论这一切吗?

EWJ:如果你有时间。

克:我有时间,但要深入探究这一切,一个人必须非常严肃认真。

EWJ:这是我们个人的工作,也是我们的职业所关心的——以任何可能的方式影响社会。

克:我不相信“影响”。

EWJ:那么你的动机是什么?什么促使你去行动?

克:没有动机。

EWJ:但这么多年你一直在做事情。

克:说起来话长。假设你开悟了,你问你将如何影响其他人。曾出现过像佛陀那样的一些人,他们没有影响人类的意识。佛陀从未提到神明,但人们把他塑造成神明、崇拜他。任何人——不管多么觉悟——影响过人类吗?非常令人怀疑。我不是悲观——我只在是看事实。当你看事实时,你不可能乐观或悲观,对吧?

将问题换种说法——人类意识是完全统一的,还是分开的?你明白吗?它是个体意识,还是整个人类的意识?我的意识,或某人的意识,那是什么, 或者说,那种意识的内容是什么?——是信仰?意识形态?观念?恐惧?痛苦、孤独和焦虑?以及从早到晚直到走进坟墓的持续斗争,对吧?事实就是如此。人类其他人的意识——无论他们住在小村庄还是在这些高楼大厦里,与任何人都是相似的。我们都在共享同一个意识——它永远不是个体的意识。大脑不是我的大脑,它已结经过了数千年的进化;但我们说:“这是我特别的大脑,我特别的意识,我的国家,我的神明,等等。”

所以,如果一个人走出了这种思维方式,这件事情对其他人——对其他人类——具有任何价值吗?

EWJ:好像佛陀做到了。他留下了一种练习觉悟的技术,他的影响是非常巨大的。

克:他不会留下过某种技术。可能在他死后他的弟子们凑到一起,订立了个计划。佛陀不可能说过“到我这里寻求庇护”。思想体系是在他死后出现的。我们认为:因为他达到了某种觉悟,曾受过苦、经历过禁食,所以我们也必须经历那些,才能达到他所达到的。而他可能说,“啊,那完全是小孩子的玩意儿。那与觉悟无关。”

一个受到了启发的人——用现代话说就是,从所有制约中解放出来的人——能够影响其他人类的意识吗?当你看世界时,以超越个人的方式,以客观的方式,你怎么认为呢?两千年来基督教宣传“耶稣是救世主”,教会对人施行火刑、折磨人,在欧洲进行了数百年的战争。基督徒是世界上最大的杀手。我不是在反对什么或支持什么——我只是指出,这是两千年“地上和平”宣传的结果。无论耶稣存在与否,都没有意义。那么,所有这种宣传——这种对大脑的程序化——在两千年弥撒的日复一日的重复之后,究竟影响了人类吗?基督说,“不要恨你的敌人,要爱你的敌人。”而我们所做的一切都与那句话相反。我们不在乎那句话。

那么,什么会影响人类呢?什么会改变受过程序化——像计算机一样被文字程序化——去崇拜耶稣、佛陀或其他神明的人类呢?心智能够将自身从所有这些程序中解放出来吗?完全摆脱吸收的信息——报纸怎么说,杂志怎么说,牧师、心理学家和教师怎么说——是可能的吗?教育,电视上的宣传,美国的福音传道者——那种特别的教义——都在告诉我“想什么”以及越来越多的“做什么”。如果我与我的妻子小吵一下,我就去找专家——心理学家,精神治疗医师。斯波克博士或某个教授告诉我怎么养育我的孩子。我变成了这些专家的奴隶,我的心智受到制约,进而我变得非常局限——制约意味着局限——我在未来的岁月都处于与其他所有人的战争中。人类的未来也是那种境况。

EWJ:那么,那一切有什么意义呢?

克:没有!那没有意义!教皇到波兰或整个南美访问有什么意义呢?那是一场巨大的娱乐?保持信仰?他说你必须保持信仰,信仰意味着信仰基督。——那意味着做我们告诉你的事情。那是完全荒谬的!那么,在世界一直在迫使你——他们是不会放过你的——的情况下你会怎么做呢?我说,对不起,我不会接受任何东西,无论是佛陀、基督、教皇还是里根先生(当时的美国总统)告诉我做什么,对不起,我不会去做。这意味着我们必须具有超凡的独自站立的能力。而没有人想要那样做。

EWJ:你认为存在真理吗?

克:是的,但不存在我的真理、你的真理。并且真理没有路径可达:不存在基督教路径、印度教路径、佛教路径,你的路径、我的路径;一个人必须从所有的路径中解放出来才能找到它。印度教徒曾非常精于这种路径,他们说,存在知识之路、行动之路、献身之路——这种路径适合任何人。

EWJ:所以你说,在独自站立的情况下我们发现我们的真理。

克:不。“独自”这个词的意思是“完全一个人”。但人们说,“我无法独自一人让我的家有序,所以请帮助我一下,”就发明出古鲁——不是指某个特别的古鲁,而是指所有有关古鲁的想法。所谓的宗教界——无论是印度教、佛教、犹太教、天主教——宗教典礼的整个结构都是思想组合起来的,难道不是吗?弥撒是人发明的;古代埃及人拥有他们的塑造人的典礼;对符号和图像的崇拜不是什么新东西。被带到这个不幸国家的古鲁、咒语以及各种形式的瑜伽,都是引导你进行冥想和做所有事情的权威。我们都做过了——我们试过耶稣,我们试过各种各样的人以及观念、理论和体系——它们都没有起作用。所以,让我的家有序的责任在于我,我不能依靠其他任何人。如果你拒绝教会、世界的整个宗教结构以及任何种类的灵性权威,那么,你就从其中解放出来了。

EWJ:难道这些人和思想体系未曾激励过某些人吗?

克:什么是激励呢?把某个事情做得更好——你自己来回答这个问题。

EWJ:难道它没有增加每个人的潜能吗?

克:是的,但如果我睡着了…

EWJ: 接下来是要醒来。

克:是的。而我一直想用娱乐来让我保持清醒。人类想要得到娱乐,他想要逃避他自己,不惜一切代价。这是事实。教会做过,现在体育运动——足球、板球等等——是一种广泛的娱乐项目。我无聊,我厌烦,我倦怠,所以我来找你,说:“请激励一下我。”你暂时刺激我一下。你暂时起到毒品的作用,所以我依赖上了你。

EWJ:你提到摆脱某些事物——摆脱宗教,摆脱政治——的自由。。。

克:自由本身没有任何动机,不是要摆脱什么或趋向什么,而只是自由。例如,我不是印度教徒——我摆脱了它。那不是自由;我从某个特别形式的牢狱中解放出来,但随着我继续前行,我又制造了其他形式的牢狱。其意义是:假设你理解并且拒绝——否定——了这一切,因而你想帮助我;在试图帮助我当中,存在某种不道德——如果我可以用这个词的话——的东西,对吧?你理解吗?

EWJ:我不理解为什么会是不道德的。

克:你在试图帮助我;那是你的道路。但我为什么想要得到帮助呢?

EWJ:因为你可能在受苦。

克:假设我失去了我的儿子,我的妻子离我而去,我找不到我想要的工作。你打算怎么帮助我?我为什么寻求帮助呢?我为什么有这种去找别人帮助的渴望呢?

EWJ:有时遇到某个经历过苦难的人是有帮助的。他们是一种榜样。

克:我们现在就在这样做。而你会与榜样一起走多远呢?

EWJ:也许不会一直走下去,但它可能是一种安慰。

克:那么,那又有什么意义呢?你走了这么远,停下了。又有什么意义呢?因此,那时我变成了一种榜样——那是最坏的事情!曾出现过各种各样的愚蠢榜样:在战争中杀了上千人的所谓的“英雄”,半疯的圣人。那么,你为什么想要得到帮助——追随某个人,指望某个人——为什么?

当我身体上存在某种疾病时,我去找医生;如果我不知道方向,我去找警察帮忙;当邮递员来送信时,他是在帮助。在生理领域帮助是必要的;否则的话我们无法存在,对吧?

但我在问我自己:在心理方面,在内在世界里,任何人会帮助我吗?人类经过了无法计算时间——数千年——的痛苦。是什么会帮助他结束这种苦难呢?他继续屠杀,他继续谋杀,他对一切充满野心——那是另一种形式的屠杀——而什么会阻止他呢?不是甘地——他的“非暴力”其实是一种形式的暴力。“非暴力”是一种想法,对吧?当人类是暴力的,你给他一个事实时,事实是暴力而“非事实”是“非暴力”。你一直只是在处理“非事实”。

我们为什么不处理事实——即暴力——呢?你为什么将那种“非暴力”的画面放在我眼前?我说:“请处理这里的事情。”我曾与甘地的弟子——与他的追随者——不断地讨论这个问题。我经常对他们说:“我们面临这场印巴战争,并且你们谈论非暴力。你们中任何人曾拒绝服兵役吗?你们中任何人曾为和平而进过监狱吗?”他们中没有人。非暴力绝对不意味着什么。那么,非暴力的意义是什么呢?它是一种行话——一种逃避。我知道,如果我是暴力的,如何去处理这种暴力。但你一直在我眼前晃动这种“非暴力”的旗帜,非暴力不是真实存在的。

EWJ:你认为我们只会就像“我们一直处于交战状态的整个历史”那样继续下去吗?

克:你在用不同的话问同一个问题:人类的未来是什么。除非我们从根本上改变,否则未来就是我们现在的样子。这是一个严肃的事实。而没有人想要从根本上改变。他们这儿改一点,那儿改一点。如果你想要和平,那么你就以和平的方式生活;但没有人想要以和平的方式生活——教皇也不想,各国的总理们也不想,任何人都不想。所以他们是在维持战争。我一生中与大量政治家、与大量精神领袖、与来看我——我不知道他们为什么来看我——的古鲁谈过话;他们从不谈论结束冲突,结束冲突意味着找出引起冲突的原因。从未谈过。

比如说,爱国主义是造成冲突的原因之一。他们从不谈论它。如果教皇说“今天晚上教会将把任何参加军队进行有组织屠杀的人驱逐出教会”,那么明天他就不会存在了。他们会把他扔掉。所以他不会说“让我们谈一下和平”。

我不是愤世嫉俗,我只是在看事实。那么,什么会改变人类呢?显然任何来自外部的东西——教会,恐吓,战争,任何来自外部的东西——都不会。变化意味着大量的探询、大量的调查。有人没有时间,所以他说“快点告诉我结果。”而一个人必须把终生的时间都给予这种探询,而不是随便玩玩。修道士们认为他们已经付出了他们的生命,但他们把他们的生命奉献给了某种观念、某种符号或被称为基督的某个人。印度教徒有他们的托钵僧,佛教徒有他们的和尚——都是同样的现象。

EWJ:好像我们正处于历史上的一个独特时期。

克:是的,但危机不是在外面的世界,而是在我们内心里、在我们的意识中。这意味着,人类不得不改变。

EWJ:你所进行的教导和你所写的书引起了某种变化吗?

克:可能有些人变化了。我不指望看到某个人是变化了还是没有。事情就像这样:你给我食物,如果我饿了我就吃掉它;而如果我不饿,我看看它,闻闻它,说“多好的食物”,然后就走开了。极少数人渴望这种东西。佛陀据说讲经五十年,只有两位弟子——莫加兰和舍利弗——理解了佛陀所说的,而他们都在佛陀离世前去世。这是整个人类生存的悲剧。

EWJ:你感觉你所进行的教导让人眼前一亮吗?

克:有些人放弃了他们的工作,说过这样的话:“我们要到你的学校来工作。”他们这样做是因为它们是学校——不是修道院,不是修行场所,而是你上学位课程的学校。

EWJ:那么你感觉教育是一种真正导致某种变化的地方吗?

克:如果教师关心——如果世界各地的教育都关心——带来一个新时代,他们能够做到。但是,他们不关心。他们想把孩子们填满数学、生物、化学,使他们成为好工程师。社会想要好工程师——其中存在金钱的驱动。

教育者负有巨大的责任,因为他们掌握着未来。比父母的责任更大。教育者必须关心对生活的整体观察。关于这点我谈得非常多了。我们在加利福尼亚有一所学校,在英国有一所,在印度有五所;我们在这些学校花费了大量的时间。但父母希望他们的孩子们像他们自己一样——有一份好工作,结婚,安居乐业。他们周围的社会也那样希望。所以,那是一场与父母、与老师、与社会的巨大斗争。世界病了。

EWJ:如同存在精神疾病一样,好像存在同样多的身体的疾病,比如癌症。

克:它们是彼此相关的。

EWJ:当你遇到某个身体有病的人,你会怎么处理?你进行治疗吗?

克:是的,但请注意,我想把这个事情说清楚。治疗不是我的专职,不是我的工作。我宁愿说,如果某个人无法被治愈,那么他就将死去。死亡显然对任何人都是一件令人恐怖的事情;无论生病还是健康,死亡都是令人痛恨的。但死亡和生命同行。你不能够说,“我要把生命保持在这儿,让死亡永远在外面徘徊。”至关重要的是在死亡之前,而不是在死亡之后,你如何生活。生比死更重要。生是......啊,它太复杂了......

EWJ: 你相信转世轮回吗?

克:首先,我不相信任何东西。其次,将要转世轮回的是什么呢?比方说,我遭受了十年痛苦,然后我死了。那么,我将我的下一生从我离开的地方继续接着受苦吗?究竟存在个性吗?存在自我——我的自我,你的自我,一种灵性本质,灵魂——吗?存在道吗?

EWJ:可能那只是一种过程。

克:那是什么?它是一种思想的过程。思想没有任何神圣可言,在全世界的教会中思想所创造的事物也是如此。他们崇拜思想,但思想并不神圣。存在某种绝对神圣的东西,但你无法以有因果关系的方式捡起它,你不能只是相信。你理解吗?一个人必须长时间地工作去发现这种东西,它不只是你玩的一个游戏。但人们没有时间,所以他们崇拜拥有那种东西的人,或者,他们杀掉他。两者是一样的——无论他们崇拜他还是杀掉他,两者是完全一样的。

EWJ:在个体之间存在某种传递的可能吗?

克:现在你是在与一个稍微和平的人呆在一起;他不想从你那里得到点什么,因而你感到平静。但你拥有什么呢?你现在服用了一种毒品,而你一离开这里,那种平静就完全离你而去。事情如此明显。

EWJ:但如果我们是在爬某座山峰,那么我们来看你,因为你好像比我们稍前几步......

克:我不相信“爬山”这种说法。不存在什么山要爬,不存在“我是这样,我变成了那样。”只存在“这样”。改变“这样”,那就是全部。

EWJ:你为什么进行教导?

克:一朵花为什么开放呢?

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn