杜鲁门·卡波特:给变色龙听的音乐

她身材修长而苗条,也许有七十岁了,满头银发,衣饰入时,脸色不黑也不白,是一抹淡淡的像甜酒似的金黄色。她是马提尼克的一个贵族,住在法兰西堡,但在巴黎还有一套公寓。我们这时正坐在她那所房子前面的平台上,这是一栋选场、优雅的房子,看起来像是用木条构筑的,使我想起新奥尔良那些古老的房屋。我们喝了少许苦艾酒的冰镇的薄荷茶。

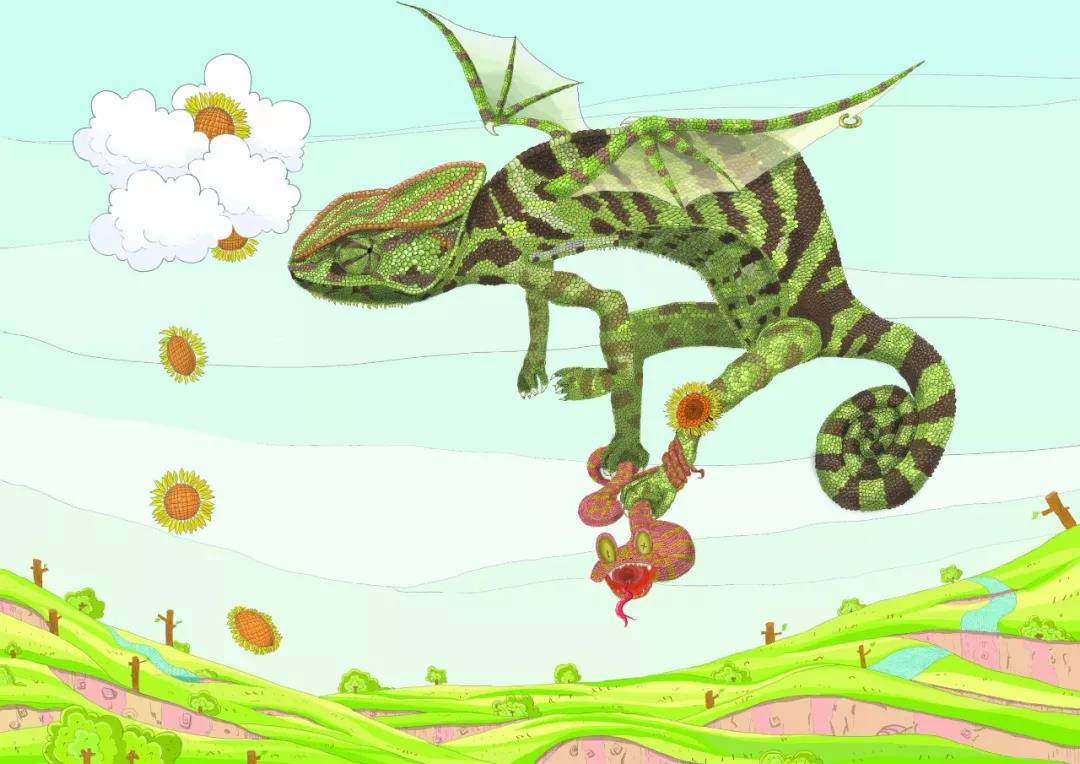

三只绿色的变色龙相互追逐着爬过阳台,一只停留在妇人的脚边,颤动着叉环的舌尖,她解释说:“这是变色龙,是很了不起的动物。他们能变换颜色。红的,黄的,灰的,粉红的,浅紫的。你可知道它们非常喜欢音乐吗?”她用美丽的黑眼珠望着我,“你不相信我的话?”

这天下午她就告诉了我许多稀奇古怪的事。她的花园怎么一到夜晚就飞满了大飞蛾。她的汽车司机,一个形状尊严的人(就是他驾着一辆深绿色梅西迪斯轿车把我送到她家来的),原来就是从魔鬼岛逃出来的一个毒害妻子的罪犯。她描述了一个高高坐落在北方山中的村子,那里居住的尽是杨白头(医学上称“白化病患者”,皮肤苍白,头发疏而白)。“那些眼睛粉红的小人儿,浑身白得像白垩。偶尔你能在法兰西堡的街上看到几个。”

“是啊,我当然相信你的话。”

她倾侧了一下满是银丝的头。“不,你不相信。可我会给你证明我的话。”

这么说着,她款款地走进她那凉快的加勒比式的大客厅,一间阴翳的房间,天花板上悬着几架徐徐转动的风扇,她在一架音调和谐的钢琴前摆好姿势。我仍旧坐在阳台上,但是我能看到她,这位漂亮的年长女人,多种不同血统的产物。她开始弹奏一支莫扎特的奏鸣曲。

变色龙终于聚拢过来了,足足有十二只,十二只还多,它们多是绿色的,也有些是鲜红色的,浅紫色的。它们掠过平台,蹦进了客厅,一群敏感的、凝神静听弹奏乐曲的听众。接着,演奏停止了,因为我的女主人突然站起来,在地板上顿脚,于是那群变色龙四散逃逸,像从一颗爆炸的星星迸溅出来的火星似的。

现在她凝视着我。“Et maintenant?C’est vrai?”(法语:现在怎么样?这不是真的吧?)

“果然是这样。可这似乎太奇怪了。“

她微微一笑。“是啊。这个岛子整个儿就漂浮在奇怪之中。这座房子就闹鬼。很多鬼魂住在这儿。他们可不是在暗地里出现。有些鬼在中午光天化日之下出现,你简直可以说是莽撞无礼。”

“这在海地也是常见的,那儿鬼魂常常在大白天出来逛荡。有一天我看见一群鬼在佩蒂翁维尔附近的一块地里干活来着。他们在给咖啡树捉害虫。”

她认为这些都是事实,继续说道:“Oui.Oui.(法语:是的,是的。)海地人让死人干活。他们在这方面是出了名的。咱们可就让死者自己被上去。或者让他们自己快乐去。海地人都挺粗鲁。克里奥尔人也是这样。在那儿,你不能上海滨去游泳,鲨鱼可吓人啦。还有他们那儿的蚊子:长得那么大,有那么大胆!在我们马提尼克这儿,根本没有蚊子。一只都没有。”

“我已经察觉到了这一点;我还感到奇怪来着。”

“我们也觉得很奇怪。马提尼克是加勒比海这一带唯一不受蚊子侵扰的岛子,可也没有谁可以解释为什么没有蚊子。”

“也许是夜晚的飞蛾把他们都吃光了。”

她笑出了声。“要不就是那些鬼把他们吃了。”

“不。我想鬼宁愿吃飞蛾。”

“对的,飞蛾也许是更适合鬼吃的饲料。要是我是个恶鬼,我吃什么东西都愿意,可就不愿意吃蚊子。要不给您的杯子里再加点儿冰?或者加一点苦艾酒?”

“苦艾酒。在我们家乡喝不到苦艾酒。即使在新奥尔良也没有。”

“我的祖母是在新奥尔良出生的。”

“我的祖母也是新奥尔良人。”

她从一只炫目的祖母绿细颈玻璃瓶给我斟苦艾酒;“这么说也许我们还是亲戚呢。我祖母娘家姓杜芳特。她叫埃罗艾特•杜芳特。”

“埃罗艾特?真的吗?非常美的名字。我知道在新奥尔良有两家姓杜芳特。我跟这两家都没有亲戚关系。”

“遗憾。要是能称呼你表弟倒是挺有趣的。Alors。(那末、所以、咯等语气词)克洛蒂•波拉特告诉我,您这是第一次上马提尼克来。”

“克洛蒂•波拉特?”

“克洛蒂和雅克•波拉特。前天晚上您在总督的宴会上见过他们。”

我记起来了:他是一个高高的长得很英俊的人,法属圭亚那和马提尼克(包括魔鬼岛在内)的上诉法院的第一任院长。“是啊,波拉特夫妇。他们有八个孩子。他非常偏爱死刑。”

“您似乎是个旅行家,可是为什么没有早一点上这儿来观光呢?”

“上马提尼克来吗?唔,我感到有点不太愿意。我有一个好朋友是在这儿给人谋杀的。”

夫人那双可爱的眼睛显得有一点儿不像原先那么友好了。她发表了一个慢条斯理的声明:“谋杀是这儿难得发生的事情。我们不是一个凶暴的民族。严肃但并不凶暴。”

“严肃。正是这样,在饭店里,在大街上,甚至在海滨,人们都有那样严峻的表情。他们仿佛满脑子心事。像俄国人那样。”

“人们必须记住,这儿直到1848年才废除奴隶制。”

我对这一点没有引起任何联想,但我也不问她,因为她已经接下去说了:“何况,在马提尼克生活tres cher( 非常昂贵)。在巴黎买一个肥皂五个法郎,在这儿要花十个法郎。样样东西都比原价贵一倍,因为样样东西都靠进口。要是那些惹是生非的人得了手,马提尼克从法国独立了,那它也就完了。马提尼克没有法国的津贴就没法生存下去。我们干脆就毁了。Alors,我们有些人就有那种严肃的表情。可总的来说,你觉得这儿的人使你着迷吗?”

“女人。我看到了一些非常美的女人。柔顺、温婉、那么仪态万方;骨骼长得像猫儿那样纤巧。而且还有一种牧人的敢作敢为的神气。”

“那是塞内加尔人的血统 。我们这儿有很多塞内加尔人。可是男人呢——你不觉得他们那么吸引人吗?”

“不。”

“我同意你的看法。男人并不吸引人。跟我们女人相比,他们似乎对什么都漠不相关,没有性格:vin ordinaire(一杯淡酒)。你知道,马提尼克是一个母族制社会。只要出于这种状况,比方说,像因对那样,那么,男人就算不上什么了。我看这会儿你在瞧我那面黑镜子。”

我是瞧那面黑镜子。我的眼睛情不自禁就要往那儿看——违背我自己的意愿给吸引到那面镜子上去,就像有时眼睛给一台没有调好的电视忽隐忽现的图像吸引着一样。那面镜子就具有令人头晕目眩的力量。所以,我准备不厌其烦地把它描写一番——采用那些法国“先锋派”小说家的手法,他决意摒弃叙述、人物和结构,而限制用整页整页的章节详细描写一个事物的轮廓,一个孤立的运动的写作技巧:如描写一道墙,一道白色的墙壁和一只迂回飞舞逸过墙去的苍蝇。就是这样:夫人的客厅里的那件东西是一面黑色的镜子。它有七英寸长六英寸阔。镶在一只陈旧的黑皮匣子里,匣子形状像一本书。这时匣子确实在桌子上打开着,仿佛是一本让人把玩浏览的精装书;可是你既没有可读也没有可看的东西,只见到你自己那副神秘的面容隐入它那无尽的深处,它那黑魅魅的重重回廊之前,从黑镜的镜面投射出来。

“它原先是,”她解释说,“高更的。当然,你知道他在波利尼西亚群岛定居以前,曾经在这里住过,画过画。那就是他的黑镜子。这些玩意儿是上世纪的艺术家中间很常见的一种制品。梵高曾经用过这种镜子。雷诺阿也用过。”

“我不太懂得。他们为什么要用这种镜子?”

“为了恢复他们的视力。使他们对色彩,对色调变化的反应得到复苏。他们画了一段时间以后,他们的眼睛疲劳了,他们就盯着这种黑黝黝的镜子瞧一阵子,让自己休息一下。正好像在筵席上,美食家总要在一道又一道精美的菜肴中间,为了使他们的胃口重新苏醒起来,喝一点儿sorbet de citron(柠檬汁)一样。”她从桌子上把那本嵌着镜子的小书拿起来递给我。“每当我的眼睛给阳光刺得难受的时候,我就常常使用这面镜子。它具有镇静作用。”

能使人镇静,但也使人不安。那么黑黝黝的,你往里瞧得越久,它就不再是黑色的了,而是变成一种很古怪的浅蓝色,变成引向秘密的幻境的门槛;像爱丽丝一样,我感到我正处于通过一面镜子出发远航的边缘,这样的远航我是否愿意启程,我犹豫不决。

我从远处听到她的声音——像烟雾般轻淡,宁静而又有教养:“这么说,你有一个朋友在这里给人谋杀了,是吗?”

“是的。”

“一个美国人?”

“是的,他是一个很有天才的人。一位音乐家。一位作曲家。”

“啊,我记起来啦——那个写歌剧的男人;是犹太人。他蓄着一副八字胡子。”

“他的名字叫马克•布列兹坦因。”

“可这是很久以前的事啦。至少有四五年了。也许还要多些。我知道你现在下榻在那家叫‘战斗’的新旅馆里。你觉得那儿怎么样?”

“挺舒适的旅馆。只是有点儿乱哄哄的,因为他们在准备开一个娱乐场。掌管娱乐场的那个人叫雪莱•济慈。起先我以为是开玩笑,可那恰巧真是他的名字。”

“马塞尔•普鲁斯特在‘围巾’饭店干活呢,在渔村夏爱尔歇的那家供应海鲜的小餐馆。马塞尔是那儿的一个跑堂。你对我们这儿的餐馆是不是已经感到失望了?”

“也是也不是。它们比加勒比群岛不论哪儿的饭馆都好,可是价钱太贵啦。”

“Alors。我说过,这儿什么都靠进口。我们这儿甚至自己都不种蔬菜。本地人太懒啦。”一只蜂鸟飞到平台,漫不经心地在空中保持着平衡。“可我们的海味却是出众的。”

“也是也不是。我从来没有见到过这么大的龙虾。简直像是鲸鱼:史前的生物。我要了一份,可是淡而无味,像吃白垩似的,而且老得嚼不动,整整一份都浪费了。正像加利福尼亚的水果:中看不中吃。”

她微笑着,但是不快地:“我向你表示歉意”——我深悔我不该这样信口雌黄,而且我意识到我有失礼貌。

“上星期我在你家那家旅馆吃过午餐。在俯视游泳池的平台上。我简直给吓楞了。”

“怎么搞的?”

“给那些游泳的人。那些围在游泳池边的外国小姐太太上身一丝不挂,下身穿得很少。在你们的国家他们容许这样吗?实际上是赤身裸体的女人在人们面前炫耀自己?”

“可不是像在旅馆游泳池那么公开的场合。”

“真该这样。我也不认为我们这儿应该放任不管。可是,当然啦,我们得罪不起这些旅游客人。你浏览了我们这儿的旅游胜地了吗?”

“我们昨天跑去参观了约瑟芬女王诞生的房子。”

“我决不劝任何人去参观那个地方。那个老头子,就是那里的管理人,简直是个话匣子!他讲法语、英语、德语,可我说不上到底哪种语言他说的更糟。真是个叫人腻烦的人。好像人家远远地到那儿去还不够累人似的。”

我们刚才那只蜂鸟飞走了。我们远远地听到加勒比海国家特有的钢铁油桶鼓组成的乐队声,铃鼓声,醉汉合唱的歌声(“Ce soir,ce soir danserons sans chemise,sans pantaloons”:今晚,今晚我们跳舞,不穿衬衫,不穿裤子),音乐声、歌声提醒我们这是马克提你的狂欢周。

“往常,”她说,“碰到狂欢节的日子,我就离开这个岛。真叫人受不了。那种喧闹,那种臭味。”

计划这次来马提尼克观光的时候原来包括三个旅伴,我不知道我们的游览会恰巧碰上狂欢节;作为一个新奥尔良人,像这样的事情我可是经历得多啦。然而,马提尼克这样的狂欢节确是惊人的富有生气,出乎自然而且生动,好像烟火制造厂里包扎了一颗炸弹似的。“我们都挺喜爱这儿的狂欢节,我跟我的朋友们。昨天晚上我们以上了一群在街上行进的奇妙的人们:五十个男人撑了黑布伞,戴了高高的黑丝礼帽,身上涂了发着磷光的骷髅我喜欢那些戴了金箔假发,脸上贴满金属小圆片的老太太。而那些男人都穿着他们妻子的白色的结婚长袍!还有数不清的孩子举着蜡烛,闪闪发光像萤火虫似的。实际上我们差一点儿遭殃。我们从旅馆里借了一辆汽车,就像我们上法兰西堡来的时候一样,正当我们从人山人海中间爬行穿过的时候一只轮胎爆裂了,我们顿时给手举干草的小红鬼团团围住了——”

夫人乐了:“Oui,Oui,那些小孩子都穿得像红鬼。这是几百年前的传统。”

“是的,可他们在汽车顶上活蹦乱跳。简直要把车子都踩坏了。车顶成了跳桑巴舞的地板了。可是我们不能把车子扔下不管,因为生怕这样他们就会干脆把车子全给毁啦。所以我那个最冷静的朋友,鲍勃•麦克布雷德就自告奋勇地当场把轮胎换上。问题是他穿了一身雪白的亚麻布新装,而他又不想糟蹋那套新衣服。”

“这样,他就把衣服脱掉了。很聪明的办法。”

“这至少是挺有趣的事。你瞧着麦克布雷德,他原是个挺严肃的人,身上脱得只剩下三角裤,在忏悔日狂热的纷乱包围之中设法更换一个轮胎,小红鬼又用干草叉向他戳着。还算运气,干草叉是纸做的。”

“可是麦克布雷德到底是成功了。”

“要是他没换成,我就不知道我还能不能上您这儿来叨扰您的款待了。”

“出不了什么事儿。我们可不是凶暴的民族。”

“对不起。我的意思不是说我们当时出境危险。那只是——呃,感到有趣。”

“苦艾酒?Up peu?”

“一点儿。谢谢您。”

那只蜂鸟又飞回来了。

“你的朋友,那位作曲家?”

“马克•布列兹坦因。”

“我一直在想。他上我这儿来赴过一次晚宴。德尔兰太太带他来的。那天晚上斯诺登勋爵也在这儿。跟他一起的还有他的叔父,就是在马提尼克接触了所有那些港资的那位英国人——”

“是奥利弗•梅塞尔。”

“Oui,Oui,那时我的丈夫还在世。我丈夫的耳朵很能欣赏音乐。他请你的朋友演奏钢琴。他弹了几支德国歌曲。”她现在站立着,来回踱步,我发现她的体态多么优美,从那身宝宝的镶着花边的巴黎款式的绿色服装里隐隐约约现出身躯的黑影,看来那么优雅。“我还记得这一点,不过已经记不起他是怎么死的了。是谁杀死他的?”

这会儿,那面黑镜子一直搁在我的膝上,我的眼睛又一次窥探它的深处。我们的激情总是把我们带向奇异之境,总是紧紧的驱赶着我们,把我们不想要的梦,不受欢迎的命运强加给我们。

“两个水手。”

“是这儿的?是马提尼克的?”

“不是。是港口里的一条船上下来的葡萄牙水手。他在一家酒店碰见了他们。当时他在这儿正写一部歌剧,他租了一所房子。他把他们带到了家里——”

“我还记得清清楚楚。他们抢走了他的东西,然后狠狠揍他,把他打死了。真可怕,是一场叫人毛骨悚然的悲剧。”

“一次被举行的事件。”黑镜子在嘲笑我,你为什么这么说?那不是一次事件。

“可是我们的警方抓住了那两个水手。他们受到了审判,判了刑,押到圭亚那的监狱,我不知道他们是否还关在那儿。我可以问科波拉。他会知道的。毕竟他是上诉法院的第一任院长哪。”

“这实在无关紧要啦。”

“不。要是我看到他们在海地的田野里工作,捕捉咖啡树上的虫子,我不会介意。”

从镜子的恶魔似的光亮中抬起视线,我看到我的女主人暂时又从平台回到了她那间阴翳的大客厅。一组钢琴的和弦回响着,接着是另一组和弦。夫人在漫不经心地弹弄着同一支曲调。顷刻间,那些音乐爱好者汇聚拢过来了,鲜红的、绿色的、浅紫的变色龙,这群听众在陶土平台的地板上排列成行,好似一种书写的音符乐谱。一幅莫扎特音乐的镶嵌图案画。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn

an>