内容提要:雪漠携新书《一个人的西部》二度走进上海书展。

雪漠携新书《一个人的西部》二度走进上海书展

【讲堂直击】西部雪漠沪上展 “标本” 陈思和曹元勇站台鼓劲

文\文汇报文汇讲堂 丁怡

陈思和:真正的大作家应出在西部

想起西北,陈思和(文汇讲堂第81期文学季嘉宾)的第一印象总是大天、大地与大美。而当雪漠第一次站在上海外滩时,他回忆“确实有一种灵魂超脱的感觉”。

2000年,《大漠祭》在上海出版。三年后,这部西北视角下的作品一举获得“上海长中篇小说优秀作品大奖”。作者雪漠引起了时任《上海文学》杂志总编陈思和的关注。此后的三年内,陈思和奔赴宁夏、甘肃、青海、新疆等地探访各个西北作家,力图将“想把上海文学跳出上海文化”的念头化为现实。在此期间,他与雪漠相识,也促成了后来二人之间多年密切的文学交流——上海与甘肃,海派文学评论家与西部文学作家,异曲而同歌。

一个上海人与一个甘肃人的文学友谊

作为西部文学的领军人物,继《大漠祭》、《西夏咒》等一系列长篇小说问世后,近期创作中,雪漠的《野狐岭》在去年的上海书展亮相。而今年的书展暨上海国际文学周,他又带来了自己的另一本新书,由人民文学出版社出版的自传体长篇散文《一个人的西部》。8月24日晚,雪漠携手复旦大学中文系教授陈思和、上海文艺出版社副总编曹元勇(文汇讲堂第81期文学季主持嘉宾)走进思南文学馆,对话《西部文学的自觉与自信——从雪漠<野狐岭>、<一个人的西部>谈起》,主持人陈彦瑾同样也是《野狐岭》与《一个人的西部》两部书的人民文学出版社责任编辑——四人一堂,京沪甘三地,两本西北本土作品,一种活着的精神。

作品间的“沉默对话”:雪漠《野狐岭》、《一个人的西部》与陈思和《昙花现集》

精神标本:从《野狐岭》到《一个人的西部》

“野狐岭下木鱼谷,金银九缸八涝池,胡家磨坊下找钥匙”,一首甘肃凉州童谣遥遥传来。2014年7月,《野狐岭》出版。曹元勇形容其为“非常复杂的花园”,其中无数个入口如招魂、破案等多条线索贯穿全书——百年之前,西部最有名的两支驼队,在野狐岭失踪;百年之后,“我”来到这个神秘之地,特殊的相遇让当年的驼队释放出所有的生命记忆。“我”与各种招魂下的亡灵就在野狐岭日复一日地对话。曾为此书担任责编的陈彦瑾也在阅读后感慨这是一部没有线性时间的小说,人物层出不穷却难以理出前后与因果顺序。一切扎根于西北的因素:跨越阴阳、南北、正邪、人畜两界等似乎都与现代社会、都市习惯格格不入,成为现代人的一个阅读挑战。

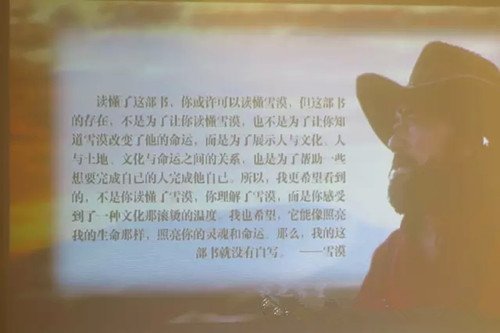

一年后,《一个人的西部》不期而遇。讲起写作缘由,他提到由于儿子结婚需要回家,曾在20年内努力屏蔽回忆的他,在那段邀请宾客的日子里却无法控制过去时间的开关,30年前与30年后那群生活在甘肃凉州的人,包括大西北的父老乡亲、 同学、同事等的变化让雪漠感受到一种巨大的沧桑感,“那种触动是非常强烈的,身不由己地激荡着自己”,在这种写作动力下,从早上5点到晚上10点,读书、写作与唱戏构成了他基本的生活。这个操着一口浓浓地方口音,大胡拉碴的西北汉子,有意地与外部世界保持距离,让内心变得强大而富有营养,他称之为写作该书过程中的“人格训练”。在这样的精神历练下,263个大西北的父老乡亲在雪漠笔下重现,他幽默地描述为“一只小狮子的进化过程”。曹元勇在谈自己的感受时,对比美国小说《小城奇人》,他指出雪漠的写作背后蕴藏着巨大的野心,即用文字与时间抗争,将过去的记忆保留下来。而这些记忆深深扎根于雪漠脚下的土地,在《一个人的西部》的自序中,他写道:“我从一个骑着枣红马在河滩上飞驰的孩子,到一个能写出《大漠祭》们的作家,其中发生的种种变化,都源于我承载的文化,和我对那种文化的实践。”来自文化滚烫的温度,照亮了雪漠的生命,也同样召唤着他试图照亮读者的灵魂和命运的意念。

西部文学领军人物雪漠讲述写作历程

书中提及自己的父母,曹元勇指出,他们对于事情的考虑总不会去设想好或坏的“后遗症”结果。有一个细节也让他印象深刻,将所有批判责骂的人都称之为帮助自己的“逆行菩萨”,“这个概念本身,对于我来说已经不是概念”,这种说法在曹元勇的阅读体验下,也反馈到了他的人生观。陈彦瑾在编辑时也有类似的感受,从这些在书中出现的人身上,雪漠吸取到一些包括做人和精神方面的东西,这一点在父老乡亲上十分明显。

正如雪漠在《一个人的西部》的扉页上的自述:“我们终此一生,不过是要窥破虚幻,在变化的世界里,成就一个完善的自己。”

上海文艺出版社副主编曹元勇分享西部文学的阅读体验

反市民趣味:“一个人的西部”与“一群人的西部”

石库门、小弄堂、家长里短,这是笔下的上海。而在陈思和看来,雪漠的作品是“从西北吹来很硬朗很雄壮的风气”,与上海文坛细腻风格截然不同。西部不仅是地理上的概念,曹元勇提到,文化方面也十分复杂,如回民文化、维吾尔文化、汉族文化等都在此地交汇。这些碰撞下,2005年《上海文学》杂志与甘肃作协合作下的“甘肃小说八骏”诞生。这个被习惯性忽视的地域逐渐以文学的姿态在大众视角前复苏,无疑是一次边缘向内地进军的革命先端。

而作为第二次到访上海书展的西北作家,雪漠也表达了对这座城市的向往,“听到了不可能在西部听到的声音,整个命运就这样发生变化”。沙漠与赤贫下,故乡缺少一线的学者伯乐与交流平台,同样身为忠实读者的陈彦瑾表达了自己的敬仰,“这样的一个文学青年,在没有像我们南北、东部这样好的教育条件下,却让自己一直保持文学的梦想”。漫长的几十年中,雪漠一直在这块生养他的土地上寻找故事,汲取营养。

思南文学馆“常客”陈思和从理论角度分析西部文学

“老天给什么,老子就能承受什么”,《一个人的西部》中透着一种极为朴素的本土百姓认识观。曹元勇概括其为“精神的西部”。与商品化和都市化尤为明显的东部不同,陈思和认为,文学和经济并非同等发展。西部人的思维是完整的,呈现了从生到死完满的生命哲学,陈思和谈到,“西部从小到大就是见这么一个人,几代人都知道”,这与在现代都市下,人与人之间的碎片化相识不同,因此也往往走入单面与肤浅的市民趣味。但如同走不出的整片沙漠,西部文学却是难以有头有尾地讲述,它并非靠故事产生,而是背后难以名状的精神力量,这种描述只有本土生长的人才可意会与言传,正如雪漠所说“那个时代的很多人,有一种茫茫黑夜的感觉,到最后这个世界向自己微笑”。

一方面,曹元勇举例,在《一个人的西部》中写过节时将自家最好吃的食物拿出时,碗落地而碎,才忘记先祭拜一下过世的仙人,雪漠母亲的一句“死人怎么跟活人争呢”,原始的宗教信念可见一斑;另一方面,作为本土上海人的陈思和在谈到这个方面时,举例“我们今天坐在一起可以讲究喝茶、咖啡、美食”,但这在大西北是难以想象的。“人要有奔头”,这是一句中国的老话。在大城市,小房子的不满足可以改换大洋房,但在缺乏条件的西北,物质的替换完全依靠精神的力量,久而久之变得强大而充满召唤力。两种对比下,陈思和认为,前者或许时常容易陷入利益的“小境界”中,但到了雪漠的笔下则是一种“大境界”。身为西部文学的推崇者,陈思和谈到自己对于这在西部精神的感悟也是在阅读中一次次慢慢体会,“尽管他讲的境界我达不到,可能我也不理解,但是有启发”,他倡导将这样的精神介绍给上海,是从小事小非上挣扎人生,还是在更高层面看待生命,值得深思。

人民文学出版社《一个人的西部》责任编辑陈彦瑾主持

文学的张力:收起东部的狭隘 走入“西部”

1985年,寻根文学开始。在此之前,中国文学基本与政治政策并行;在这之后,一些作家开始逐步偏离固化路线,如张承志、阿城、莫言等。30年后再看文坛,北大中文系出身的陈彦瑾表达了自己的忧虑,“这种束缚是一种经济、市场、世俗、都市化的”,文学依然被放逐。陈思和同样支持这种观点,他认为在市场环境席卷中国的当下,都市文化面临着势不可挡的碎片化趋势。同时,随着经济开放的过程,曹元勇认为80年代后,中国文学也多效仿西方最流行的现代派而造成局限性。

在市民阶层与商品经济的重负之下,文学从哪里找到力量?陈彦瑾向听众提到了自己最初关注雪漠作品的初衷——“或许大西北可以做到精神与文化根系的东西,会给我们很多启发”。曹元勇称其为“走另一条路的作家”,诸如莫言、张承志等都是与雪漠一样与西方热潮划清界限,保持自觉性,固守一方本土的创作者。

然而,西部文学走出西部却是一条艰难之路。曹元勇谈到,虽然文学拥有自身的生长规律,面对全球化具备一种反叛和抵抗的自然天性,但与美国西部文学、犹太文学强大的事实相反,中国东南沿海的群体在着眼和阅读西北文学时眼光过于狭隘:“雪漠什么时候写一本城市文学?”,如陈彦瑾也提到在《西夏咒》出版时,以“XX百年孤独”的西方文学理论头衔来套用本土生产的先锋文学样式,是不合理的。西部文化下,雪漠书中的“禅修”、“贤孝”等中国词汇,在西方后现代文化的框架下无从下手。

嘉宾与听众一同观看雪漠作品纪录片

陈思和在谈到这个问题时也举例,上海的发达对比西部的落后下,理论界总认为需要前者去提升后者,因而并非是培养东北沿海城市读者的趣味,而是帮助西部作家适合大城市的审美。他表达了自己对这种观点的批判,“西部文化是自己土生土长的,没有办法用东部人的思想观念改造”,同时他也很反感强迫改造下西部文化被创作为时尚符号,“这样就把西部精神丧失了”。

相比较如上海小资生活下对吃喝玩乐的斤斤计较,陈思和认为,西部文学着重于更高层面的意义,贫穷的客观环境下,安身立命更多凭借超越性的精神支撑,“东部文学缺少的东西正是西部文学补充给我们的”。陈彦瑾也表达了同样的阅读体验,在她看来,边缘化的西部文学可以给当代文学提供最独特的资源。同时,雪漠书中也逐渐显露其希望超越地域性的努力,如焦点城市东莞的出现等。

雪漠的创作多为京沪二地出版,即使如此,陈思和依然认为“远远没有达到我们对它的关注”,京沪等大城市的文学平台搭建,提供边缘地域优秀文学的出版工作路漫漫。

“我们不适合这个东西,问题不在他们,在我们”,陈思和在讲座最后一语中的,他希望未来中国文学在真正走出一批来自西部的大师的过程中,首先要认识他们,改变固守的文学理念,他将其比喻为“一套进此门的方法”,通向边缘地区,那里或许还有更广阔的天地,在南非,在阿拉伯,在春风不度的玉门关。

纪录片中,雪漠的文学自述

“作品是经过灵魂发酵的过程,找到一个点之后会自然喷涌而出。这时作家不需要编什么故事,因为所有故事都向你涌来,所有的人都是活的”,他将自己的文学创作过程比喻为一个母亲的十月怀胎。在分享写作过程的问答环节,雪漠面对着来自上海各个阶层的读者听众,再一次阐述了自己的创作观,“人生境界诸多的东西,把它们全部打碎后变成自己的东西,这些营养在你生命中汹涌,如同黄河长江”,但同时他也表达了自己的遗憾,“非常可惜的是这个时代很多人不喜欢,读不进去”,简单一句,发人深思。

现场听众济济一堂,共享精神对话

雪漠的文字中,记述着一种西北人生下生命的大无奈,如同曹雪芹在《红楼梦》中所写“白茫茫一片大地真干净”。然而,无奈之外,“不想白活一场”的念想跨越时间、地域,甚至种族,捶打着个体生命的意义。在纷扰与片段化的都市时代下,《一个人的西部》不仅仅属于他自己,更是许多与那块土地相隔甚远的人渐行渐远的一片精神沃土。

在《野狐岭》一书的后记中,雪漠曾以一首自己创作的诗歌结尾,诗的最后几句是“我于是看到了一轮新月/它正在冉冉升起/涌动着大痛/也涌动着大力/我很想它是再生的你/却不知是也不是⋯⋯”,每一次写作对于他都是一段难忘的岁月,在追忆似水年华中为自己,为群体寻找活着的意义,如同一棵树扎根土地,伸向天空——那是来自西北的黄土,伸向华夏大地的穹顶。

思南公馆的夜色下,上海国际文学周熠熠生辉

【转载】西部雪漠沪上展 “标本” 陈思和曹元勇站台鼓劲

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTE5MDc0Mg==&mid=208114092&idx=1&sn=2fd3feb5c48df638dce51cbfb1aac141&scene=5&srcid=DPneeCimiMY1NjOBKD3l#rd