内容提要:谁说不是呢,病理现象、心灵的痛苦与身体的痛苦如何能泾渭分明。

生命的三个年龄

当我们端详克里姆特的《生命的三个年龄》,对“生命易逝,唯爱永恒”的理解定会更加笃定——这是医学吗?谁说不是呢,病理现象、心灵的痛苦与身体的痛苦如何能泾渭分明。

——杜非(《西医的故事》责编)

灵长类中的“人”是很特别的一个属。人不仅像所有的高等动物一样,可以看到周围的一切,尤其是自己的身体,他们也希望赋予所看到的事物、存在和现象某种意义,希望理解这些事物、存在和现象,并将它们纳入到一个故事当中。

对于人和动物来说,这都是一种方法,可以让他们克服在接触奇异怪诞事物时产生的焦虑感,人和动物都受制于习惯,人则要从精神上经历一个适应新事物的过程。

在成千上万年,也许是上十万年期间,这种适应走的是神话的道路:人们让上天把关于现实的某种话语、与观念强加给我们,这样,现实被理想化了。从本质上说,这样一来肉体便具有了阐释的作用,由于它在神话中的地位它并非认识的对象,最多算得上是认识的一个已知条件,身体成宏观宇宙的微观对应物,可以优先地与精神和神祇发生联系。

▲油膏盒盒盖上装饰着蛇发女妖戈尔工的头像

好奇之心从传统的羁绊中解放出来

有时,现代解剖学家的祖先们在灵光闪现的刹那间,好奇之心从传统的羁绊中解放出来,竭尽全力去观察;他们从直觉上深信,在这具被展示的肉体当中,有着他们需要认识的东西。这些特立独行的人就这样创造了与既定的神话故事不同的另一些故事,比如盖仑在亚历山大,后来又在罗马创造的故事。从某种意义上说,这些另外的故事是我们不得不接受的“认识合同”的一些“修改条款”。

然而,直到文艺复兴之前,直到维萨尔的《人体结构》出版之前,这些补充,或者修改条款本身也被纳入了官方的新知识体系,光荣的古人传承了这一知识,经院派的思想则禁止人们超越这一知识。因此,在多少个世纪期间,人们在医学院的大阶梯教室里解剖尸体时,教授们手拿一根长长的教鞭所讲解的,根本不是被解剖的尸体中实际存在的东西,而是盖仑说过的那些东西。我们简直难以想象,面对解剖对象,他们竟然视而不见!

现代解剖学的诞生的故事,也同样适用于所有其他的知识领域,尤其是医学。虽然多年前就有人切开过神经、静脉和动脉血管,但是一定要等到维廉·哈维眼睁睁看见面前的事实,人们才最终放弃了盖仑从古人那里继承来的“普纽玛”之说。

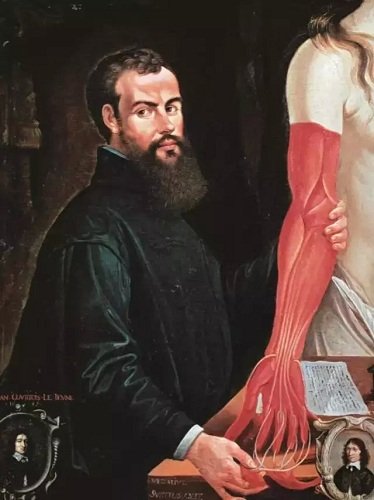

▲安德烈·维萨尔画像

生命科学和医学的胜利也是简单主义的胜利

随着克萨维埃·比沙的出现,病人的身体成了认识的对象,成了可供人们“观看”的对象,从这种逻辑出发,建立了临床解剖学的方法。后来,又有人发现了微观世界,发现了污染环境的“微生物”,发现了精子,发现了所有器官的细胞,也包括大脑的细胞……脱离了经院派哲学、意识形态和宗教假说的枷锁,研究真正的现实,这在实证主义的欧洲似乎最终地占了上风。实证主义是巴斯德所经历的19世纪末期的启蒙所结出的硕果。

器官,细胞和配子,神经元,轴突和突触,细菌和寄生虫,病毒,基因组和基因,偶发性的基因变异……生命科学和医学的胜利也是简单主义的胜利。尽管如此,我们并没有最终地消除先入为主的观念和不断前行的科学在相互交叉时产生的效果(我们现在没有,将来也永远不会彻底地消除这些效果!),有时候,科学会被用来证实偏见,而不是与偏见抗争。医生兼哲学家乔治·康吉莱姆(Georges Canguilhem)制定的方法,以及“科学意识形态”的方法都是这样的例证。

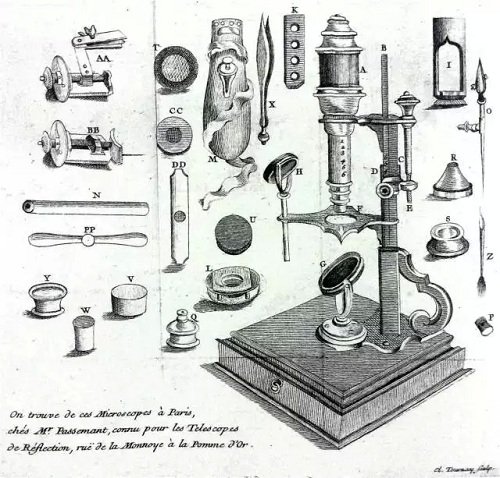

▲显微镜

对人的误测

19世纪,殖民者深信给土著人带去了文明和神启的宗教真理,政治家和家 长都把妇女置于自己的监管之下—这一切的基础就是几千年以来,人们深信殖民者比土著人在道德和精神上更高级,男人比女人更高级。于是人们通过解剖观察,后来又用心理测试的方法验证这一点,但观察和验证都不是为了用事实检验信念是否有根据,而是为了给偏见寻找科学的基础。在“对人的误测”的时代,人们企图把差别论和种族主义的信仰转换成数字。伟大的布洛卡,发现了主宰语言驱动的大脑额前左叶皮质区的布洛卡,却证明说,颅内容积的确反映了人的聪明程度,因为平均来看,黑人和女人的颅内容积较小,而“众所周知”的是,黑人和女人在智力上低白种男人一等。在同样的趋势当中,人们又借用了进化论和遗传学说,以加强意识形态上的某些信念,由此导致了 19 世纪和 20 世纪的优生论和科学种族主义。同样,在 20 世纪初期,心理学家阿尔弗雷德·比内(Alfred Binet)刚刚提出“智力测量表”—现代智商的鼻祖—即刻便被用来说明美国移民的种族限制政策是正确的。心理测量学得出的结论,的确证实了当权者早就深信不疑的一点,那就是美国盎格鲁—撒克逊系的白人新教徒(WASP)和北欧人,比南欧人、犹太人和黑人要高级得多。与不太了解人类心灵问题的理性主义者所认为的相反,人们对心灵的信仰和观念不是科学能够化解得了的,科学理想有可能与最主观的探索方法共生共存。

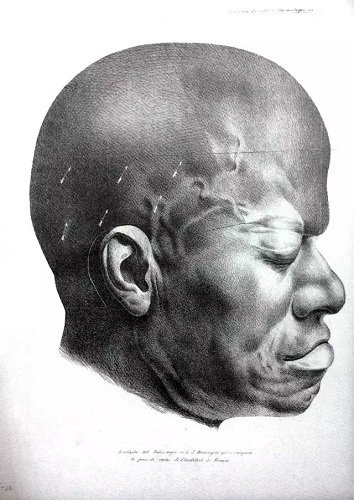

▲《颅相学讲稿》中的插图

必要的科学简化主义在研究人体及其活动规律中的另一个危险,是无法面对复杂性,无法承认由复杂性所带来的后果。达尔文的研究把人看成是自然的生物;医学在人体解剖学和心理学领域也取得了进步,后来又证明大脑细胞和其他器官的细胞从性质上是一样的。这三个方面的成就综合在一起,渐渐让人们接受了一元论的观念,认为“灵魂是属于肉体的”,也就是说,我们的心理天地是由进化所选择的特殊的基因、分子、细胞和结构物质的排列产生的,并没有证明像经典的二元论分析所指出的那样,在像机器一样的人身上,又附加了一个精神要素的表现。自从基督教出现之前的古代以来,二元论便极具活力,当然,圣经里提到的宗教都有各自的二元论说法。对于持一元论的唯物主义来说,思想的物质条件属于神经生物学性质,在进化过程中渐渐得到了改善,是研究的对象,而且也是可以被认识的。然而,很早的时候便出现了一种趋势,在对心理现象的唯物论研究当中,强制性地加入了从拉普拉斯简化决定论衍生出来的一种看法。皮埃尔·西蒙·德·拉普拉斯(Pierre Simon de Laplace)是一个伟大的天文学家和数学家, 他的职业生涯跨越了18 世纪和19世纪。他深信,有一个“魔鬼”是无所不知的,过去和现在的所有现象,无不在魔鬼的知识掌控之中;对所有这些现象的机制,魔鬼无一不了如指掌,未来的任何事都不是不确定的。把这种观念应用到精神领域,便等于用科学的方法证实自古以来“宿命论”哲学家始终有的直觉(比如狄德罗的“宿命论者雅克”),根据这种直觉,人受制于一些他通常并不知道的原因,他的自由和言论自主的感觉只不过是幻觉,是与他不知道的起决定作用的东西联系在一起的。相反,当现代神经生物学家拥有了“拉普拉斯的魔鬼”的能力时,就能够更加清楚地了解人们的精神是何种性质,并预先知道某个人会想到什么,会做何决定,会如何做,而这个人本人并不知道。

▲《论人类的骨相比较》中圣多明哥一个土著人的脸孔

比较起来,加尔的骨相学的研究条件要初级得多,仅仅研究了颅骨上的一些隆凸,便声称说掌握了人的特点和行为。隆布洛索(Lombroso)假定以人的面型作为主要依据,预测“天生罪犯”的做法,进一步延伸了骨相学的潮流,而骨相学可以被认为是遗传学的遥远的祖先,也是通过大脑的功能图像研究人的行为的始作俑者。

从数学模型到“人的社会性基因”

人们已经不再说数学模型揭示的颅骨隆凸如何如何,或者邪恶的强奸犯长什么模样,新的说法是“暴力基因”,“男性不忠基因”,“母爱基因”,“人的社会性基因”等等。或者“大脑的哪个区域与什么样的精神任务相联系”。所有这些都证实,一方面,赞成某种观念以及对有可能成为这一观念的基础的事实进行分析,这两者之间是相对独立的。相信家族道德品质的遗传是贵族思想的基础,也是某些群体自认为比其他群体高人一等的思想基础,这种信念比探索思想的解剖学、生理学、细胞学和分子学之间的相关性早了几千年。决定论的哲学远远早于拉普拉斯的科学及其对精神机制的应用。今天,在神经生物学家和神经遗传学家当中,拉普拉斯的科学在精神机制上的应用无疑占有优势的地位。

我认为之所以出现这种状况,是由于人类知性很难摆脱已经习惯了的概念框架。换句话说,整个医学的历史都证明,所有的进步都是与简化论的理性方法联系在一起的。这一历史也表明,研究人员不愿意接受这样一种假设:某些特性是 从复杂的整体当中产生的,是与这一整体的复杂性联系在一起的,而且不能简化为其基本组成部分的特性。因此,医学的历史也就说明,我们必须承认,要想划定思想的范围,应当把思想作为思想来研究,而不仅仅是通过使思想得以表现的细胞、网络和结构。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn