西部文学中的爱情与信仰

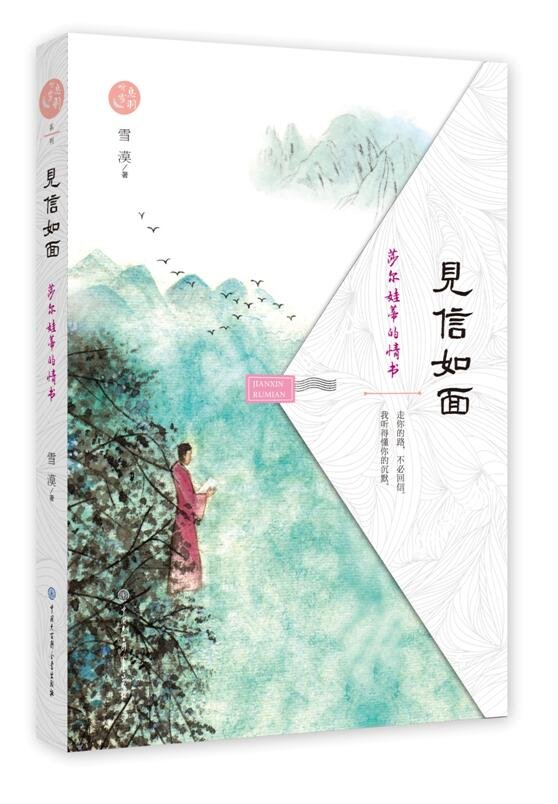

——读雪漠老师的《见信如面》有感

文\王黎燕(尼泊尔加德满都大学孔子学院老师)

机缘凑巧,在尼泊尔加德满都大学孔子学院教汉语的我邂逅了雪漠的作品《见信如面》。实话说,我对西部文学近乎一无所知,使得这次邂逅就像一张白纸遇到了有灵魂的画师,顿时晕染出前所未有的新鲜色彩和画幅。

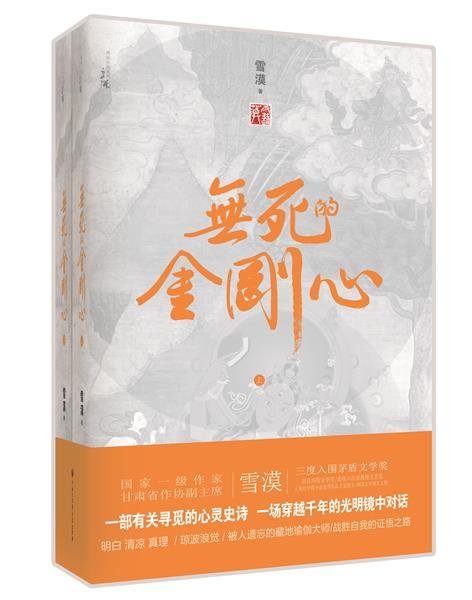

《见信如面》是雪漠长篇小说《无死的金刚心》中截取下来的部分,之所以独立成书,我猜是因为这是一场穿越900年风尘依然荡气回肠、清凉浓烈的爱情。

一个男人与一个女人的情话

初读之时,这本书似乎就是一封又一封男主琼波浪觉和女主莎尔娃蒂之间的情书,千回百转、浓烈炽热,又清凉纯澈。琼,一个来自西藏的曾经的俗人,莎,一个曾经的尼泊尔活女神,两个原本处于不同地域、文化、宗教的年轻人,一个苦旅弘法、一个静守以待,无意间碰撞出一场灵肉相悦,又超越世俗的爱情。于是,在琼继续弘法大业之后,两人隔空展开了一场关于人生真谛的对话,飞鸽传书、魂梦相牵、羁绊半生。而维系这种对话的原动力是心有灵犀、两情相悦的爱情。

莎说,“你走后,我很难受。万念俱灰,了无生趣。”

琼应,“命运真是变了一个绝妙的戏法。我一下子手足无措了。”

莎说,“我遇见琼波巴,就觉得眼中的世界变了,哪怕这个世界那么不好,但它给了我一个琼波巴,我怎能还说它不够仁慈呢?”

琼应,“我将你对我的爱,当成了生命中不期而至的巨大福报......它能叫我在旅途之中,还能感受到一种能席卷一切的生命诗意。”

莎说,“琼波巴,答应我,答应这么多真心爱你、疼你的亲人,再不做苦行僧了,再不用佛门立雪、青灯独修了,再不要那么长时间地去寻觅了,在家多好啊。”

琼应,“你只管在跟我的接触中觉醒与当下,快乐无忧,大爱充盈,你便是世上最大的受益者......我还去求啥板着面孔的大师呢?”

喃喃细语、浓情蜜意。饮食男女,别无二致。但在这份沉甸甸的爱情中,明显比例失调——莎的36封飞书只得到琼屈指可数的8封回信,从莎的第20封信开始,琼音信皆无。显然,这是一场貌似郎情妾意、你侬我侬,你佛我神、门当户对的爱情,其实莎对爱情的倚重和深陷远远超出苦苦寻觅永恒价值的琼。

一场男性与女性的对话

随着阅读的深入,我的直觉得到印证,这不仅是一个男人与一个女人之间的对话,也是一场这世上男性与女性之间的对话。琼,他自赋的人生使命是寻觅,寻觅出世间的利众精神;莎,她自觉的生命真谛是守候,守候世间法的家园和爱情。一个追寻岁月摧不毁的价值,一人守候此生不可无的爱情;一人向外,一人守内。琼最终证悟空性,成为开派祖师。那莎则守护家园、赡养父母,同时竭力为琼挡咒禳解、慷慨助缘,饲养这头她心中必定为王的“大狮子”。

这恰好隐喻了传统的性别角色与分工,男儿志在四方,女儿留守后方。也如当下戏谑的,你负责挣钱养家,我负责貌美如花。但,不是。现实和故事都有太多的复杂、微妙与曲折。不是所有男儿都能担得起人生使命,也不是所有女儿都愿静心守护。琼和莎不一样,他们都执着于传统性别所赋予的至高使命,所以才酿成一首醇厚苦涩的情歌。其中的苦涩自然不在琼的升华超脱中,而主要在莎一生的守候中。比生命还漫长的等待最终消磨了她的青春、健康,甚至曾经的信念和意志。在沉沦中,她相思成疾、病痛缠身,最终在痛而不得中神销魂陨。人世间最美的“结”,却无人能解。一代活女神就这样带着刻骨之爱和入髓之痛告别了自己那个远去的“郎君”。

在信里,莎说“寻找是我以前的梦想,我的梦想变了。我的梦想就是等你,我已经找到了能让我幸福的甘露,那便是对你的爱。”爱情萌发时,已变成她的信仰。所以,她一直在奢求有朝一日琼能带着仆仆风尘归来,自己做他双修的明妃或什么其他陪伴者。当世俗之爱遭遇脱俗之人,注定要化合成一场灿烂烂的悲剧。此生,她只能浏览琼“这曲高和寡的风景”,却不能在这“青春的驿站驻足”。在莎的最后一封信里,她无不悲凉地写道,“茫然四顾,再也找不到回家的路。”她的爱情因为生命的消逝终是沦为一场虚幻,一场彻骨的悲剧。

她沉默又坚韧的隐忍、付出和牺牲恰是传统性别观念中理想女性的必然。而在这样的两性关系中,似乎男性和女性都得不到真正的自由与幸福。我不是琼,不是一个男人,更不是一个得道高僧,我无法揣测得道后那个须发皆白的琼得知这一切的心境。波澜不惊,抑或,一声长叹?无从得知。

自古至今,爱情的幻灭不知是多少男男女女必经的痛与殇。而雪师把这种痛与殇优雅又残酷地都给了莎这个可怜的弱女子。读至尾声,忍不住一阵心痛,心碎感隐隐袭来。为莎,为所有曾经追逐生命灵性与心灵自由的女性。

细细想来,传统的性别关系已在现代文明中渐渐松动瓦解,女性正在获得经济、思想乃至社会地位上的独立自主。数千年“男大当婚,女大当嫁”“男主外,女主内”的传统观念早已支离破碎。当下原本应去追逐爱情的年轻人心境大变,爱情和婚姻由必需品变成了奢侈品,由奢侈品变成了非必需品,似乎可有可无。婚姻,似乎变成了一种纯粹的、多样化的个人选择。“我可以结婚,但不会生小孩”“我可以恋爱,但不会结婚”,直到“我一个人很好,为什么要去容忍迁就另一个人?”可见,婚姻作为爱情的人为延续形态正走在消逝的路上,但作为人类一种本能的爱情,我想不会。

什么是好的爱情?如何获得爱情?爱情对于我们的意义又是什么?我想没人能给出明确的答案。不过,明确的是那可能不是与婚姻捆绑的爱情。爱情,如莎一样也找不到回家的路,它正孤独流浪、寻找归宿。

世俗与宗教的对话

如果雪师的作品仅能让我的感知和思考停留在两性关系上,那西部文学就流于大众与泛泛了。合书深思,这何尝不是一场世俗与宗教之间的对话或撕扯?爱情,是世俗诱惑中最令人沉醉心动的那一个,是生命的诗情画意;而宗教意味着信仰与使命,交出身心,而后才可能修成正果。所以,二人的绵绵情话之中夹杂着对各自使命的执着:

莎说,“你作为‘凡夫’的一面,言行举止,每个细节都令人着迷。一旦我固执地把你推上圣座,内心的妄念才渐渐安宁轻灵,我才能用心读懂你推荐的好书。”

琼应,“世间法的所有追求,最终是无意义的......我想追求更有意义的能够永恒的东西。寻觅变成了我所选择的永恒。”

琼,因为邂逅莎,下了婚书,一下子拥有了世俗中男人几乎梦寐以求的一切,随后选择决绝而去,留下莎独自在风中凌乱。莎,因为深爱琼,将婚约推至琼归来之时,随后选择“坚硬”守候,遥护也扰乱着琼的修行。他们都有自己的人生困境,莎的困境在于找到心爱之人,却不得不助推他走向圣座;琼的困境在于寻觅信仰,却难舍爱的诗意与清凉。一个有神性的女子,一个有慧根的男子,就这样在神俗灵肉之间翻滚撕扯。就像莎在信中所说,“我们都有着极为错综、矛盾的多面性。这种矛盾来自我们两人内心的坚强和自立:互不倚靠,互不依赖,决不妥协。我们都生存在各自的世界里。”是的,男人与女人、世俗与信仰、留守与远方,终究是两个世界。而所谓爱情、所谓信仰,最终似乎也难逃同一个悖论——得不到痛,得到了,依然痛。幸乎?不幸乎?答案恐怕只在追寻和守候之人自己的心中。

想到这里,我想到了《黄帝内经•上古天真论》的一句话,“各从其欲,皆得所愿”。是啊,这世上的所求可能并无高下、好坏、对错之分,只要是你所欲、取之有道,都是对的,都是好的。所以,愿天下有愿之人都能求俗得俗、求雅得雅,求欲得欲、求真得真;愿每一个读到此文的你平安喜乐、一生顺遂。

结语

我与雪师因《见信如面》结缘,顺势了解了他的人生经历和其他作品,内心泛着种种涟漪,体会到了西部文学的厚重与空灵、矛盾与透彻、苍凉与浓烈,也为西部文学偏居一隅的文坛地位感到深深遗憾。近些年非常流行一句鲁迅先生的话:“只有民族的,才是世界的”。我从雪师的作品里真切地看到了这一点,或者说西部文学恰如这句话的具象化,让人看到了中国风格的文学走向世界的可能,甚至充满了期许与盼望。