内容提要:从上世纪初开始,“小说已死”这个断言就不断被抛出。

英美文坛:新型小说正当红

摘要克诺斯加德近两年开始在英美走红,他在书中写道:“仅仅是写小说的想法,仅仅是虚构的人物在虚构的情节中活动的想法,就让我恶心。”

小说会死吗?

从上世纪初开始,“小说已死”这个断言就不断被抛出。对小说前途忧心忡忡者中,不乏大作家、大批评家,比如儒勒·凡尔纳、瓦尔特·本雅明、莱昂内尔·特里林、诺曼·梅勒、罗兰·巴特、阿兰·罗伯-格里耶……

最近的鼓吹者,是美国作家大卫·希尔兹和英国作家威尔·瑟尔夫。希尔兹以《现实荒》一书反表了“反小说”宣言,瑟尔夫则在《卫报》重提小说已死。新闻网站Vox 2014年6月发布了一份关于“小说已死”的统计:自1902年以来,这个话题至少被提了30次,每隔几年就被提一次。

美国作家大卫·希尔兹

“小说已死”、“小说的衰落”、“小说的危机”……这类断言一个世纪以来不绝于耳。值得注意的是,人们在宣扬“小说已死”这一口号时,表达的观点不尽相同,背后的动机也大不相同,甚至近乎相反。

对于凡尔纳、本雅明、特里林和威尔·瑟尔夫来说,它强调的是小说这一艺术形式,在面对新兴媒体冲击时可能遭受的损害。在强调小说必将衰落时,他们表达的,恰恰是对小说的留恋与惋惜。

而对于罗兰·巴特、罗伯-格里耶和大卫·希尔兹等人来说,小说本身(或者说某种传统形式的小说)正是造成小说衰落的罪魁祸手。拯救小说的办法不是责怪公众,而是“反小说”,或者说更新小说本身。法国的“新小说”正是这一理念的产物。

非小说化的小说

“小说已死”这一预言当然从来没有应验,但它确实表达了一种真实的焦虑与不满——近年来,小说在英美又一次碰上了麻烦。自大卫·希尔兹发表“反小说”宣言以来,创作新型的小说便成了一种潮流。

这种新型的小说抗拒传统小说的虚构性,转而将作家本人的生活直接当材料,带有极强的自传色彩。它们不满传统小说“被情节主导”的特点,追求淡化情节。它们不满传统小说过度线性、过度“被设计”的特性,试图以更碎片化、更松散的叙事,呈现真实生活的混乱。

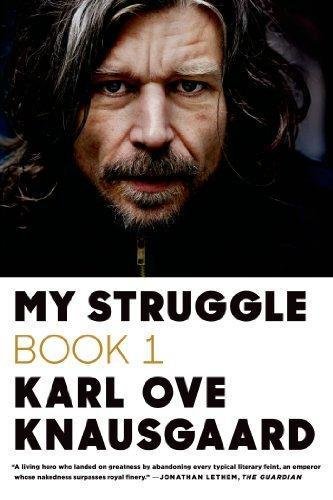

毫无疑问,它们都是“非小说化”的。这些作品除了《现实荒》,还有美国作家本·莱纳的《10:04》,美国作家珍妮·奥菲尔的《猜疑部门》(Dept. of Speculation),加拿大作家希拉·黑蒂的《应该做怎样一个人?》,英国作家瑞秋·卡斯克的《勾勒》(Outline),以及挪威作家卡尔·奥夫·克诺斯加德的《我的奋斗》(My Struggle)。克诺斯加德近两年开始在英美走红,他在书中写道:“仅仅是写小说的想法,仅仅是虚构的人物在虚构的情节中活动的想法,就让我恶心。”

《10:04》

“反小说”宣言

在这一波“反小说”浪潮中,大卫·希尔兹应该算最坚定、最激烈的一个。2010年出版的《现实荒》就是他的“反小说”宣言,此书副标题甚至就叫“一份宣言”。

在希尔兹看来,作为小说基础的“虚构”完全是可疑的,甚至是不必要的。他写道:“世界已经存在了?为什么要重新创造它?我想要思索它,试着理解它……我想要的文学完全是由沉思和启示构成的。谁关心别的东西呢?”

在他看来,传统的、由情节引导的小说无法做到这一点——完全由沉思和启示构成。他认为,“几乎所有传统小说的进展方式都令人惊讶地可预测、陈旧、老套,而且本质上毫无意义”。在读传统小说时,他“不记得人物的名字、情节进展、对话、背景细节”,“不清楚这样的叙事小说是要揭示怎样的人性状况”。

希尔兹的小说的确完全是由沉思和启示构成的。它是一部拼贴作品,全书由618段加了编号的段落组成,其中有作家本人的所思所感,又有大量从别人那里拿来的引文。引文来自蒙田、尼采、爱默生、海德格尔、特里林、约翰·加纳德、博尔赫斯,以及最近登上奢侈品牌Celine广告的琼·迪迪恩(Joan Didion)。内容大部分有关写作——或者说,有关希尔兹认同的那种写作。

在希尔兹看来,《现实荒》的目标是模糊小说与非小说、叙事与散文的界限,抹消原创与非原创的界限——《现实荒》中的引文并未明确注明来源,只是在书末以附录的形式显示。在希尔兹看来,思想之归属这一概念也是值得被质疑的。

希尔兹的作品一出版就引发了巨大争议。支持者认为他先锋、大胆、诚实,反对者则认为他对小说的批评不过是老调重弹,并且不准确,站不住脚,有哗众取宠之嫌。

然而,不管怎样,它的确引起了广泛注意,成为当年美国被谈论得最多的作品之一,众多媒体称它极具预见性。《纽约时报》的书评人Luc Sante虽对此书不无批评,但还是认为它“很可能预示了未来几年或几十年小说的主导模式”。

“反小说”作家群

希尔兹的作品确实成了某种先导。近几年来,以“反小说”姿态出现的作品相当集中,成为一股可观的潮流。它们都分享希尔兹对于传统小说的不满与抵触,并从根本上反对文学的虚构性。

克诺斯加德的《我的奋斗》,可能是近两年西方世界最流行的小说之一,甚至被喻为“21世纪的《追忆似水年华》”。和《追忆似水年华》一样,这部书也奠基于回忆,不同的是,后者从不掩饰其自传性,其中真实人物都未改名换姓——因为书中透露太多家人隐私,他的叔叔甚至一度扬言要将他和出版社告上法庭。

《我的奋斗》第一册

克诺斯加德对小说的不满,在于他对小说所调用的种种艺术手段的不满。在他看来,小说艺术的核心是“仿真”——不管讲述的事情是否真实,它与现实之间永远存在距离。而作家选择彻底坦诚地讲述他本人的故事,不在乎叙事方法,不在乎文学效果,不担心平庸的细节和段落,只是讲述现实。

或许因为没有了创作“文学作品”的压力,克诺斯加德的书写得很快:最初每天5页,后来每天20页,3年一共写了3600页。《我的奋斗》恰恰因为“反文学”的特性受到评论界的追捧,评论家们认为它“没有情节可言,除非你认为生活本身就是情节”,但它是“如此坦诚和开放”,“克诺斯加德对他自己的生活举起了一面镜子,读者照见的是他自己”。

和《我的奋斗》一样,本·莱纳和希拉·黑蒂的小说都带有强烈的自传性。黑蒂《该做怎样一个人?》的主人公是与她同名的作家,其中的许多对话都是照实记录 ,她为了写作此书录下了她与画家好友的对话,闹得对方差点与她绝交。

英国作家瑞秋·卡斯克的新作《勾勒》是一部对话录。书中主人公是一个在希腊雅典教授写作课的教授,全书由她与学生、朋友、偶遇者的十段对话组成。显然,这样一部小说也基本没有情节可言。

小说《勾勒》封面

卡斯克对传统小说的不满,出自一个具体却有趣的原因,她将其总结为“概括的问题”。她在《勾勒》中写到一个剧作家安妮:“每次她开始构思一个新作品,没过多久她就发现自己会对其进行概括。往往只需要一个词,例如“紧张”,或是“岳母”……一旦它被概括出来,它就不再有意义了,它变得虚弱。干嘛费力去写一部关于嫉妒的长剧,如果‘嫉妒’这个词就能够把它的意思概括出来?”

不过,读者可能抗议——毕竟看到一部关于“嫉妒”的精彩小说,和听到“嫉妒”这个词,给人的感受是完全不一样的呀。

为虚构小说辩护

希尔兹的“宣言”引发过相当大的争议,有些人不满他公开支持“剽窃”的态度,更多人则不满他的文学主张。最近的“反小说”潮流,则引发了关于“小说的生命力到底何在”的新讨论。

《纽约客》书评人、哈佛大学文学批评教授詹姆斯·伍德认为,希尔兹的思想“不严谨”,并且“过分紧张”。 伍德同情希尔兹关于传统小说常规的批评(琐碎、安排情节和节奏时的人为控制感),但认为他关于“现实”和“小说”的分野是完全错误的——好的小说一定是紧贴现实的。他认为,在这方面,托尔斯泰就是一个很好的例子。

英国小说家扎迪·史密斯在《卫报》撰文,认为希尔兹最大的问题是模糊了好小说与坏小说的区别。希尔兹宣称,“故事似乎在说,所有事情的发生都是有原因的,但是不对,不是这样的”,而史密斯认为,坏小说确实会那样,但是好小说不会。

为虚构小说最尽心尽力辩护的,或许是新晋美国小说家阿黛尔·沃尔德曼。她2013年出版的长篇处女作《纳撒尼尔·P的感情生活》广受瞩目,成为美国畅销书,并登上《纽约客》、《经济学人》、《新共和》的年度好书榜。

沃尔德曼去年12月在《纽约客》为小说辩护的文章,名为《对小说诋毁者的回应》。她表达了对于近两年来出现的“非小说化的小说”的欣喜,但她不认为虚构小说本身有什么问题,而是认为与之相反,它的许多长处值得再次强调。她认为,虚构小说的长处之一是它带来的多样性,“如果作家都只写他们的第一手经验,都只从自我反思出发,文学将会把那些在个性和条件上很难坐下来写书的人排除在外。想想《安娜·卡列尼娜》中的渥伦斯基吧”。

希尔兹抱怨,读小说时要读七百页,才能读到十几个真正的洞见。而沃尔德曼认为,小说耐心地创造情境,将某个特定观点安排给某个特定角色,是为了“在精确的同时不至于将事情简单化”。“在小说中,要由读者本人去看到——或看不到——具体情境中的普遍真理。其中有某种谦卑和真正民主的东西。”

在沃尔德曼看来,对小说本身的批评是打错了靶子,损害小说的其实是这样一些东西:“强调记录社会现状而非研究具体个人;用二手心理分析来掩盖不解和肤浅;为了当好人牺牲曾经作为小说核心的社会与道德判断;写作课程。”

或许,和一百年来一再出现的“小说已死”的哀叹一样,最近一轮关于小说前途的怀疑也是正常的,甚至可能是有益的。比起当代艺术领域纷繁快速的流派更新,小说实在显得稳定多了。

或许最好的小说家都十分清楚虚构小说可能存在的陷阱。上一届布克国际奖得主莉迪亚·戴维斯就多次强调虚构文学的“人工感”,但她懂得立刻强调,“最好的作品总是能超越这种人工感,让读者完全忘记它的存在”。而本文提到的“反叛者”虽然姿态各异,但他们的作品,无疑都以各自的方式丰富了当代文学。

雪漠文化网,智慧更清凉!www.xuemo.cn