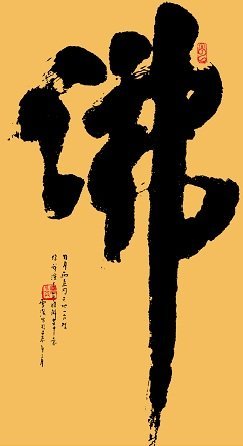

●灵光乍现之后,我便远离了所有的书法概念,忘了笔墨,忘了美学,任运忆持,不执不舍。妙用这空灵湛然之心,使唤那随心所欲之笔,去了机心,勿使造作,归于素朴,物我两忘,去书写心中的大善大爱。一天过去,那“大手印”三字,便如注入了神力,涌动出无穷神韵了。一老书法家叹道:好!拙朴之极,便又暗涌着无穷的大力。

●“大”为根,“手”为道,“印”为果。三者缺一不可:没有“大”的境界,“手”和“印”只能自“了”,难生大力;没有“手”的行为,“大”易流于空谈;没有“手”的体现,“印”便易成“狂慧”;没有“印”之明空,“大”和“手”便沦为世间法了。“大”“印”只有体现在“手”的行为上,才有意义。没有利众行为的“大手印”,便不是真正的大手印。

●这世上,最珍贵的是“大爱”和“真心”,从某种意义上来说,它们肯定会“放光”的。我发现,世上所有艺术真品,无一不是真心和大爱的产物。在艺术中,要是你一旦有了“机心”时,“真心”便会相应淡化。真心和机心,永远像那个太极图上的阴阳鱼。阴盛时,必然会阳衰。真心越淡,离艺术真正的精神越远。这便是用朴素承载了大善和大真因而也是大美的托尔斯泰永远高居世界文学顶端的原因。

●真正的“大爱”和“真心”,定能够承载我们需要的光明。

有时,当我们身处暗夜的时候,哪怕打亮一个小小的手电筒,那微弱的光,也会刺破暗夜。光,无论多么微弱,总能刺穿看似强大的暗夜。

在我的眼中,那“真心”之光,便是艺术承载的某种精神。

●那些收藏“墨宝”者,既非爱“字”,也非爱“人”,而是爱某种“光”。那“光”,是智慧和慈悲的和合。那个叫“雪漠”者,只是其载体而已。除了雪漠作品承载的智悲之“光”外,肉体的雪漠只是骨肉等元素的组合,活着会衰老,死了也会腐烂,实在没个啥值得珍惜的。

●我写字时,总希望能“去机心,任自然,事本觉,明大道。”那墨迹虽没有完全实现这追求,但也记录着我生命中某个阶段的真实,倒也不能说全无价值。至少,对于雪漠来说,它是另一种生命的轨迹。

●熟悉我创作的朋友都知道,在文学上,我追求“无可替代”。对写字,我也追求“无可替代”。我很不喜欢那些规矩性过强、能被电脑复制、却没有生命气息的字。

●纵观咱那“涂鸦”,约有“四不可及”:“智可及,愚不可及;巧可及,拙不可及;通达可及,童趣不可及;俊雅可及,丑朴不可及。”也许,它代表了雪漠的某些特征。

●去机心,得天趣;有静气,无规矩,

轻雅美,重丑朴;任自然,效童稚;推敲无笔墨,恍然有天机。无愁河边赤子笑,熏风月下闻蛐蛐。